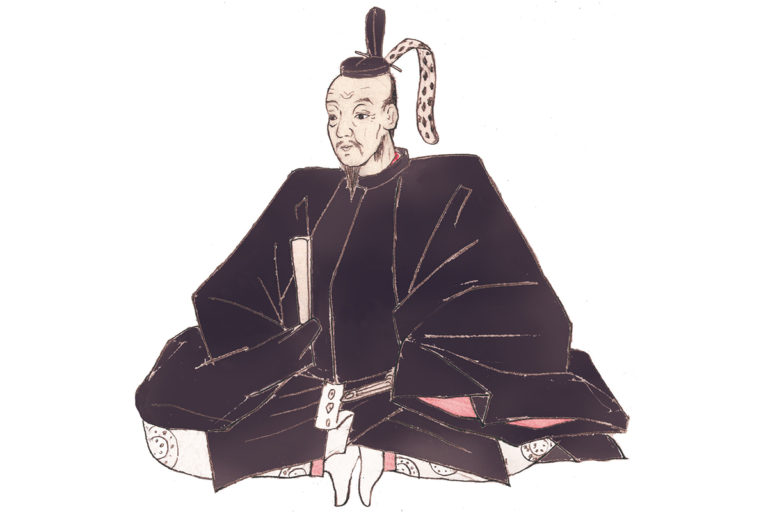

三英傑に仕え一国を手に入れた、

山内一豊

「戦国武将名鑑」

15世紀末から16世紀末、日本は戦乱の時代。室町幕府が完全に失墜し、守護大名に代わって全国で戦国大名が勢力を増した。日本史上の中でも戦国時代は、現代においてもなお伝説的な武将が多く存在している。人気の武将を図鑑形式で紹介する「戦国武将名鑑」。今回は、三英傑に仕え一国を手に入れた人物、山内一豊(やまうち かつとよ)です。

生没年

1546?~1605年

Place

尾張国(愛知県)

Data

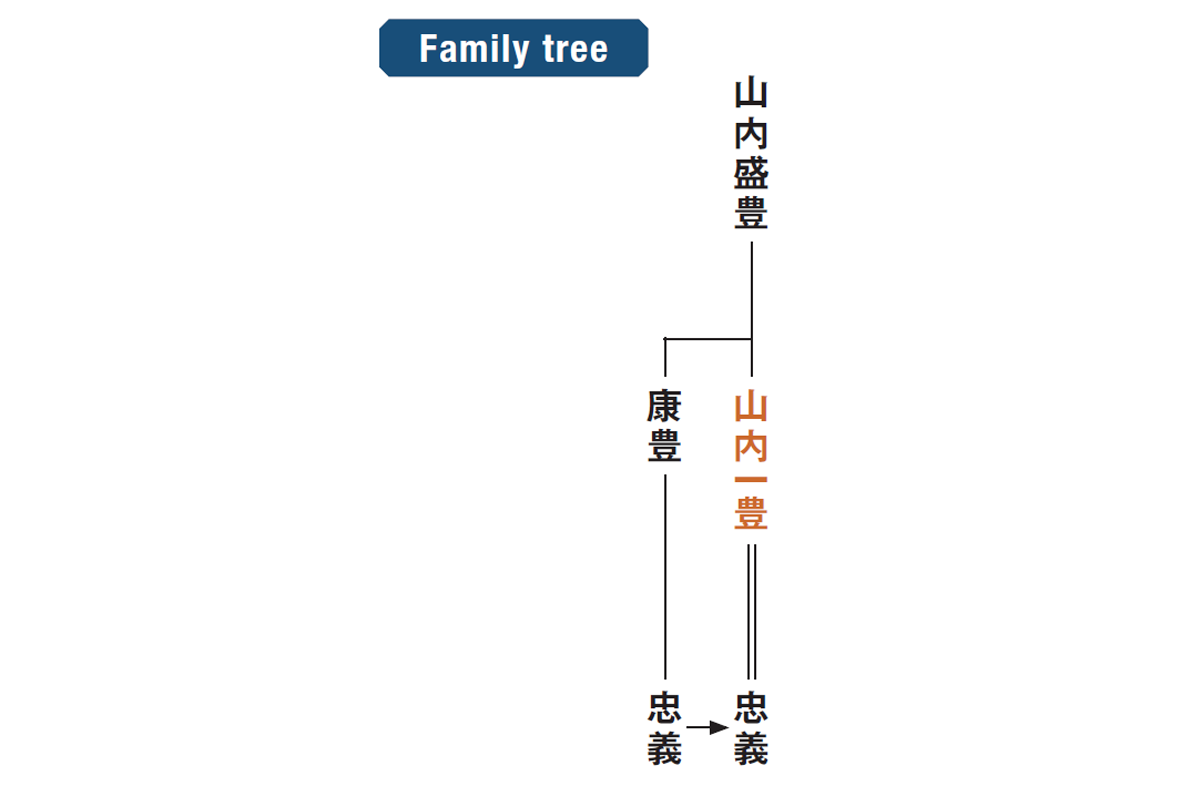

由来|山内氏(藤原姓)

幼名|辰之助

正室|見性院(千代/若宮友興の娘、もしくは遠藤盛数の娘)

一豊は、信長、秀吉、家康の三英傑に仕えた武将である。まずは、信長の下で秀吉に属して名を上げる。信長の死後は秀吉に仕え、賤ヶ嶽の戦いでは伊勢亀山城攻めで一番乗りの手柄を上げているほか、小田原征伐や山中城攻めにも参加した。秀吉の死後は家康に仕えて、上杉景勝の討伐に参加。関ヶ原の戦いでは後陣の防御にあたったため活躍の場がなかったものの、土佐国を与えられて初代土佐藩主となる。高知県の名物であるカツオのたたきは、一豊が食中毒の防止のために生のカツオを食することを禁じたため、領民が表面をあぶって刺身ではないと言い出したことがきっかけとされる。一豊の妻・見性院は「内助の功」の逸話で知られ、倹約をして貯蓄に努め、一豊が名馬を購入する資金を提供したという言い伝えがある。

「命を捨てる覚悟で運を拾わねば……」

「運などは拾えるものではない」と続く。運は生まれつきあるものでもないし、ましてや黙っていて手にできるものではない。自ら命を捨てる覚悟で行動した者に、はじめて運がもたらされるのである。

年表

1546年 尾張国葉栗郡黒田の黒田城、もしくは岩倉城下に生まれたとされている

1568年 羽柴秀吉(豊臣秀吉)の寄騎になる

1570年 姉川の戦いで初陣

1573年 刀禰坂の戦いでは顔に重傷を負いながら、敵将・三段崎勘右衛門を討ち取る

1584年 小牧・長久手の戦いに出陣。徳川家康を包囲するための付城構築にあたる

1590年 小田原征伐に参戦

1600年 上杉景勝の討伐に参加。関ヶ原の戦いに出陣

1601年 土佐へ移封となり、浦戸城に入城

1605年 高知城で病死

ゆかりのスポット

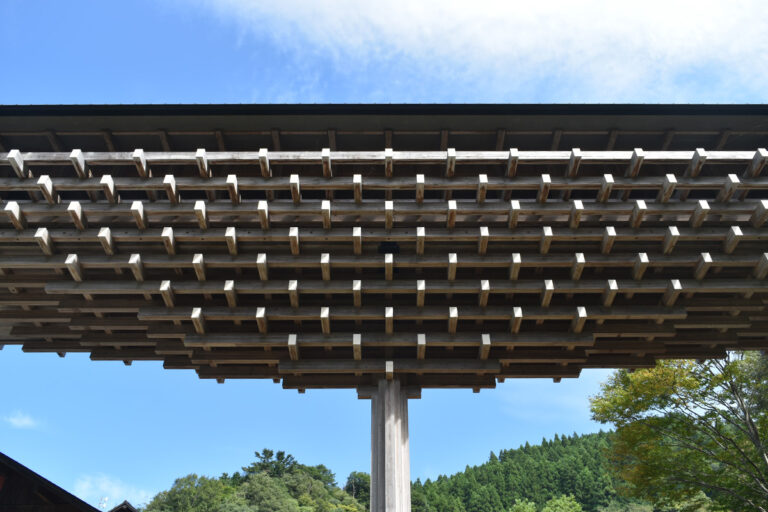

本丸が完全なかたちが残る唯一の城。土佐一国を手に入れた一豊によって築城。日本100名城に選定。

高知城

住所|高知県高知市丸ノ内1丁目2番1号

TEL|088-824-5701

URL|https://kochipark.jp/kochijyo/

読了ライン

≫次の記事を読む

知っておきたい人気の武将40人「戦国武将名鑑」

・戦国時代の主な出来事

・戦国武将勢力MAP

・北条早雲

・斎藤道三

・毛利元就

・松永久秀

・今川義元

・武田信玄

・山本勘助

・明智光秀

・上杉謙信

・大友宗麟

・立花道雪

・柴田勝家

・小早川隆景

・織田信長

・滝川一益

・竹中重治

・黒田官兵衛

・島津義弘

・佐々成政

・豊臣秀吉

・蜂須賀正勝

・前田利家

・長宗我部元親

・徳川家康

・服部半蔵

・前田慶次

・真田信繁(幸村)

・山中鹿之助(幸盛)

・古田重然(織部)

・山内一豊

・藤堂高虎

・蒲生氏郷

・石田三成

・島左近

・直江兼続

・福島正則

・加藤清正

・森蘭丸

・伊達政宗

・宇喜多秀家

Supervision=Sunao Kawaguchi text=Ken Motoshiro illustrator=Mariya Arai, A&W

2013年2月号「武士道」