「土田酒造」の無添加日本酒は、データサイエンスと江戸時代の造りの融合で生まれる【前編】

いまの日本酒の常識からは考えられない、菌を生かした江戸時代の酒造りを、現代的な設備とデータ分析、チーム力の結集で実現する群馬県川場村の土田酒造。その古くて新しい造りとは?前編では、その独特な酒作りの秘密を探ります。

現代日本酒のセオリーに

一石を投じる造り

霊峰・武尊山の南麓に広がる群馬県川場村。総面積の80%以上を森林が占める村で、薄根川をはじめ一級河川や、温泉を有する水の豊かな土地としても知られる。その武尊山の伏流水と群馬県産の米、麹、菌だけで酒を造るのが、1907年創業の老舗蔵・土田酒造だ。

この蔵が注目されるようになったのは、6代目当主・土田祐士さんと杜氏である星野元希さんが、仮説検証を繰り返す、枠にとらわれない酒造りをはじめた頃から。現在は人工の乳酸を添加しない江戸時代からの製法・生酛造りに全量を切り替え、表示義務のない添加物まで一切使用しない造りを選択している。特徴的なのは、パワフルな麹菌を用いて短時間で米麹を造ることと、酒米ではなく飯米(食用米)を原料とし、玄米を白米にする程度の精米歩合で酒を造っている点だ。

江戸時代の造りと

データサイエンス

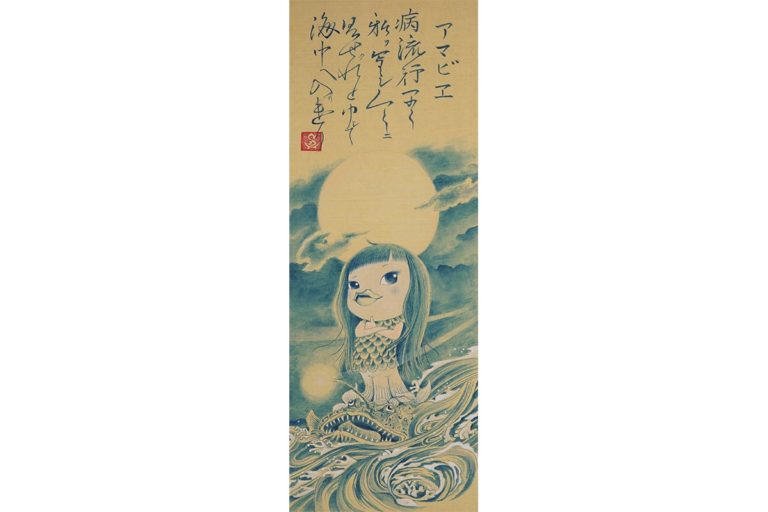

空気中の菌を待ち、手作業で造る生酛造り。江戸から続く伝統の造りを最新テクノロジーが支える。

江戸時代の造り

強い麹

野生酵母

飯米

土田 生酛仕込

2016年に山廃で誕生し、2019年に全量生酛になった「土田」シリーズ。普通酒から全量純米蔵に舵をきった所信表明のような作品。

価格|1850円/720㎖

種類|生酛純米

原料米|群馬県産 飯米

精米歩合|60%

日本酒度|0

酸度|1.8

アルコール度数|15度

データサイエンス

テクノロジー

テクノロジー

人

分析

米を噛んでいるような

味わい深い酒を目指して

「昔ながらの力強い麹菌を使って短時間で米麹をつくることで、精米歩合の高い米でも味わいを軽やかに仕上げることができます。また、お米本来の味わいを引き出すために、飯米をほとんど削らずに使います。いまの日本酒の教科書では、酒米を半分以上削り、乳酸や酵母を添加して造るきれいなお酒がお手本とされていますが、それだとどうしてもお米を削った部分の味が失われてしまいます。本来、そのまま食べて美味しいお米を酒にするというのは、非常に尊いこと。自然に対する敬意もあり、できれば削りたくないという考えもあります。僕が目指しているのは、ご飯を噛んでいるような味わいの日本酒です。白飯片手におかずを食べるように、いろいろな料理と合わせて飲んでもらいたい。飲み手によっては0点かもしれないけど、150点と言ってくれる人もいる。そんなお酒のほうが、平均点を目指すよりおもしろいですよね。それはもしかしたら、江戸時代の日本酒に近い美味しさなのかもしれません」

土田さんによると、酵母無添加をはじめた数年前からは、空気中の野生酵母が力を発揮するようになったという。野生にしては珍しく、アルコールを出す力が強く、癖の少ない珍しい酵母であることもわかった。

「酵母無添加の酒では、この野生酵母の働きが土田の酒の味になります。僕らに富をもたらしてくれる菌なので、座敷童君と呼んで大切にしています」

自然の菌を相手にする酒造りには、現代の効率化のためのセオリーが通用しない。菌のご機嫌によって目標とする酒質にならないこともある。土田酒造は、酸度やアミノ酸、アルコール度数などを細かく数値化することで、毎日の菌の状態を把握している。江戸時代であれば仕込んでみないとわからなかった異常も、令和のいまならデータ分析で事前に回避することも可能だ。最新の機器で正確な数値を出し、客観的なデータを活用する造りは、勘に頼らない持続可能な造りともいえる。

「古い技術をそのまま用いることが伝統であるとは思いません。自由な発想で理想の美味しい酒を造り、若い子にも日本酒業界がおもしろいと思ってもらわないと産業は発展しません。そういった意味でも、日々アップデートしながら10年後、20年後、未来に残すに値する日本酒を造り、その技法を次世代に受け継ぎたいと考えています」

× 杜氏・星野元希

text:Akiko Yamamoto photo:Kazuma Takigawa

Discover Japan 2021年1月 特集「温泉と酒。」