「36ぷらす3」 JR九州の新観光列車でめぐる旅

九州は色で旅する。~vol.5 金編~

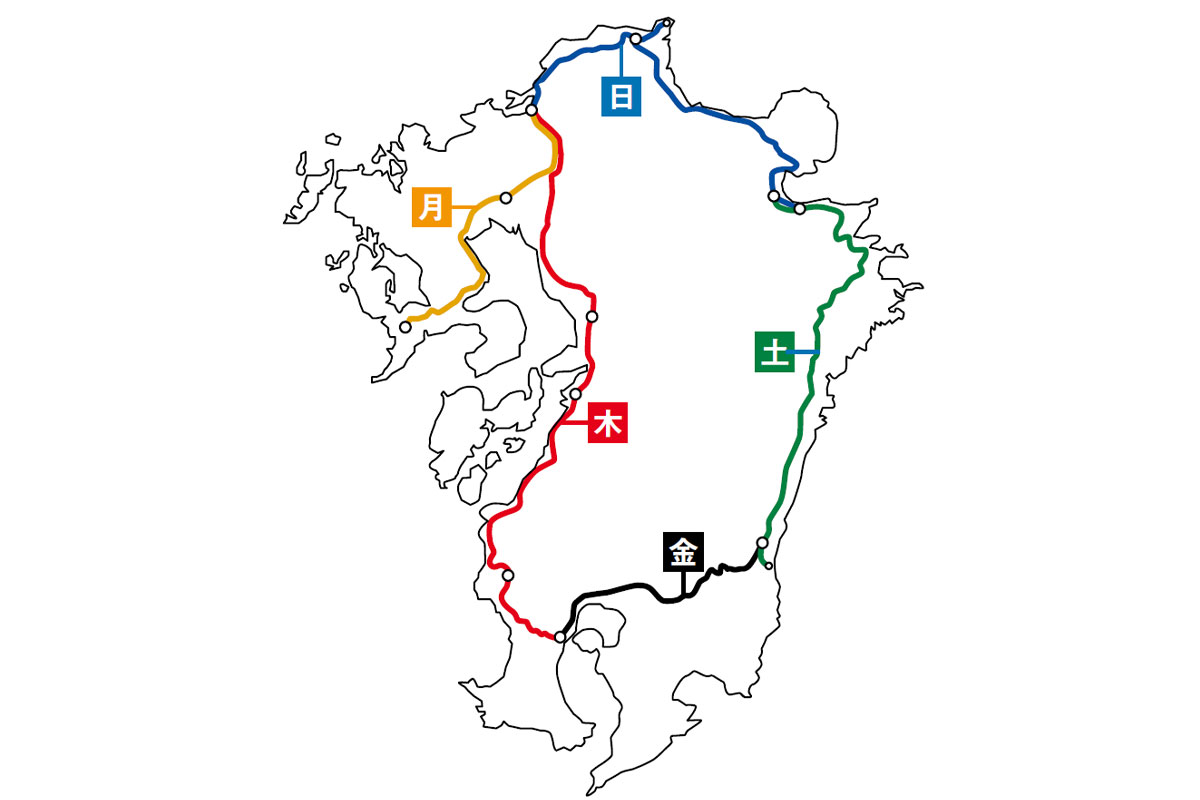

ついに10月、JR九州の新しい観光列車「36ぷらす3」の運行がスタート! 彩り豊かな九州を舞台に、黒い列車が赤、黒、緑、青、金と色分けした5つのルートでぐるりと一周。それぞれに7つ、計35のエピソードを乗せて九州を一周しながら、その魅力を「色」で再発見できる仕掛けです。

Discover Japanでは、色をテーマにした九州旅の連載を2020年7月から開始。最終回は、博多から佐賀、そして長崎までをつなぐルートの、「金」をめぐる旅を案内します。

▼JR九州36ぷらす3

www.jrkyushu-36plus3.jp

海を渡ってきた文化を受け入れ

独自に発展させた金の輝き

黄金色の卵黄をまとい、砂糖をたっぷりまぶした南蛮菓子「カスドース」 。カステラの元祖といわれるこの菓子は、約400年前に九州の北西端に浮かぶ平戸島で生まれた。カスドースに欠かせない砂糖は、1550年、平戸にポルトガルの貿易船が入港したことで日本にはじめて荷揚げされる。そして長崎から佐賀、小倉へと続く“シュガーロード”(長崎街道)を通じ、大阪、江戸へと運ばれた。また、宣教師によりカステラや金平糖などの南蛮菓子の製法も伝えられた。稀少な砂糖や卵をふんだんに使う、それまでの和菓子にはない贅沢なものだ。第4代平戸藩主・松浦鎮信によって創始された武家茶道・鎮信流のために、城下の菓子職人たちは多種多様な菓子を生み出し、第10代藩主・熈は100の菓子のレシピを紹介する菓子図鑑『百菓之図』を編纂。二人のお殿さまにより、南蛮菓子文化は花開いていった。

〈Gold 1〉金のエピソード

1502年に創業した、平戸藩松浦家の御用菓子司。ポルトガルから伝来し、松浦家の菓子図録『百菓之図』にも記される名物「カスドース」。卵黄と沸騰した糖蜜にくぐらせたカステラに、砂糖をまぶした黄金色が美しい菓子。当時は殿さまのためだけにつくられた

カスドース発祥の菓子舗として知られる「平戸 蔦屋」は、『百菓之図』の後書きにも名を残す、松浦家の御用菓子司。お殿さまのためだけにつくられる、門外不出の“お留め菓子”としてカスドースをつくり続けてきた。

「大航海時代、カステラは航海に耐えられるよう日持ちする保存食で、ビスケットのように硬いものでした。ポルトガル人により、硬いカステラを卵黄に浸けて糖蜜で 軟らかく煮て、より美味しく食べられる製法が伝えられたのが、カスドースのはじまりといわれています」と24代目の松尾俊行さん。カスドースの材料は、卵・砂糖・小麦粉・水飴と至ってシンプル。

「お菓子はその土地の風土を表現する、文化のシンボルだと考えています」。平戸 蔦屋では、泡立て方や焼き方も口伝で伝えられ、昔から変わらぬ製法で、その姿や味わいを守り続けている。

江戸時代初期、唯一海外との交易が許されていた平戸。西欧やアジアの文化をおおらかに受け入れ、自分たちの風土と結び付け、発展させてきた独自の土壌が、個性豊かな南蛮菓子を育んできた。砂糖をたっぷり使った濃厚な甘さを堪能しながら、海を越え、時を超え、人々の交流により生まれた、絢爛たる「金」に思いを馳せたい。

カスドース

取材協力|平戸 蔦屋(按針の館)

住所|長崎県平戸市木引田町431

Tel|0950-23-8000

〈Gold 2〉金は美味しい

中国から長崎に伝わった珍味・「からすみ」。髙野屋は、伝来時のサワラではなく、ボラの卵巣を使ったからすみで評判を呼び、幕府や宮中に献上され長崎名物として広まった。金色の魚卵を塩漬けして天日干し、無添加でつくる一子相伝の技を300年守り続ける

交易により伝わった華やかな金が、ほかにもたくさんある。ギリシャやエジプトが発祥とされるからすみは、中国から長崎へ。「からすみ元祖 髙野屋」の代表・髙野正安さんは、「長崎ではサワラの卵でつくられていたが、当社の祖先が偶然、野母崎のボラを使ったのが、長崎名物と称されるからすみの起源となりました」と話す。野母崎や五島など長崎産のボラの金色の卵は、海外産より脂がのり、色も濃くかたちも大きく高級品として名高い。

からすみ

取材協力|からすみ元祖 髙野屋

住所|長崎県長崎市築町1-16

Tel|095-822-6554

〈Gold 3〉金の手仕事

飴色のつやで魅了する長崎の工芸品・べっ甲。17世紀に南蛮船から渡来し、南洋の亀・タイマイの甲羅を使用。薄い板状の甲羅を色や柄を選んで重ね、水と熱、そして万力で圧力を加え、継ぎ目のない一枚の板をつくり、繊細な彫刻を施す。熟練の技が冴えわたる

長崎の工芸品である金色に輝くべっ甲は、中国で生まれポルトガル人によって伝来。南洋の海亀の甲羅を使い、水と熱でつくり上げる美しい芸術品は、職人技によって生み出された世界にただひとつの名品ばかりだ。

べっ甲細工

取材協力|観海べっ甲店

住所|長崎県長崎市大浦町5-47

Tel|095-825-2728

〈Gold 4〉金の祭り

1万5000個のランタンが長崎市中心部を彩る祭。1994年、長崎新地中華街の春節祭が、冬の一大風物詩に拡大。龍や鳳凰のランタンオブジェや川面に揺れるランタンの幻想的な光が心も温めてくれる

長崎の冬の風物詩「長崎ランタンフェスティバル」は、もともとは町に活気を呼ぼうと長崎新地中華街の人々が手づくりではじめた小さな春節祭だった。「中華街のそばにある唐寺・崇福寺で行われていた小正月を参考に、はじめはランタン700個だけの、小規模のお祭りでした」と企画幹事長を務める花火店「錦昌号」の張仁春さん。いまでは、ランタン1万5000個の輝きが街中を彩り、国内外から毎年約100万人が訪れている。

長崎ランタンフェスティバル

問|長崎ランタンフェスティバル実行委員会事務局(長崎市観光推進課内)

Tel|095-829-1314

取材協力|錦昌号

住所|長崎県長崎市新地町12-7

写真提供|長崎市観光推進課

〈Gold 5〉金賞

地元で愛される酒を目指し、富久千代酒造3代目・飯盛直喜さんと酒販店が若い力を集めて造った日本酒「鍋島」。2011年「IWC」の純米酒の部で金賞、SAKE部門でチャンピオン・サケを受賞した

鍋島

取材協力|富久千代酒造

住所|佐賀県鹿島市浜町1244-1

Tel|0954-62-3727

〈Gold 6〉金に包まれる

かつて盗賊を退治し、島を守った野崎隠岐守綱吉を祀る神社。明治より“島の宝”「宝当神社」と呼ばれるように。平成に入ると縁起のよい名に宝くじの当選を願う参拝者が増え、高額当選者も続出!

宝当神社

住所|佐賀県唐津市高島523

Tel|0955-74-3715

〈Gold 7〉金の絶景

建築家・池田武邦さんが大村湾の岬に終の住処として建てた「邦久庵」。山陰にあり、波が静かで塩分濃度が低い土地柄を生かす、茅葺き屋根の木造建築だ。自然と対話するためにつくった真西向きのデッキは、甲板のように海にせり出し、美しい夕日を堪能できる

大村湾の小さな岬に佇む、茅葺き屋根の邸宅「邦久庵」のデッキから美しい夕日を見た。「若い頃から、スナメリが泳ぐきれいで穏やかな大村湾に惚れ込んでいたんです」と語るのは、戦後の東京における高層建築を牽引した日本を代表する建築家・池田武邦さん。近代化が進むにつれ淘汰された自然への思いに立ち返り、終の住処として邦久庵を設計。その土地の材木を使い、立地を生かし、釘を使わず自然に還るように建てられた。現在「邦久庵倶楽部」を中心に保全活動が行われ、ワークショップを開催するなど、池田さんの大村湾への思いを引き継いでいる。

大村湾の夕景

取材協力|邦久庵

住所|長崎県西海市西彼町風早郷1424

Mail|hokyuann@gmail.com(邦久庵倶楽部)

5色のストーリーを紡ぎ、九州の魅力を届けてきたこの連載。大地の息吹を感じる「赤」、島津家の強く優しい「黒」、神話が宿る「緑」、豊かな海の「青」、大陸との交易がもたらした「金」……。色を切り口に旅をすると、これまで知らなかった新しい九州が見えてくるはずだ。自分だけの色やストーリーを探しに、新列車「36ぷらす3」と一緒に極彩色の九州へ旅に出よう。

「36ぷらす3」とは?

九州の魅力がぎゅっーと詰まったD&S列車。テーマカラーが異なる5つのルートに九州を楽しむ35のエピソードを詰め込んで乗客を迎えてくれる。

車両数|6両編成

席数|103席(全席グリーン)

施設|ビュッフェ、マルチカーなど

商品概要|食事付きの「ランチプラン」ときっぷのみで気軽に乗れる「グリーン席プラン」の2種類。木曜ランチプランは大人1名2万500円〜

▼詳細はこちら

www.jrkyushu-36plus3.jp/guidance/

Rail Data

木曜|博多▶熊本▶鹿児島中央

金曜|鹿児島中央▶宮崎

土曜|宮崎空港・宮崎▶大分・別府

日曜|大分・別府▶小倉▶博多

月曜|博多▶佐賀▶長崎▶佐賀▶博多

九州は色で旅する。

1|~赤編~

2|~黒編~

3|~緑編~

4|~青編~

5|~金編~

text: Nozomi Kage photo: Hiromasa Otsuka, Atsushi Yamahira

2020年12月号「うつわ作家50」