沖縄県・那覇市《育陶園》

やちむんのふるさと・壺屋の窯元が守る

おおらかで美しい線彫のうつわ

沖縄県那覇市の焼き物の町・壺屋地区にて、琉球時代から続くやちむんの窯元「育陶園」。登り窯の廃止や大量生産の波を乗り越え、手仕事の技術を守りながら「唐草手碗」など独自の美を追求。職人たちのチーム力が結集したうつわの魅力に迫ります。

育陶園|高江洲若菜(たかえすわかな)

6代目陶主・高江洲忠さんの長女。2020年に代表取締役に就任し、弟の7代目・尚平さん、光さんとともに新しい壺屋焼に挑戦する。

育陶園の壺屋焼が愛される理由

沖縄伝統工芸の未来と可能性

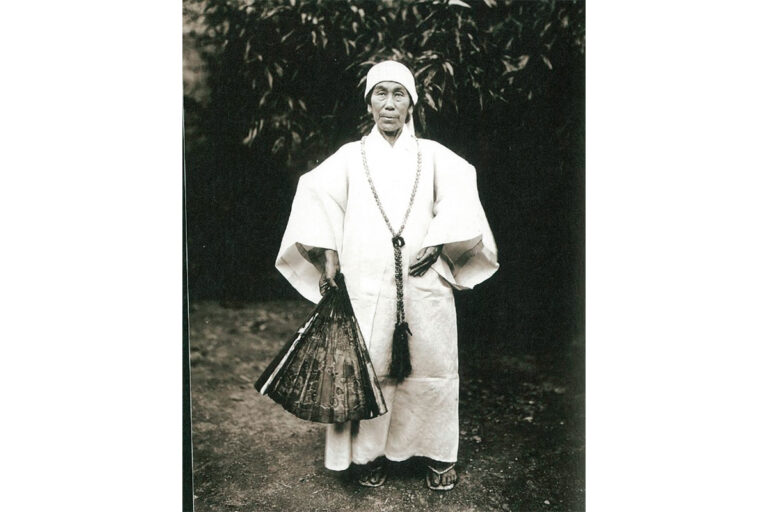

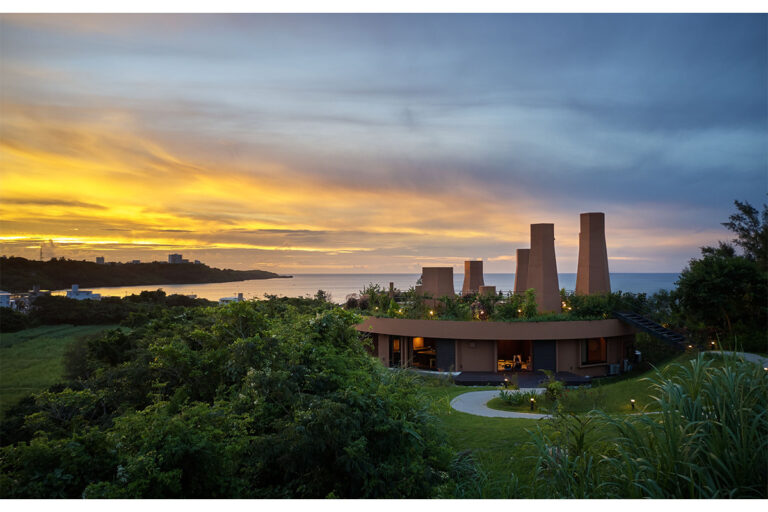

約300年前から壺屋に土地を賜ってきた一族だからこそ、都市化が進む那覇において伝統的な景色をつなぐことは、使命でもあるという

那覇の中心街に位置しながら、沖縄の原風景が色濃く残る焼物の町・壺屋地区。各地に点在していた陶窯を琉球王府がこの地に集めたことが起源だが、その時代より高江洲家は陶工一門として壺屋焼をつくり続けてきた。明治時代に入ると大量生産の波が押し寄せ、高江洲家の人々は仕事を求めていったんは大阪や満州に移り住むが、戦火をくぐり抜けた5代目・育男さんが壺屋へと舞い戻り「育陶園」の前身の「高江洲製陶所」を設立。満州で快く受け入れてもらった経験から、“開かれた窯元”として県外の職人を初雇用するなど、チームで技術を守る現在の育陶園のルーツはここにある。

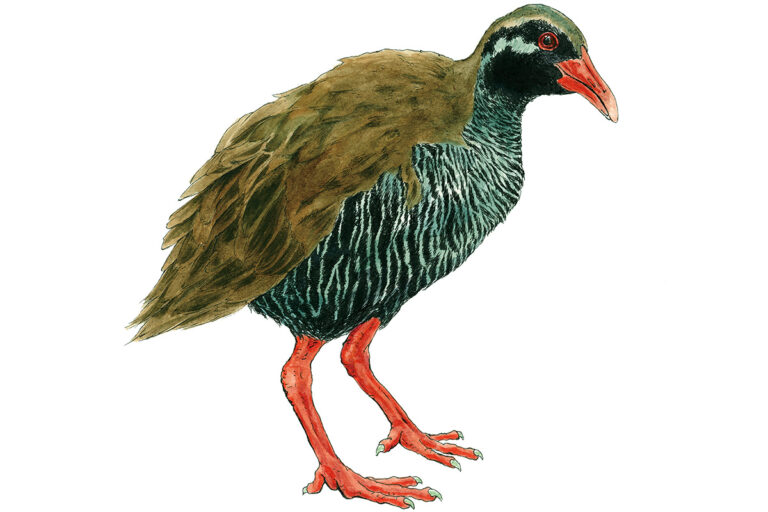

1970年代に入ると都市化が進む壺屋では、登り窯の使用が禁止されたが「多くの窯元が壺屋に残るか移住するかの選択を迫られる中、おじいちゃんは代々守り抜いてきた壺屋の地でものづくりを続けていくといち早く決断。灯油窯やガス窯をはじめて導入した人物ともいわれていますが、登り窯による風合いが表現できないからこそ、壺屋では『線彫』の加飾技法が発展してきたのだと思います」と、育男さんの孫であり代表取締役の高江洲若菜さんは壺屋の変遷を教えてくれた。そんな線彫による伝統文様が一番美しく見えるよう、幅や形状を追求した一品こそ「唐草手碗」である。

「これまでは私たちだけでデザインを考えていたのですが『これから先のことを見据えたときに、外の視点も入れたほうがいいよね』と、唐草手碗は外部のデザイナーさんとはじめて協業。育陶園の唐草文様は40年ほど在籍している職人さんが考案したのですが、軽やかさとしなやかさが表現されているのが特徴じゃないかなと。その文様が一番美しく見える形状をデザイナーさんに考案してもらいました。伝統文様を見つめ直すきっかけとなった作品です」

壺屋焼の特徴である線彫技術。手先の迷いがそのまま線に表れるため、猛練習を経て自信をつけた状態でなければ唐草には挑めない

一人前の職人になるには5年はかかるというが、上向きと下向きのクルッとした文様をワンセットで彫る唐草文様は上級者向き。「5年以上やってくれているということは、この先もチームとして携わってくれる人。中でも唐草は浅い技術では表現できない文様なので、これからもずっと育陶園でものづくりを続けてくれる人たちに継承してもらっています」と言う。手仕事ながらも統一感のあるものづくりができるのは、長く携わる職人がいるからこそ。技の継承はチーム力の高さの表れでもある。

ろくろ挽き、シーサーづくり、絵付けの3部門で構成される工房内。希望すれば別部門への転身もかなうなど、働き方の自由度は高い

存続の危機に登り窯の廃止と、時代に翻弄された育陶園だが、いまなお悩みが尽きることはない。「生産効率の悪い手仕事に対して生き残りを突きつけられている時代ですが、だからこそ壺屋でやり続ける意味が出てくる気がします。時代に抗いながらも育陶園らしいものづくりを見つけていくのは、挑戦であり楽しみでもあります」。

育陶園の「唐草手碗」

唐草手碗(緑)

両手にすっぽりと収まることから名づけられた「手碗=てぃーわん」は、色ごとに釉薬の妙を感じる5色を展開。ご飯茶碗、小鉢、湯飲みと汎用性が高い。

line

育陶園のやちむんがオンラインで買える!

公式オンラインショップ

Discover Japan Lab.

住所|東京都渋谷区宇田川町15-1渋谷PARCO 1F

Tel|03-6455-2380

営業時間|11:00~21:00

定休日|不定休

公式Instagram|@discoverjapan_lab

※サイズ・重量は掲載商品の実寸です。同じシリーズでも個体差があります。

text: Natsu Arai photo: Shiho Akiyama

2025年5月号「世界を魅了するニッポンの香り」