《東京農業大学》研究の最前線

地方創生の学び舎

|北海道オホーツクキャンパス

東京農業大学は「東京・世田谷」、「神奈川・厚木」、「北海道オホーツク」と3つのキャンパスを展開している。今回は、各キャンパスで注目したい研究や学生活動の最前線をピックアップしてご紹介!自然資源の可能性を拓く、北海道オホーツクキャンパスの魅力とは?

line

地域の産業を研究開発で支える

北方圏の農学研究の地として、北海道・網走市の熱烈な誘致を受けて1989年に開学した北海道オホーツクキャンパス。4つの学科を有する生物産業学部がある。「学問的に農学を究めるだけでなく、生産して、加工して、売る。それをセットにして教育しようという学部です」と2025年4月に学部長に就任した千葉晋教授は特徴を説明する。

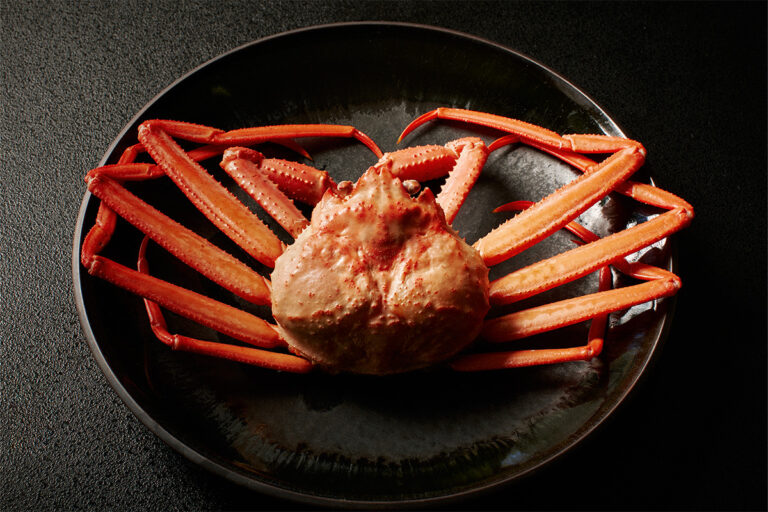

千葉教授自身も学生時代からこの地に通い、道東エリアを産地とするホッカイシマエビを研究対象にしてきた。成長に伴い雄から雌に性転換する特徴に興味をもったという。実は近年、道東エリアの漁業で大きな問題となっているのがこのホッカイシマエビの不漁なのだ。地域の漁業者は成長した大きな雌のエビを捕る。これが量の減少につながっていると千葉教授は指摘し、禁漁区を設けることなどを提案してきた。

次に打つ手は温暖化対策。水温上昇がエビの内臓にダメージを与えることはすでにわかっており、ホッカイシマエビを適切な水温帯に誘導する実験など、生存率を高めるアイデアを試しているところだという。

商品化を目指しています!

興味があった「香り」と結び付けた商品づくりに魅力を感じたという西澤萌花さん(写真右)とクラウドファンディングなど「売り方」に興味があった上嶋詩乃(写真左)さん

人口約3万2000人の網走市にとって大学の存在は大きい。研究内容を産業に反映できることはもちろん、多くの学生が農業や漁業の現場でアルバイトを行い、地域経済を支えているのだ。また、その経験を通じて地域への愛着を深める学生も多い。

食香粧化学科では北海道の資源を用いた「学生コスメプロジェクト」を実施。2025年は、7人のグループによる日焼け後の肌をケアする夜用ポイント美容液「MAW+Point Serum」を発表した。北海道産のハマナスの果実エキスとシラカバ樹液の成分で肌に潤いを与え、リラックス効果が期待できるラベンダーの香り成分を合わせている。

製作資金の調達にはクラウドファンディングを利用。北海道の魅力を詰め込んだ商品だが、その宣伝活動の際に心掛けていたのが、商品だけでなくこの地域の魅力も伝えることだったとリーダーの上嶋詩乃さんは話す。「この地域はタマネギの生産やホタテの養殖の量が日本で最も多いのですが、高齢化が進んでいます。こうした産業が成り立たなくなったら日本の食料を賄いきれなくなってしまう。この商品が地域にかかわる人を増やすきっかけにもなればと願っています」

生物産業学研究科・教授 千葉 晋さん

最後に、北海道のオホーツクエリアという雪国の大自然を舞台に研究を行いながら、地域共生の輪も広げている同キャンパスが目指すものとは何かを、千葉教授にうかがった。「このキャンパスのユニークさに磨きをかけていきたいんです。自然のリアルを体験しながら農学を研究するならここしかないという場所にしようと思っています」

line

いまや稀少になった幻の海洋生物

ホッカイシマエビ、復活への挑戦

大学から車で約1時間のサロマ湖はホッカイシマエビの一大産地。2011年の漁獲量は120t以上だったが、2017年には12tと激減し禁漁が決定。その間に周辺3つの漁協でも漁獲量増に向け、漁に関する明確なルールを設けた。6年間の禁漁を経て行われた2024年の漁獲量は17t。改善は見られたものの目標までは遠く、試行錯誤が続く。

line

学生の学びと発見が地域貢献にもつながる!

北海道産にこだわった「学生コスメプロジェクト」

道花であるハマナスの成分を利用したシリーズ。左から化粧水、ハンドクリーム、リップクリーム、バスソルト、美容液。最新作の美容液「MAW+ Point Serum」 を区切りに、今後は別の素材に着目した新シリーズを発表する予定

「北海道の地域資源を通じて地域活性化に貢献する」を目標にした食香粧化学科の「学生コスメプロジェクト」。例年、4月に1年生の希望者を募る。外部講師を招いてマーケティングを学ぶなどして、つくりたいものが近い人とグループを組み2年生で商品を製作。「Maw シリーズ」5製品中4つはクラウドファンディングで資金調達をした。

line

北海道オホーツクキャンパス

住所|北海道網走市八坂196

www.nodai.ac.jp/campus/map/okhotsk

01|「東京農大物語」設立から100年【前編】

02|「東京農大物語」設立から100年【後編】

03|寒冷地から亜熱帯まで広がる食の探究【前編】

04|寒冷地から亜熱帯まで広がる食の探究【後編】

05|「世田谷キャンパス」食と農を守り紡ぐ理由【前編】

06|「世田谷キャンパス」食と農を守り紡ぐ理由【後編】

07|「厚木キャンパス」未知の世界の開拓学

08|「北海道オホーツクキャンパス」地方創生の学び舎

09|食文化と農産業に育てられる 「農大稲花小」【前編】

10|食文化と農産業に育てられる 「農大稲花小」【前編】

11|「食と農」の博物館へ行こう!【前編】

12|「食と農」の博物館へ行こう!【後編】

13|江口文陽学長にインタビュー!

text: Masayo Ichimura photo: Atsushi Yamahira

2025年6月号「人生100年時代、食を考える。」