「東京農大物語」

大学令による設立から100年を迎えた。

後編|苦難を乗り越え、歴史を紡ぐ。

東京農業大学は2025年、大学令による創立から100年を迎える。その歴史には、近代農学の祖であり、初代学長である横井時敬が掲げた建学の精神が脈々と息づいている。東京農業大学・名誉教授の友田清彦さんにその歴史を教えてもらった。

line

苦難を乗り越え

名実ともに大学となる

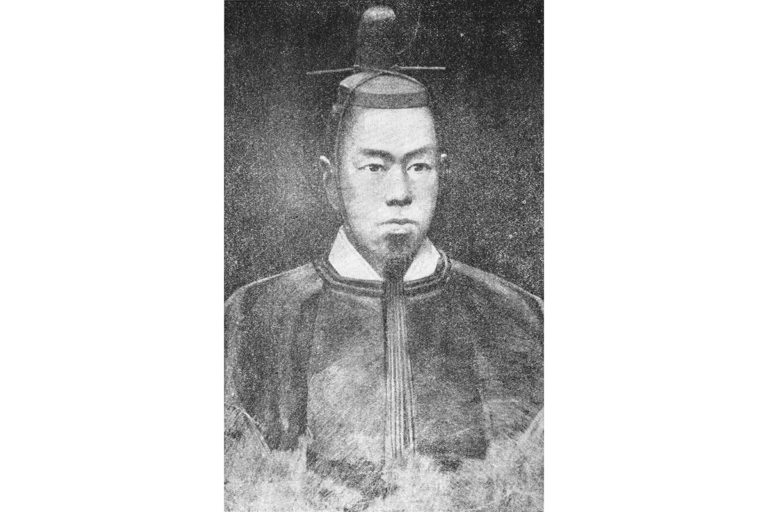

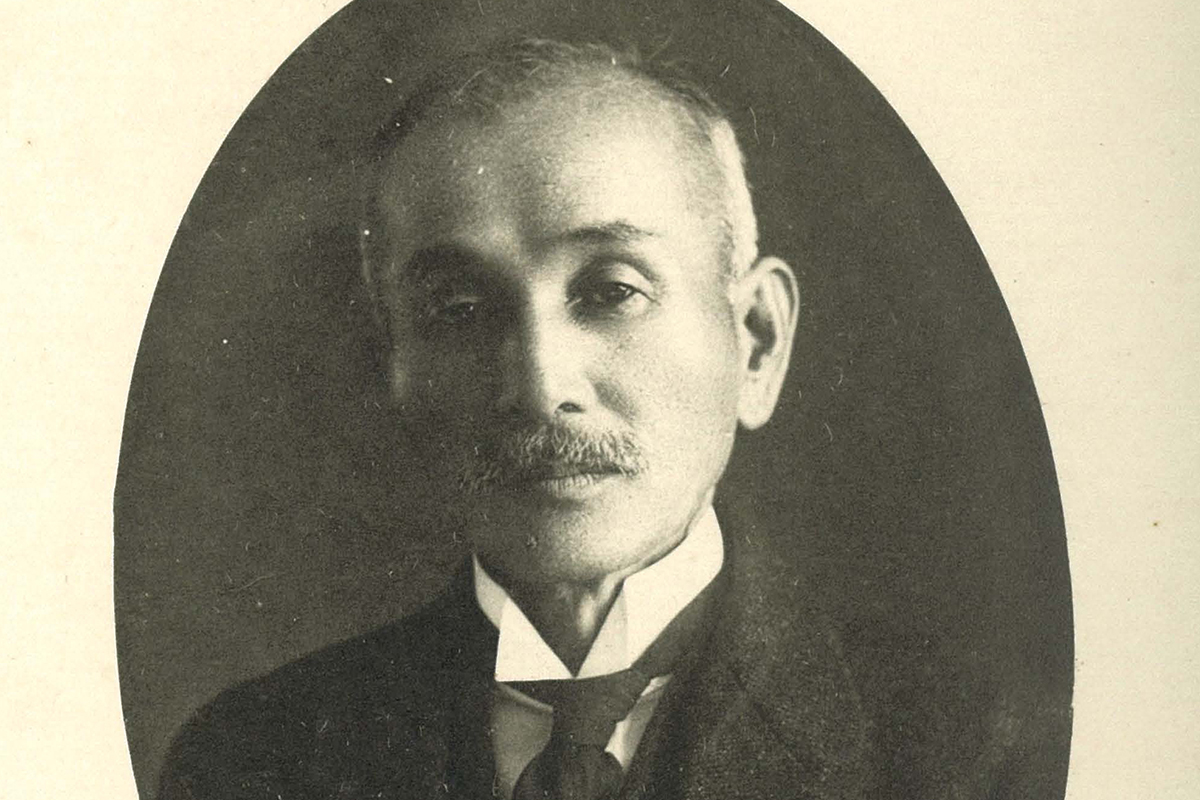

初代学長・横井時敬

農学者。1880年、駒場農学校を卒業。1925年、東京農業大学初代学長に就任。前身である農学校の教頭となった1897年から30年にわたって学校運営に尽力し、実学主義に基づく建学の理念を築いた

1911年には、専門学校令により、東京農業大学と改称。横井時敬が初代学長に就任した。

「大学と名乗ることは許されていましたが、当時の法律では官立の総合大学である帝国大学のみが大学であり、帝国大学に準ずる高等教育機関は、法的には専門学校という位置づけでした」

官立の単科大学や公私立の高等教育機関を大学として認める大学令が制定されたのは1918年。

「大学として認可を受けるためには資金調達が必要でした。学校、学生、卒業生が一丸となって募金活動を行う中、学長の横井も、自ら地方へ足を運んで有志に声を掛け、書家としての作品で寄付を募るなど、先頭に立って精力的に活動しました」

地道な活動が実を結び、東京農業大学が名実ともに大学となったのは、発令から7年後の1925年。いまからちょうど100年前のことだった。

「あらためて学長に就任した横井は、“稲のことは稲にきけ、農業のことは農民にきけ”という彼の言葉が物語るように、榎本が重視した実学的な教育を源流とする実学主義の下、農学の教育・研究を通して農村の発展に寄与する人材の育成を目指しました」

line

戦後の再出発から

未来へと歴史を紡ぎ続ける

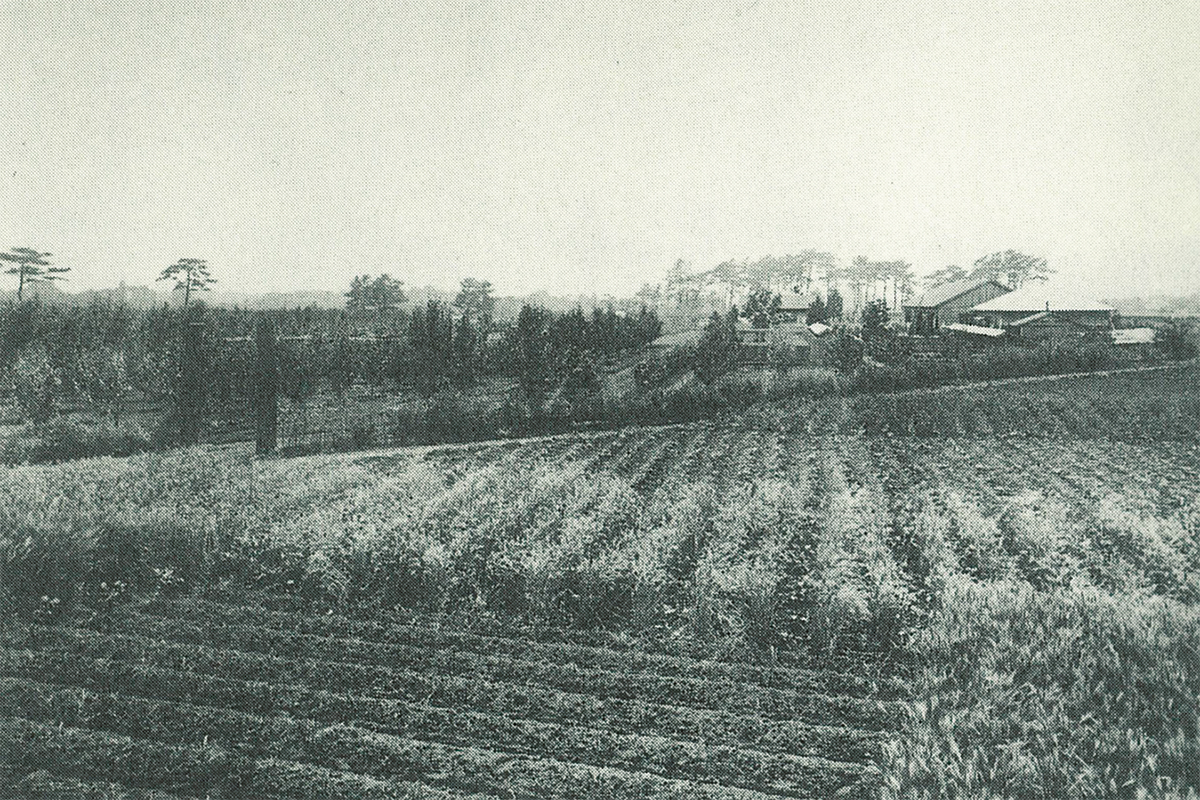

昭和に入り、学科の増設や農場の開設など、順調に歩みを進めていた東京農業大学だったが、戦火で常磐松の校舎や設備の大部分を焼失。さらに終戦とともに旧樺太農場、旧満州湖北農場を失った。

「しかし災難に遭うたびに復活し、成長するのが東京農業大学です。1946年には現在の世田谷キャンパスの地に移転し、再建に乗り出しました」

新たなスタートを切る

太平洋戦争の戦火で常磐松の校舎や設備の大半を焼失。戦後、旧陸軍機甲整備学校跡地(現・世田谷区桜丘)に移転し、再建に乗り出した。現在の世田谷キャンパスの歴史はここからはじまった

以来、短期大学の併設や大学院農学研究科の設置、新学部・新学科の開設など、日々進化を続けている。国内最大の農学系総合大学である東京農業大学の礎となっているのは、横井が築いた建学の精神“人物を畑に還す”。

教育・研究の理念である実学主義で「生きる力」を育み、「総合農学」を実践する人材を育成。「農」と豊かな未来に貢献しながら、建学以来の連綿たる歴史と、大学として歩んできた100年の伝統を受け継ぎ、後世へと伝えていく。

line

東京農業大学の歩みを年表でおさらい!

| 1911年 | 東京農業大学と改称し、初代学長に横井時敬が就任。 |

| 1912年 | 鈴木梅太郎がオリザニン(ビタミンB1)を発見。 |

| 1918年 | 大学令が公布される。 |

| 1925年 | 大学令による東京農業大学設立。 学長に横井時敬が就任。 東京・用賀の第二農場を用賀農場と改称。恩田鉄弥が 初代農場長に就任(後に東京農大初の名誉教授に)。 |

| 1942年 | 富士修練農場(現在の富士農場)を開設。 |

| 1945年 | 東京大空襲により校舎や設備の大部分を焼失。 |

| 1946年 | 東京・世田谷に移転(現在の世田谷キャンパス)。 |

| 1949年 | 学校教育法による新制大学の設置が認可される。 |

| 1950年 | 東京農業大学附属第一高等学校を開設。 |

| 1951年 | 学校法人東京農業大学の設置が認可される。 |

| 1953年 | 東京農業大学大学院農学研究科を開設。 |

| 1978年 | 東京・奥多摩に奥多摩演習林を設置。 |

| 1982年 | 北海道・網走に網走寒冷地農場を開設。 |

| 1988年 | 沖縄・宮古島に宮古亜熱帯農場を開設。 |

| 1989年 | 北海道・網走に北海道オホーツクキャンパス開設。 |

| 1991年 | 東京農業大学創立100周年。 祝賀会に天皇・皇后両陛下がご臨席。 |

| 1998年 | 神奈川・厚木に厚木キャンパス開設。 |

| 2004年 | 「食と農」の博物館が開館。 |

| 2005年 | 東京農業大学第一高等学校中等部の設置が認可される。 |

| 2019年 | 東京農業大学稲花小学校を開設。 |

| 2021年 | 第13代東京農業大学長に江口文陽が就任。 |

| 2025年 | 大学令による大学設立から100周年を迎える。 |

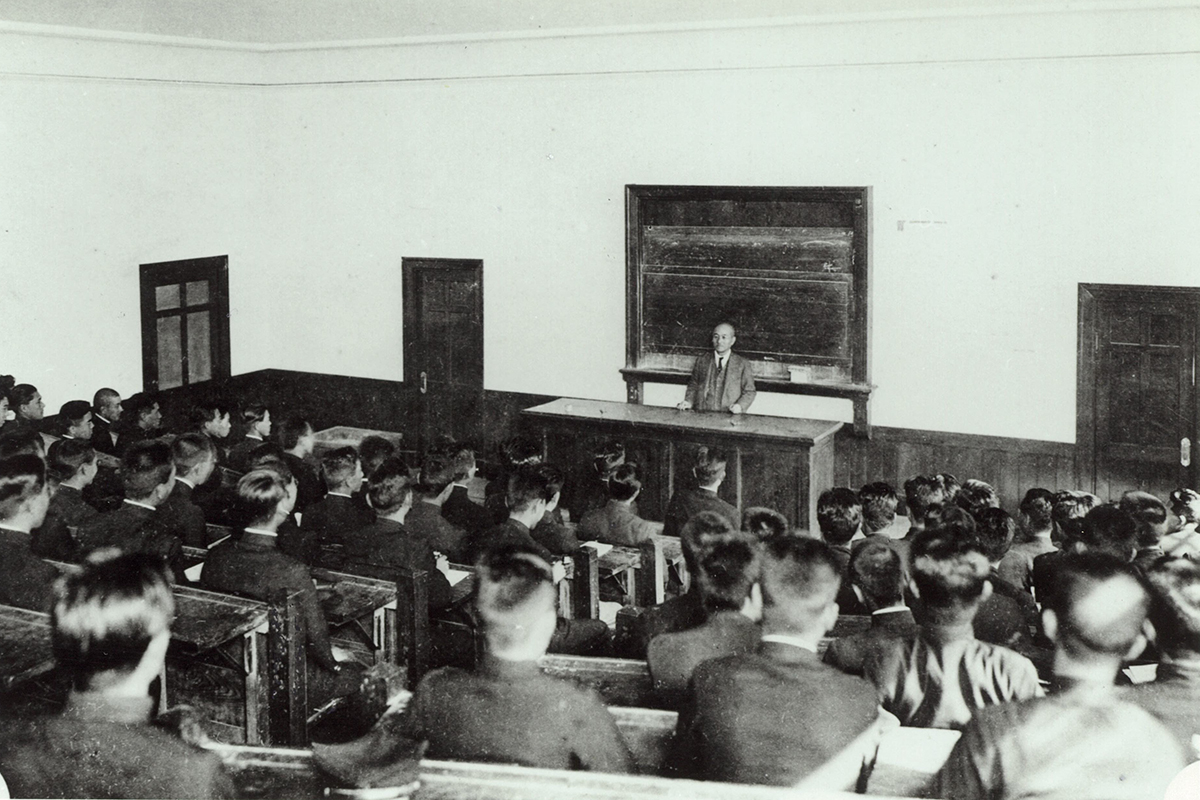

農芸化学者。世界ではじめてオリザニン(ビタミンB1)(左写真)を発見した“農芸化学の父”。1913年に東京農業大学の教授に就任し、植物栄養論の講義を担当。私立大学として日本初となる本格的な農芸化学科設立のきっかけに

園芸学者。1896年、農商務省技師としてフランスに派遣される。帰国後、同省農事試験場園芸部初代部長、同省園芸試験場初代場長を経て、1925年に大学令による東京農業大学の用賀農場を管理する初代農場長に就任。1939年には2代学長・吉川祐輝とともに同大初の名誉教授となった

01|「東京農大物語」設立から100年【前編】

02|「東京農大物語」設立から100年【後編】

03|寒冷地から亜熱帯まで広がる食の探究【前編】

04|寒冷地から亜熱帯まで広がる食の探究【後編】

05|「世田谷キャンパス」食と農を守り紡ぐ理由【前編】

06|「世田谷キャンパス」食と農を守り紡ぐ理由【後編】

07|「厚木キャンパス」未知の世界の開拓学

08|「北海道オホーツクキャンパス」地方創生の学び舎

09|食文化と農産業に育てられる 「農大稲花小」【前編】

10|食文化と農産業に育てられる 「農大稲花小」【前編】

11|「食と農」の博物館へ行こう!【前編】

12|「食と農」の博物館へ行こう!【後編】

13|江口文陽学長にインタビュー!

text: Miyu Narita

2025年6月号「人生100年時代、食を考える。」