《ENOWA YUFUIN》が

湯布院生まれの食材だけを使う理由

世界の美食家を魅了する、

大分・湯布院の循環型オーベルジュへ。③

旅のスタイルの多様化とローカルへの注目度で年々人気が高まっているオーベルジュ。その中で、2023年6月に大分・湯布院で産声を上げ、圧倒的な食材へのこだわりと至福の滞在体験で美食家を虜にしている唯一無二の“循環型オーベルジュ”「ENOWA YUFUIN」を訪れた。

今回は、湯布院生まれの食材だけを使う理由を、エグゼクティブシェフのタシ・ジャムツォさんと米田ファーム代表の米田敬一さんに聞いた。

タシ・ジャムツォさん(写真左)

ENOWA YUFUINエグゼクティブシェフ。チベット自治区出身。18歳で渡米し、NYのレストランを渡り歩き、Blue Hill at Stone Barnsで4年間副料理長を務めた後、ENOWAに共鳴し移住

米田敬一さん(写真右)

米田ファーム代表。関東の種苗会社で38年勤め、そのうち20年は農場で勤務していた野菜のスペシャリスト。定年退職後、湯布院へ移住し就農。有機栽培にこだわった農園を営む

湯布院生まれの食材だけを、使う理由。

タシさんが〝FARM-DRIVEN〟にこだわる理由は、そのルーツと修業時代の経験にある。チベット自治区の3000mの高地で生まれ育ち、自給自足の暮らしが当たり前だった。18歳で渡米し、レストランを渡り歩き、たどり着いた「Blue Hill at Stone Barns」は、野菜や果物だけでなく卵、乳製品、肉に至るまで、すべて自社農園でまかなっていた。

「ブルーヒルで世界中のさまざまな食材に出合い、世界が広がりました」

そして、そこで培った知識や体験を湯布院で再現するべく、2019年に日本語も話せない状態で移住した。ENOWAのプロジェクトに惹かれただけでなく、実際に訪れたとき、この地の自然に魅了されて移住を決めたという。一から日本独自の野菜や食文化、気候、言語を学びながら、もともと田んぼだった場所にENOWAファームをつくる挑戦をはじめた。

そもそも湯布院は肥沃な土地だ。その土壌や水を分析すると温泉由来のミネラル分が豊富で、大量生産には向かないが、じっくり育てると旨みが凝縮した野菜やハーブが育つ。そのため、タシさんは、ENOWAファームを管理する横川拓史さんやスタッフと日々ディスカッションしながら少量多品種の栽培で試行錯誤を繰り返している。たとえば、オクラやナス、サツマイモといった定番の野菜はもちろん、キュウリだけでもマイクロキュウリやラリーノホワイトなど5、6種類、フランスのレーヌデグラースやイタリアのカステルフランコといった稀少な葉物など、野菜は年間で約140種類にも及ぶという。多彩なハーブや果物、エディブルフラワー、日本では雑草扱いだがNYでは食材として使われる植物まで含めると、約200種類以上の食材がENOWAファームで生み出されている。

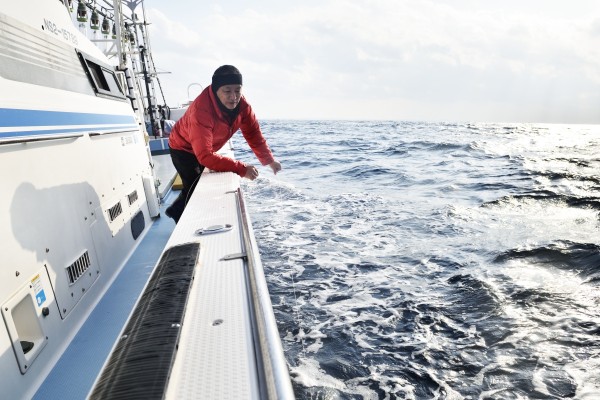

さらに、タシさんは湯布院や九州の各地を訪れ、想いをともにする生産者とリレーションシップをもち、信頼できる食材を仕入れている。

ENOWAからほど近くで、約40種類の野菜を有機栽培で育てている米田敬一さんもその一人。40年近く種苗会社に勤めていた野菜のスペシャリストが、タシさんの印象をこう話す。

「野菜が主役というのは、我々としても非常にうれしいです。間引いた野菜や野草を生かした料理はすごくおもしろいし、何より美味しい」

取材時はトマトやメロンを仕入れ、ヨーロッパでよく使われる「とんがりキャベツ」について話し合っていた。

「人柄や生産方法がわからない食材は使いません。生産者とコミュニケーションを取る時間や、自分で育てる野菜から多くのことを学びますし、一生懸命つくってくださった人や食材への敬意も生まれます」

その言葉通り、タシさんは、葉っぱやヘタなど一般的には料理に使われない部分もソースなどに使用し、可能な限りフードロスにも取り組みながら、〝Farm to Table〟の先を行くスタンスを実践している。

そして、別府市の立命館アジア太平洋大学(APU)サステイナビリティ観光学部の学生と交流し、ENOWAファームで培ったスキルを生産者へシェアするなど、地域共創も行うことで未来につながる〝循環〟を生んでいる。

「私だけではなく、土地の風土、キッチンの仲間や生産者の方の協力があるから美味しい料理がつくれます」

ENOWAのファームは、文字通り、“すべて使う“

line

≫次の記事を読む

1 2 3 4

text: Ryosuke Fujitani photo: Sadaho Naito

取材協力=九州観光機構

Discover Japan 2023年10月号「私を癒す15の旅。」