杉田明彦さんの

「日常に溶け込む漆のうつわ」

高橋みどりの食卓の匂い

スタイリスト・高橋みどりさんがうつわを通して感じる「食」のこと。五感を敏感に、どんな小さな美味しさ、楽しさも逃さない毎日の食卓を、その空気感とともに伝える《食卓の匂い》。今回は日常のどんなシーンでも活躍する杉田明彦さんの漆のうつわを紹介します。

高橋みどり

スタイリスト。1957年、群馬県生まれ、東京育ち。女子美術大学短期大学部で陶芸を学ぶ。その後テキスタイルを学び、大橋歩事務所、ケータリング活動を経てフリーに。数多くの料理本に携わる。新刊の『おいしい時間』(アノニマ・スタジオ)が発売中

漆のうつわ、「欲しいけれど何からはじめればいいのかわからない」、「高価であり、扱いが難しそうでハードルが高い」などの声を耳にします。「じゃあ、まずはお味噌汁を漆椀からはじめては」と勧めたら、朝ごはんはトースト派だったり、コーヒーだけだったり、ましてやお味噌汁はめったにつくらないと言われてびっくりしました。

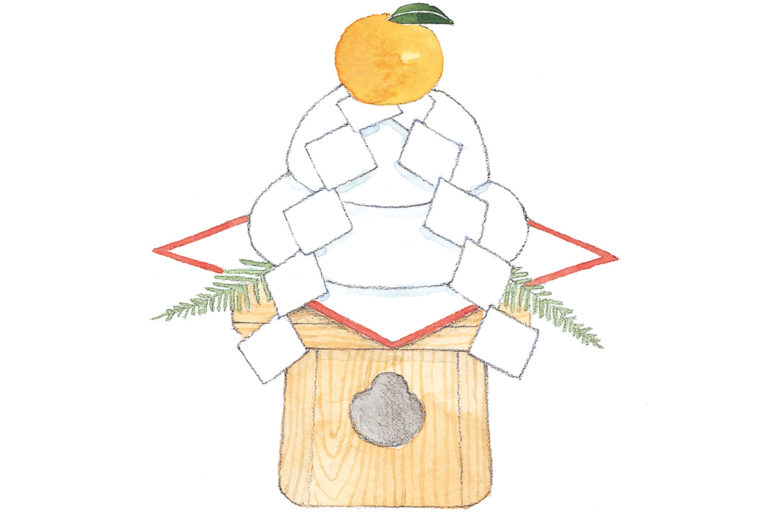

私も古き昭和の人間なんだなぁと自覚しましたが、いやいや、漆のうつわは使ってこそ、その温かみや優しさ、素晴らしさを感じるもの。漆のうつわに対してのイメージ、たとえばお正月のお雑煮のお椀やお節の重箱とか、一年に一回賑々しく使うことを想像するから面倒なのです。もっと自分にとって日常のシーンが浮かぶ物なら欲しくもなるし、使いたくもなる。

杉田明彦さんの漆のうつわは、まさにそんなうつわなのです。前回の展覧会で思わず手に取った茶褐色の平皿は、うっすらとしたリムが配されていて、こっくりとしたカカオ純度の高いチョコレートでものせ、ウイスキーグラスの隣に置いたすてきなお酒の時間が浮かびました。いつ何時にでも使えるイメージがわくうつわ。

つくっているご本人も、「きっかけは朝食のときにでも使えるようなリムのある平皿が欲しかったから。でもリムの境目がはっきりとした洋皿然とした物だと、大きさの割に使える面積があまりないのと、料理が限られてしまうという思いがあり、あえてリムをはみ出しても使えるように揺らぎを表現しました。スウェーデン等の使い込んで目減りした古い木皿を参考にしたのは、どこの国かわかりづらい不思議な存在感が合うのではないかと思って。塗りを入れて、さらに抽象的になったところが気に入っています」と。

私がチョコレートのように美味しそうな色と感じた茶褐色は、ベンガラの赤と黒を混ぜてつくり上げたオリジナル。スイスを旅したときに感じた中間色の美しさ、自然豊かな中で馴染んで見えるその存在を思い、新たに制作したそうです。

ヨーロッパで使われてきた白皿と並べても違和感なく、染付の横に置いても似合う。家庭であっても、店であっても、洋にも和にも使われて、物がのっていてもいなくても、日常のどこにでも存在しているような、そんなうつわであってほしいと杉田さんは言います。

問:gallery yamahon Tel:0595-44-1911

今回、茶褐色のお皿には発色の美しいマカロンを。大人のティータイムを思わせる趣です。黒いお皿には、季節の料理を数点盛りました。ポイントとなるものを盛れば、それだけで絵のようなひと皿となり、漆ならではの品格も感じます。杉田さんのイメージのように、パンをのせての朝食を考えるだけでワクワクしてきます。毎日どこかのシーンで使われている、そんなすっと手の伸びる漆のうつわです。

扱いは難しく考えることなかれ。本来木のうつわなので、水に浸けっぱなしではいけないし、柔らかい表面を金属たわしや硬いものでこすらない、やけどしそうに熱い湯では洗わないなど、自分が漆の身になって考えれば、されて嫌なことをしなければいいのです。

text&styling : Midori Takahashi photo : Atsushi Kondo

2020年1月号 特集「いま世の中を元気にするのは、この男しかいない。」