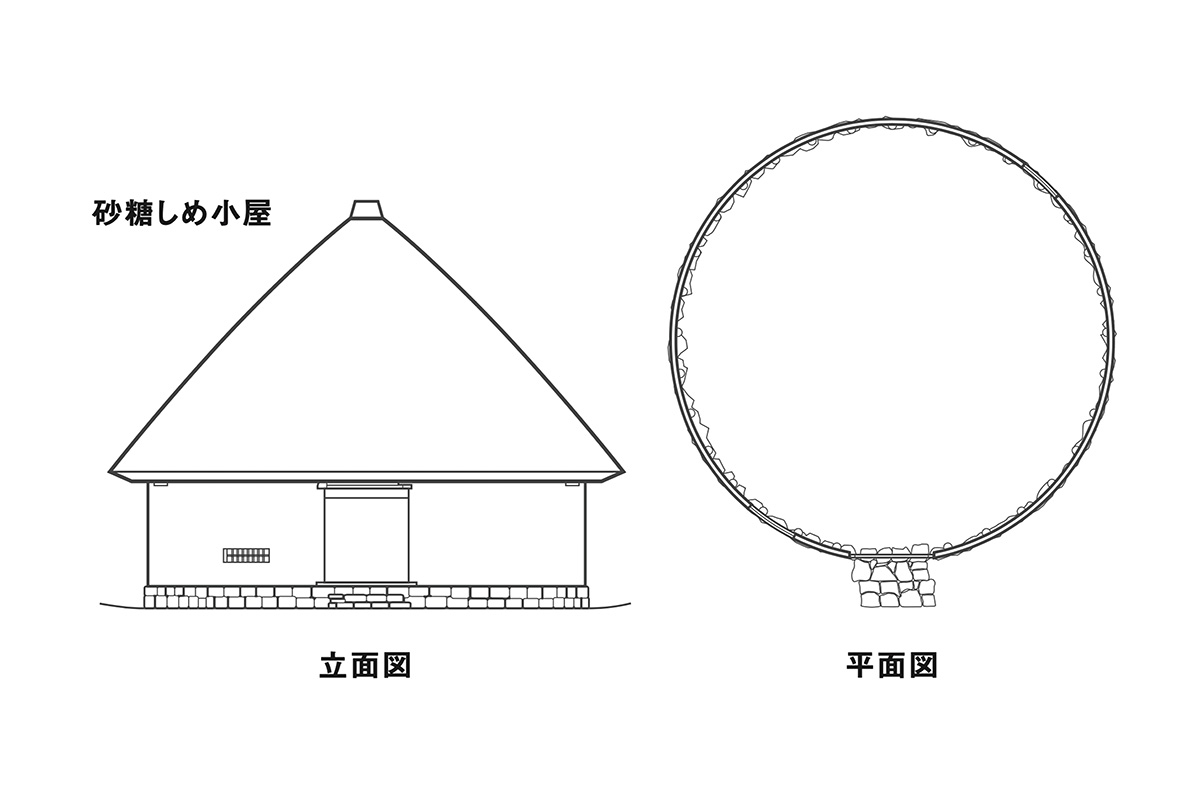

四国村ミウゼアム《砂糖しめ小屋》

後編|香川の産業と暮らしを支えた“働く小屋”

江戸中期以降、讃岐の一大産業となった白砂糖づくり。その舞台のひとつが、砂糖しめ小屋だ。屋根が円錐形のしめ小屋で現存するのは四国村の2棟のみ。香川の産業と暮らしを支えた“働く小屋”とは?

砂糖しめ小屋から見る

香川の暮らしと産業

12月頃になるとサトウキビの収穫期。砂糖しめ小屋に牛が連れてこられる。サトウキビを圧搾するシメグルマを引かせるためだ。3つの車石の上にはそれぞれ歯車がホゾで連結し、中央の歯車が回ると両側も回転。シメグルマを挟んで二人のシメコが座り、車石の間にサトウキビを通す。前から後ろへと2回ずつ通し、計4回で搾り切る「四番返し」という圧搾法が行われた。

ねむたない夜は いつまでも

牛よ早よまえ 早よもうて寝んか

すめば餌につく 床につく

——東讃地域でうたわれた砂糖しめ唄

(出典:四国村だより第9号)

サトウキビは傷みやすいため収穫後すぐに搾らなければならない。未明から昼頃まで途切れなく人々は「砂糖しめ唄」を唄い眠気を飛ばしながら働いた。

釜屋では、焚き口がひとつの登り窯に3つの釜を据える。まず荒釜でアクと不純物を除き、その上澄み液をさらに高温の中釜にかける。また上澄みを取り、最後に一番高温となる揚釜へ。徐々に水分を飛ばし純度を高める方法だ

搾り汁は釜屋で炊き、上澄み液をすくってそれをまた炊く。そうして煮詰めた後、ヒヤシガメで冷ますとできるのが白砂糖のもと、白下糖(黒糖)だ。茶色い白下糖はまず麻や木綿の布で包んで押槽に入れ、重石をかけて余分な糖蜜を抜いていく。

その後盆の上に広げ、水分を加えながら練る「研ぎ」といわれる作業をする。さらに布に包み一昼夜押槽にかけて余分な蜜を出し、また研ぐ。この作業を何度も繰り返すことで、最初茶色かった結晶がだんだん白くなっていく。

砂糖しめ小屋でサトウキビから搾られた汁は釜屋に送られる。釜屋では窯にかけた荒釜・中釜・揚げ釜の3つの釜で順に煮て、不純物を段階的に取り除く

サトウキビの栽培から収穫、そして圧搾に精製。人が幾度となく手を加えることで得られた、白い砂糖。いまでは当たり前のように口にする甘みは、尊い手仕事の連続が生み出したものだった。

line

茅葺き屋根の頂点には素焼きのヒヤシガメが。煮沸したサトウキビの搾汁を入れ、放熱しながら結晶化させるカメ。雨除けとして、また砂糖づくりの象徴として据えられたのだろうか

宮崎家砂糖しめ小屋

建築年代|江戸末期 移築復原年|1976(昭和51)年

旧所在地|香川県坂出市

指定区分|重要有形民俗文化財

冨木田家砂糖しめ小屋

建築年代|明治初期 移築復原年|1983(昭和58)年

旧所在地|香川県坂出市 指定区分|重要有形民俗文化財

六車家釜屋

建築年代|明治中期 移築復原年|1980(昭和55)年

旧所在地|香川県東かがわ市 指定区分|重要有形民俗文化財

≫公式サイト

01|四国村ミウゼアムとは?

02|さぬきうどんの店《わら家》

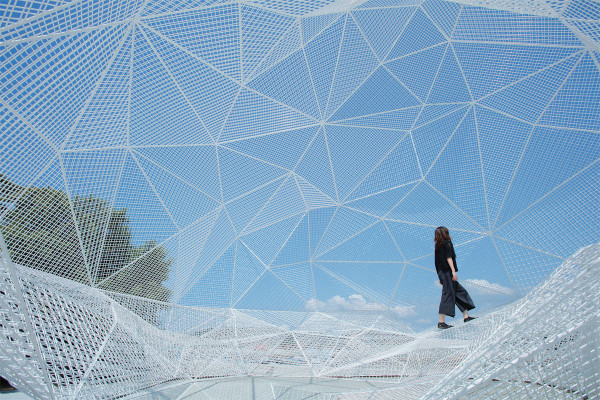

03|エントランス棟《おやねさん》

04|香川の産業と暮らしを支えた《砂糖しめ小屋》 前編

05|香川の産業と暮らしを支えた《砂糖しめ小屋》 後編

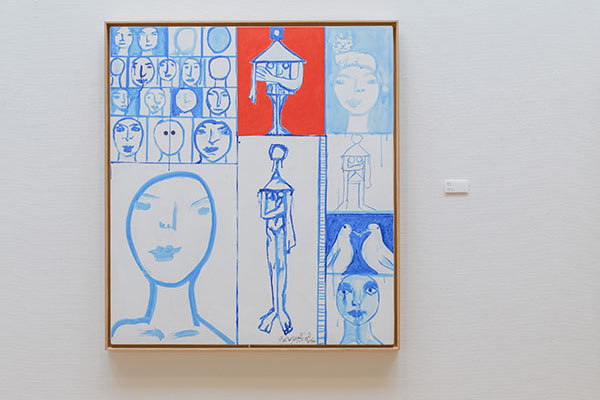

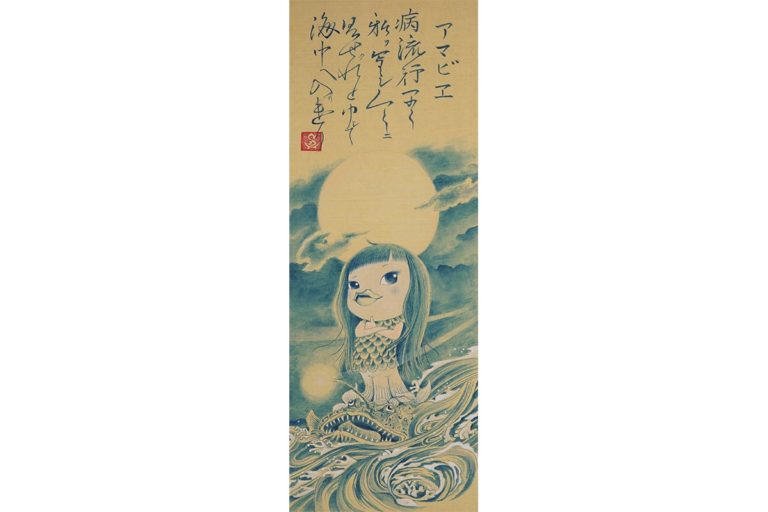

06|《画家・猪熊弦一郎》がエールを贈った芸術村

07|《彫刻家・流政之》が創造した村の音

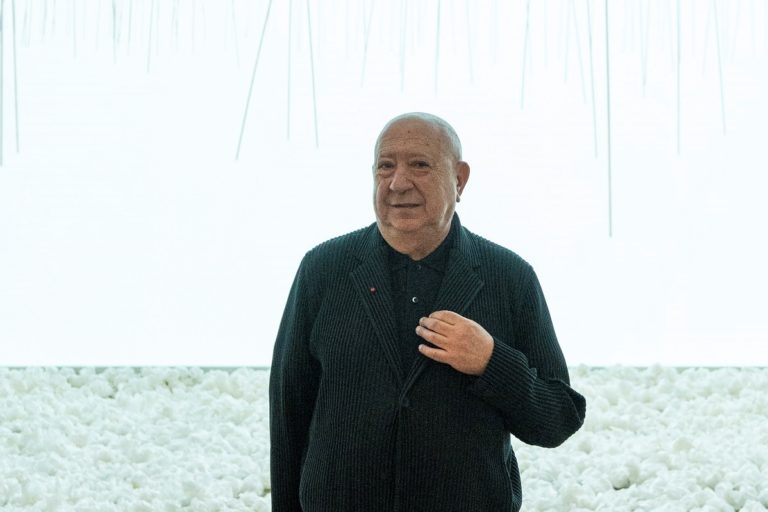

08|《建築家・安藤忠雄》光と水のギャラリー

text: Kaori Nagano photo: Mariko Taya

2024年7月号増刊「香川」