四国村ミウゼアム《砂糖しめ小屋》

前編|香川の産業と暮らしを支えた“働く小屋”

江戸中期以降、讃岐の一大産業となった白砂糖づくり。その舞台のひとつが、砂糖しめ小屋だ。屋根が円錐形のしめ小屋で現存するのは四国村の2棟のみ。讃岐で砂糖づくりが始まった理由とは?

「讃岐三白」の一角

江戸期から続く砂糖づくり

歌川広重(三代) 「大日本物産図会 讃岐国白糖製造ノ図」(高松市歴史資料館蔵)

讃岐(現・香川県)の名産品を表す「讃岐三白」という言葉がある。3つの白は塩、綿、そして砂糖のこと。中でも砂糖は質が高い「讃岐和三盆」として知られ、江戸時代後期の天保年間には全国一の生産量を誇るほどで、讃岐を最も潤したともいう。

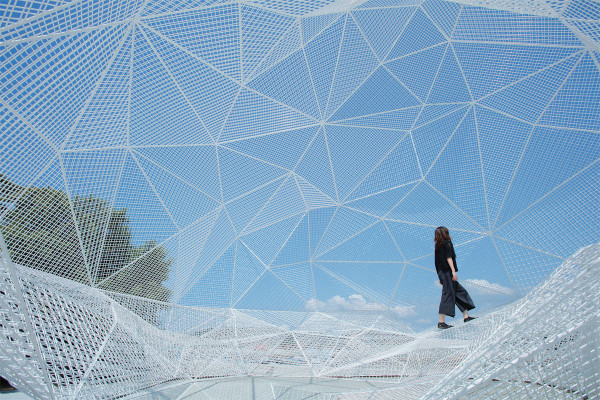

サトウキビを車石の間に通して汁を搾り出すシメグルマ。その柄(腕木)を引きながら牛が歩く。そのルートを無駄なく囲うとおのずと円形になる

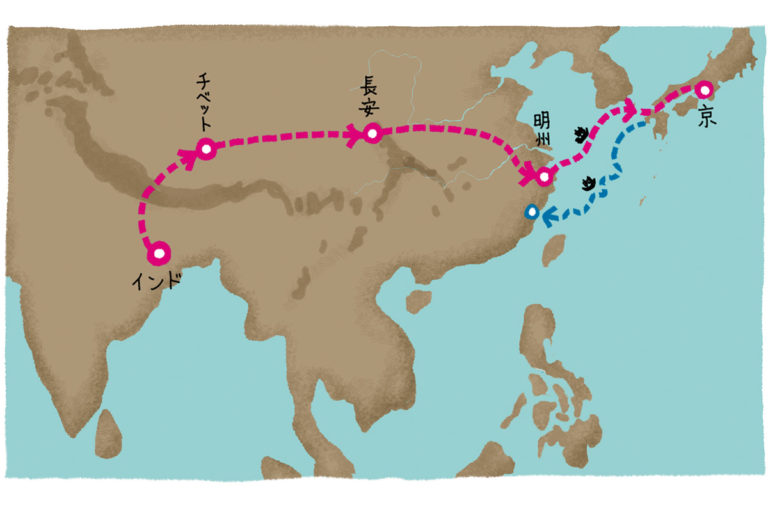

江戸時代中期、国産砂糖といえば薩摩藩による黒糖が主で、白砂糖は中国など海外からの輸入品が主だった。そこで白砂糖づくりを奨励したのが8代将軍・徳川吉宗だ。讃岐では高松藩の5代藩主・松平頼恭に命じられ藩医であった池田玄丈や、その弟子の向山周慶らが日本各地の製糖技術を学び、1798(寛政10)年までに製法を確立。

以後も改良が続けられ、讃岐平野には砂糖づくりにかかわる多様な生産基盤が生まれた。まずはサトウキビを栽培し収穫する畑、そしてサトウキビを搾汁するための「砂糖しめ小屋」、さらにその汁を煮て不純物を取り去る「釜屋」などだ。

直径8mの円を囲んで32角形の骨組みをつくり、土壁で仕上げている。壁には牛が体を擦った跡が。人間5〜6人と牛1頭が1チームとなって働いた

四国村に残されている砂糖しめ小屋と釜屋は、その歴史の証人。中でも茅葺き屋根が円錐形を成す2棟の砂糖しめ小屋は四国特有のもので、もはやここにしか現存しない貴重な文化財だ。

line

シメグルマは木製の歯車、車石、サトウキビを車石の間に差し込むための鉄製の口「キツネ」など、緻密な手仕事による部品の組み合わせからなる

≫次の記事を読む

01|四国村ミウゼアムとは?

02|さぬきうどんの店《わら家》

03|エントランス棟《おやねさん》

04|香川の産業と暮らしを支えた《砂糖しめ小屋》 前編

05|香川の産業と暮らしを支えた《砂糖しめ小屋》 後編

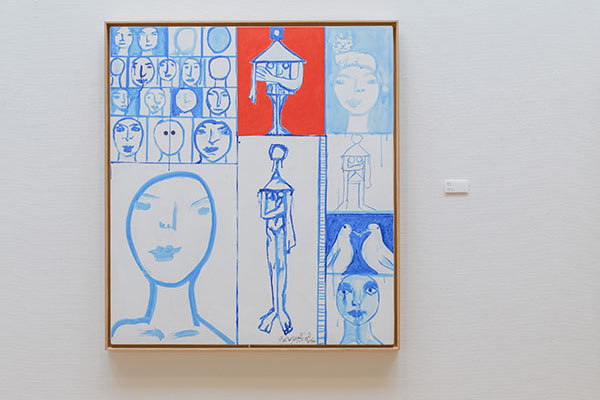

06|《画家・猪熊弦一郎》がエールを贈った芸術村

07|《彫刻家・流政之》が創造した村の音

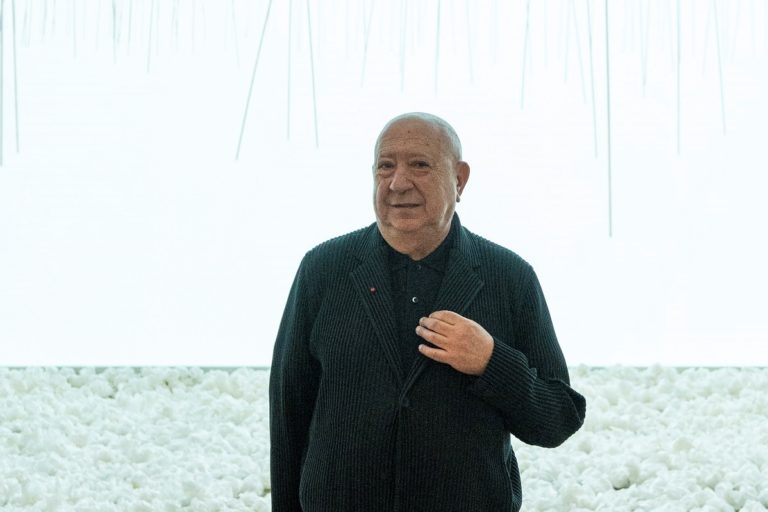

08|《建築家・安藤忠雄》光と水のギャラリー

text: Kaori Nagano photo: Mariko Taya

2024年7月号増刊「香川」