温泉の歴史と文化①

〜奈良/平安/鎌倉・室町時代

日本には2900近い温泉地があり、インバウンド客も旅の目的として数多く訪れる。その魅力や特色、これからを考えるために温泉の歴史文化を見つめ直してみよう。今回は、温泉評論家・石川理夫さん監修のもと、〜奈良時代から現代まで紐解いていく。日本の入浴文化の起源や湯治のはじまりとは?

監修・文=石川理夫(いしかわ みちお)

温泉評論家・温泉史研究者。日本温泉地域学会会長。温泉文化のユネスコ無形文化遺産登録に向けた検討会専門委員。著書は『温泉の日本史』(中央公論新社)、『温泉の平和と戦争』(彩流社)、『一生に一度は行きたい温泉100選』(宝島社)ほか多数。

《〜奈良時代》

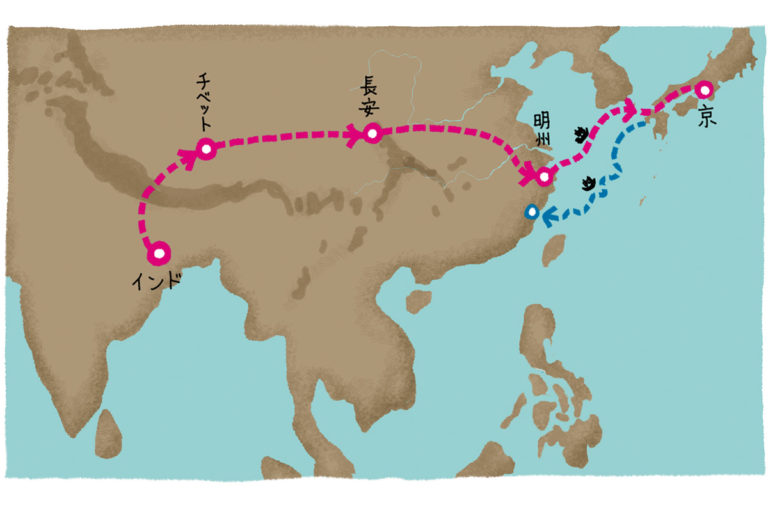

日本の入浴文化の起源は“仏教伝来”にあり?!

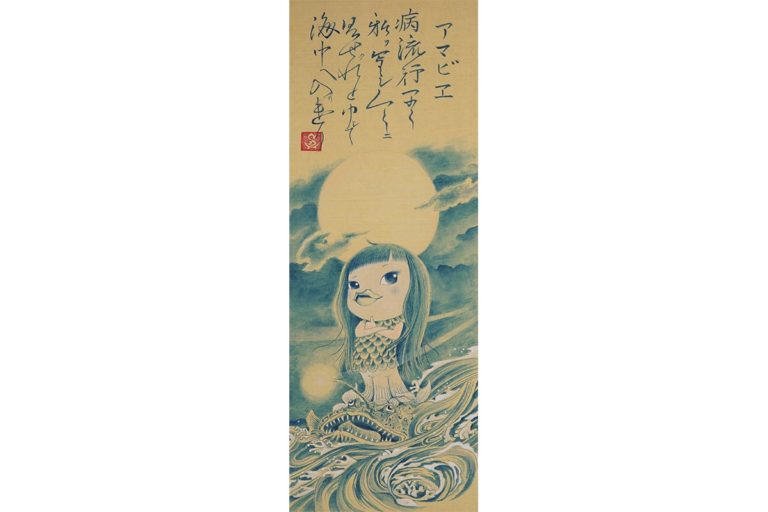

日本に伝わった『仏説温室洗浴衆僧経』は入浴の功徳と効用を説く経典。入浴時に湯具着用を求め、江戸時代後期に至るまで長く入浴の規範となった。全裸混浴は〝日本の伝統〟などではなかった。また、山林修行の僧は人里離れたところに湧く温泉を発見、開発した。人々を病から救う仏の薬師如来を祀る温泉寺や薬師堂が温泉地に建てられ、温泉信仰は神仏習合となる。仏教伝来は日本の温泉文化に大きな影響を与えたのだ。

温泉は“天の恵み”だった

日本の温泉が文献に初登場するのは『古事記』で、「伊余湯」として5世紀半ばの道後温泉を記す。『日本書紀』では天皇の有馬、白浜、道後への温泉行幸を記録している。『出雲国風土記』では、玉造温泉に癒され、効果を得た人々が「神の湯」と崇めていると記す。温泉は天の恵み、湯の神からの授かりものとして、温泉信仰が育まれた。

《平安時代》

あの“文学作品”にも温泉が登場!

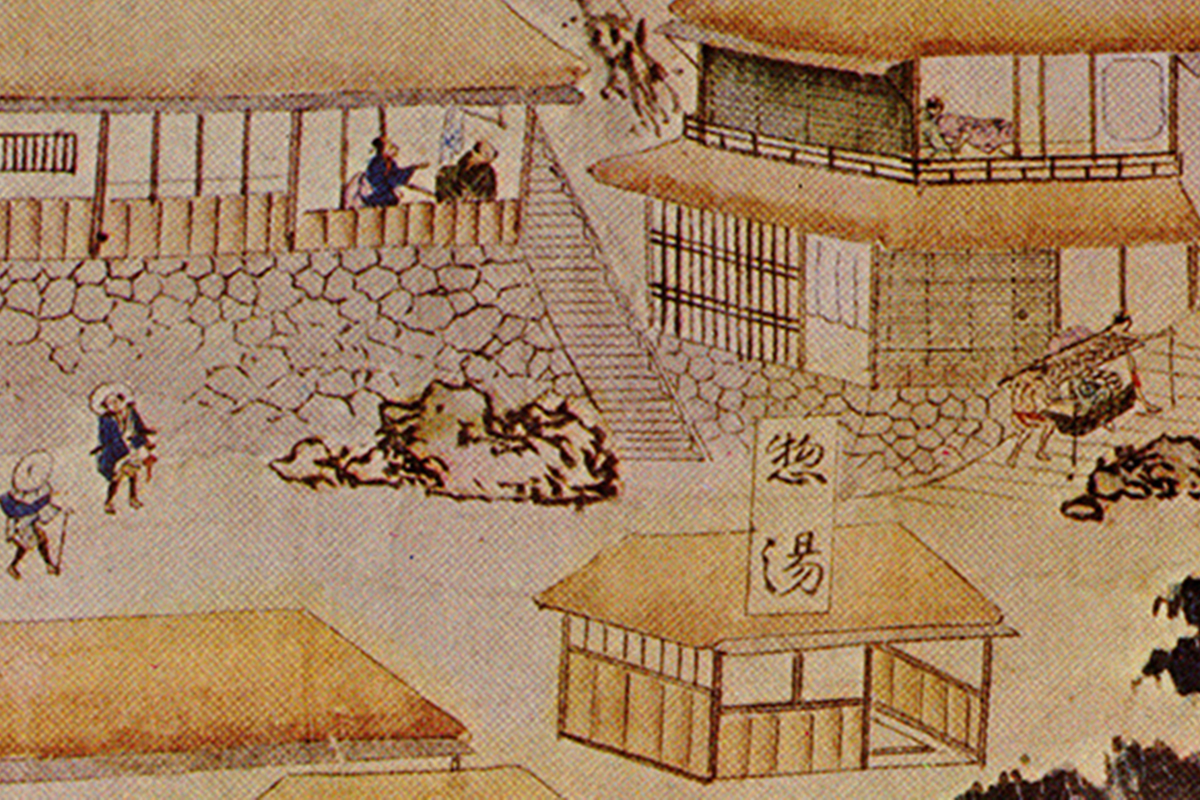

平安時代に花開く王朝文学作品に温泉はたびたび登場する。『竹取物語』でかぐや姫に求婚した貴族は“筑紫の国に湯浴みに行く”を口実に、朝廷から休暇をもらった。『源氏物語』では道後温泉の浴槽の湯桁が話題となり、『枕草子』の一伝本では「湯は、ななくりの湯 ありまの湯 たまつくりの湯」と著名な温泉名を挙げている。温泉は朝廷貴族や女官に受容され、名所のように知られた温泉地は歌枕にもなった。

温泉で湯治、はじまる

日本で造語された〝湯治〟という言葉が、平安時代後期から貴族の日記に現れはじめる。当初、湯治は沸かした湯や薬草を入れた薬湯、海水を利用した潮湯に入浴する行為を指していた。それが今日のように温泉療養の意味で使われるのは平安時代の終わり頃。湯治が温泉とよくかかわるようになるのは鎌倉時代以降のことである。

《鎌倉・室町時代》

“東日本”の温泉地が歴史の表舞台へ

鎌倉幕府が誕生すると走湯(伊豆山)、箱根、熱海、草津、伊香保など東日本の温泉地が歴史の表舞台に登場する。都とを結ぶ交通の要所となった箱根では湯本、芦之湯、底倉をはじめ、豊かな温泉が紀行文に紹介されていく。鎌倉に近い箱根と熱海は湯治保養先となり、新興の鎌倉仏教僧の手紙にも「あたみ湯治」という言葉が使われている。

室町〜江戸時代

≫次の記事を読む

line

text:Michio Ishikawa

2025年2月号「温泉のチカラ」