温泉の歴史と文化②

室町/戦国・安土桃山/江戸時代

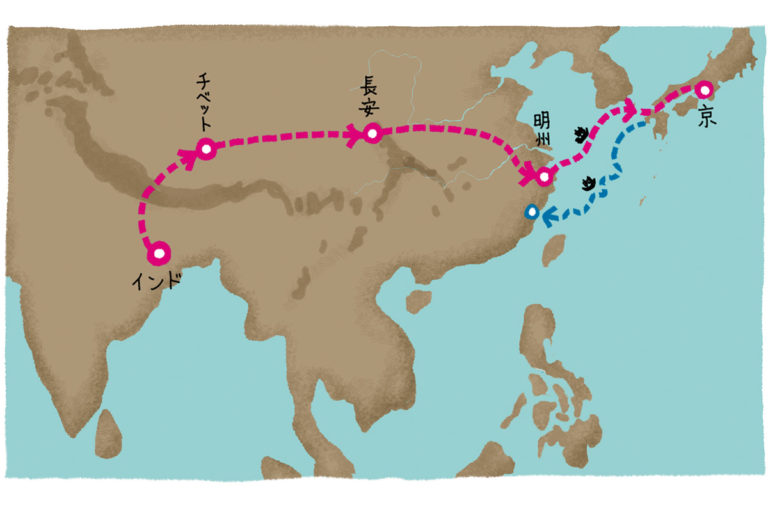

日本には2900近い温泉地があり、インバウンド客も旅の目的として数多く訪れる。その魅力や特色、これからを考えるために温泉の歴史文化を見つめ直してみよう。今回は、温泉評論家・石川理夫さん監修のもと、〜奈良時代から現代まで紐解いていく。温泉は“湯治”から“観光資源”へ――。

《室町時代》

村人自治の共同湯“惣湯”誕生!

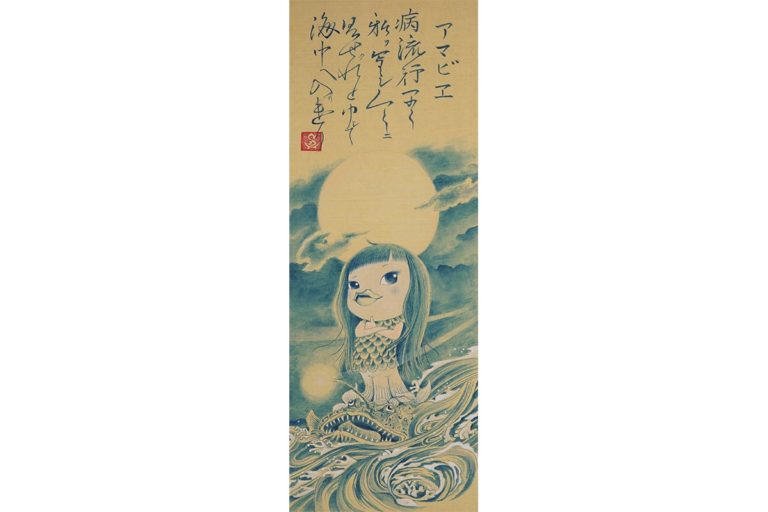

『山中温泉縁起絵巻』/医王寺蔵

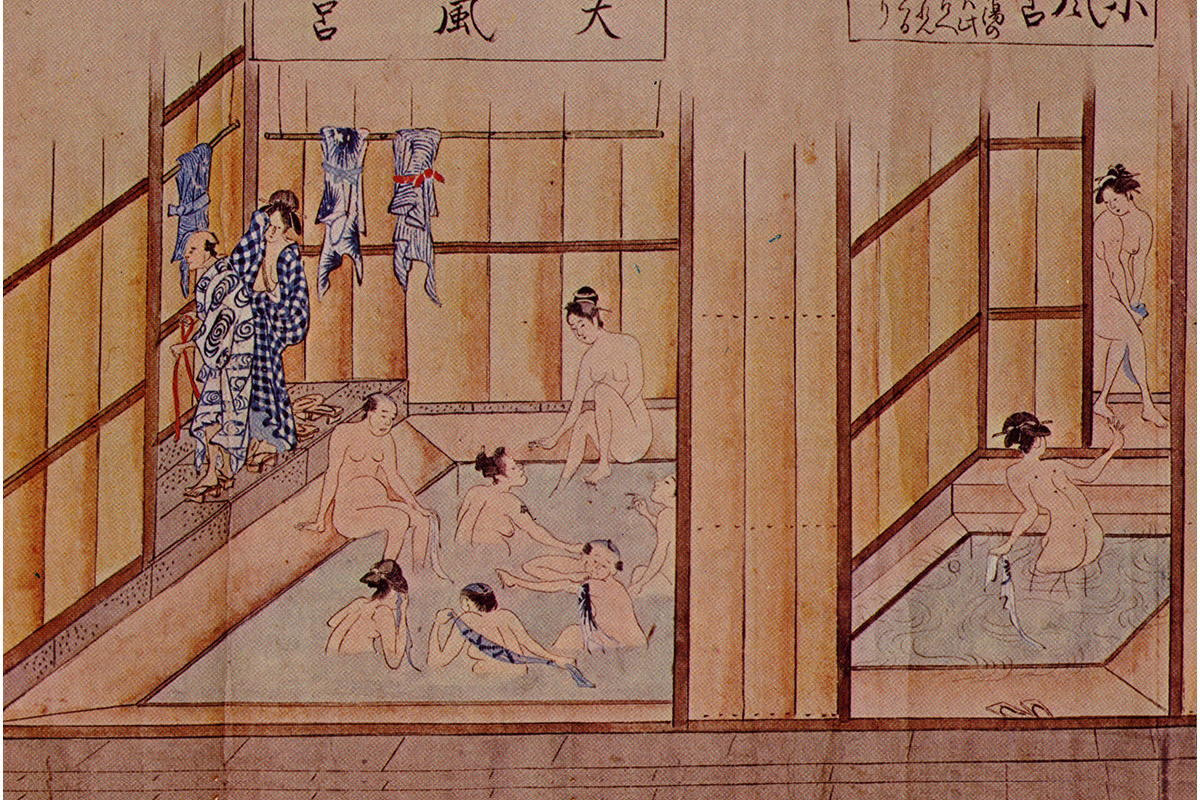

温泉地の入浴の場には、地域の人々が共同で管理運営する共同湯・共同浴場もある。別府や城崎、野沢、湯田中渋温泉郷など共同湯が多い温泉地は、街歩きが増えて活気を保つ。こうした共同湯が誕生するのは室町時代で、惣湯と呼ばれた。中世の時代に発展した自治的村落共同体「惣村」が皆で「惣(総)有」する温泉浴場が惣湯。村人が大切に共同管理・利用したのは、温泉は天与の恵みで個人の独占物ではないと考えていたからだ。

《戦国・安土桃山時代》

温泉は戦乱の世でも“平和”が守られた

戦国時代、織田信長の命で加賀国(石川県)の一向一揆勢力を攻めた柴田勝家は、敵方にあった山中温泉に対し、自分の軍勢による乱暴狼藉や略奪を禁ずる通知(禁制)を与えた。北条氏の小田原城を攻めた太閤秀吉も、箱根の底倉温泉に対して同じ禁制を与えている。温泉場は平穏・平和な場であってこそ、誰もが安らぎ癒されると認めていたのだ。

《江戸時代》

“湯治”が旅のキーワードに!

戦乱の世が終わり、交通網も整備される江戸時代には、お伊勢参りなど寺社詣と湯治旅が人気を呼ぶ。徳川幕府を開いた家康自身が熱海湯治するなど、将軍も大名も温泉が大好きだったため、湯治目的の休暇申請「湯治願い」は出せば基本的に認められた。湯治旅が普及するにつれて、有名温泉地めぐりの紀行文が増え、湯治旅の心得を指南するガイド本『旅行用心集』も刊行される。全国の温泉地を効能=湯治効果でランクづけした温泉番付も流行した。

“計画的温泉街”がつくられる

日本ではじめて計画的に温泉街がつくられたのは、群馬県・伊香保温泉。山手に湧く唯一の泉源から傾斜地を生かして源泉を流下させる大堰をこしらえ、両側に温泉宿を配置した。見事な石段街の誕生だ。ほかに長野県・山田温泉でも元湯から2㎞引湯して計画的な温泉街がつくられた。温泉地が地域の人々にとっていかに大切な場であったかがわかる。

効能を“科学”する時代へ

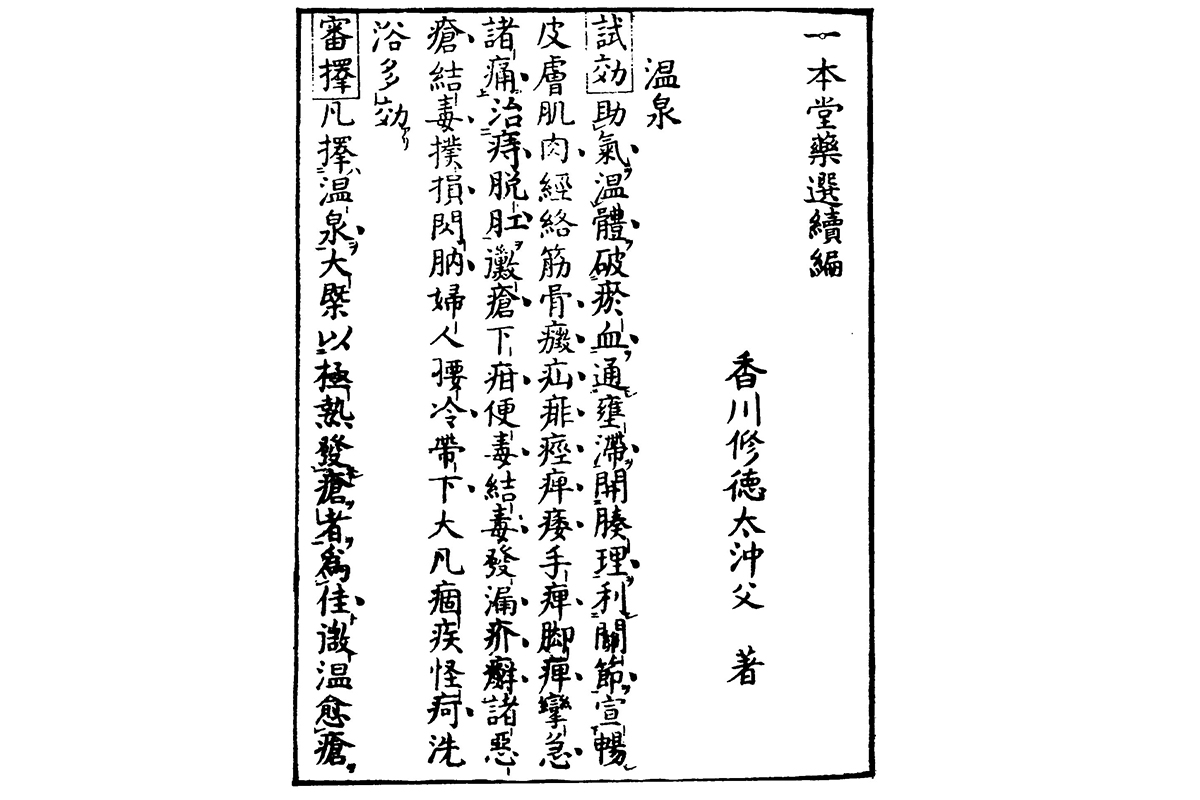

「温泉」編 香川修徳『一本堂薬選続編』「温泉」編

小笠原真澄・小笠原春夫編著『訓解 温泉(一本堂薬選続編)』より

温泉とその効能を科学的に究めるようになったのも江戸時代で、温泉医学と温泉化学が芽生えた。温泉医学では香川修徳が1738(元文3)年に『一本堂薬選続編』温泉編を執筆し、指南書となる。温泉化学では蘭学者の宇田川榕菴が日本初の体系的な化学書『舎密開宗』を刊行、温泉分析も行った。

line

明治・大正時代〜現在

≫次の記事を読む

text:Michio Ishikawa

2025年2月号「温泉のチカラ」