うつわ祥見 KAMAKURA×Discover Japan

渋谷パルコ「焼物の時代─小野 鯛 工藤京平 四狭間かなた 三人展─」|前編

2025年3月8日(土)〜3月16日(日)にかけて、東京・渋谷パルコにて開催の「焼物の時代─小野 鯛 工藤京平 四狭間かなた 三人展─」では、土の力を信じ、「焼物」を意識し、自分自身を土にゆだねて作陶に励む、三人の作品に出合うことができる。前編では、四狭間かなたさんが“一ヶ所焼き”で表現したうつわをご紹介します。

土がもつ強さとしなやかさ。

焼物でないと伝えられないもの。

精製されブレンドされた土がインターネットで簡単に手に入る時代。あらゆるものが近代化された世界でうつわに何が求められているのか。

「うつわ祥見 KAMAKURA」代表・祥見知生さんが今回のテーマを「焼物の時代」としたのは、焼物という言葉をあらためて響かせたかったから。「土がもつ強さとしなやかさ。焼物でないと伝えられないもの。それらが東京・渋谷でどんな化学変化を起こすのか」。

祥見さんの頭にまず浮かんだつくり手が四狭間かなたさんだ。栃木・佐野で手に入る材料だけで作陶する「一ヶ所焼き」を実践し、自作の土窯を使って昔と同じやり方でうつわをつくる。その仕事ぶりは若手陶芸家からも尊敬され、いま注目される陶芸家の一人である。

小野鯛さんと祥見さんのつき合いは長い。「人がいかに生きるのか。若くして本質に向き合う姿勢をひしひしと感じてきました。社会に対する怒りが原動力になっているのも鯛さんらしい」。

2024年11月のクラフトフェアで祥見さんの目に留まり、三人展に加わることになったのが工藤京平さん。「彼は多治見で焼物を学んでいる最中ですが、土が教えてくれるものを素直にかたちにしているのを感じます」。

3月の渋谷PARCO「Discover Japan Lab.」で、焼物は静かに力強いオーラを発することだろう。

「四狭間かなた」

土を抱くように愛でたい

栃木県佐野市の工房で、一人「一ヶ所焼き」を行う四狭間かなたさん。一ヶ所焼きとは、どこか一カ所に場所を定め、その中で調達できる材料だけで焼物をつくる作陶スタイルをいう。四狭間さんは、うつわのボディに使う胎土は工房の裏山の土採り場から採ってきたもの、釉薬に使う石や土は佐野市のあちこちの山を歩き回って見つけたもの、窯焚きの薪は近隣の山のものを使う。

「昔はどの地域でも、山の粘土が生活資材でした。集落には共同の土採り場があって、その土で土壁や竈、れんがなどをつくってきたわけです。だから焼物はどこでもできる。僕の場合はそれがたまたま実家のある佐野でした」

四狭間さんは大学を卒業後、焼物の産地である茨城・笠間でろくろを学ぶ。ところが工業技術センターで扱う土は使いやすく調整されたもので、便利な道具も揃っている。そこでできるきれいなうつわは、彼が心を奪われた無骨で重たい江戸時代の焼物とはほど遠いものだった。

四狭間かなた(しさまかなた)

1973年、神奈川県生まれ。栃木県佐野市で育つ。大学で陶芸に出合い、茨城・笠間でろくろを学んだ後に、佐野で一ヶ所焼きをはじめる。

昔の人と同じ条件で、一からすべてつくり出す

「僕が目指す焼物をつくるには、現代の技術で昔に寄せていくのではなく、昔の人と同じ条件で作陶するしかないと気づいたんです。つまりその土地で手に入る素材だけを使い、便利な機械や道具に頼らないという」

裏山から採ってきた土をバケツに移し、水を加えて溶かし混ぜる。土の中にある石や不純物を取り除く水簸と呼ばれる工程だ。上澄みの水を切り、ドロドロの状態の粘土を布に包んでひもでぶら下げ、1週間ほど干して水気を抜く。粘土が手頃な硬さになったら取り込み、1カ月ほど寝かせる。成形する直前に行う土練りは機械を使わず、足で踏んでから手で練っていく。ろくろは自作したと聞いて驚いた。

四狭間さんのうつわづくりでもうひとつ特徴的なのが自作の窯だ。市販の耐火れんがを使うのではなく、裏山の土を用いてつくる、形式的には穴窯の部類。山土を採ってきて地元の木で焼成する陶芸家は珍しくないが、このような土窯を使っているのは、おそらく日本では数えるほど。

窯詰めの際に、現代の便利な道具のひとつである棚板は使わない。うつわを重ねて詰めていくため、おのずと重ねやすいかたちが多くなる。それでも一度に焼けるのは100個ほど。窯焚きは約14時間。短時間で一気に温度を上げていく。後部にある高い煙突から炎が吹き出し、やがて消えていく頃が窯内の温度のピーク。その温度は温度計ではなく、のぞき穴から見る明るさで判断するという。

「限られた素材と条件の中でこそ生まれるかたちがあり、そこに美しさが宿る。それが民のうつわの原点ではないでしょうか」と祥見さん。奇をてらわず、四狭間さん自身が投影されているうつわには、大きな安心感がある。

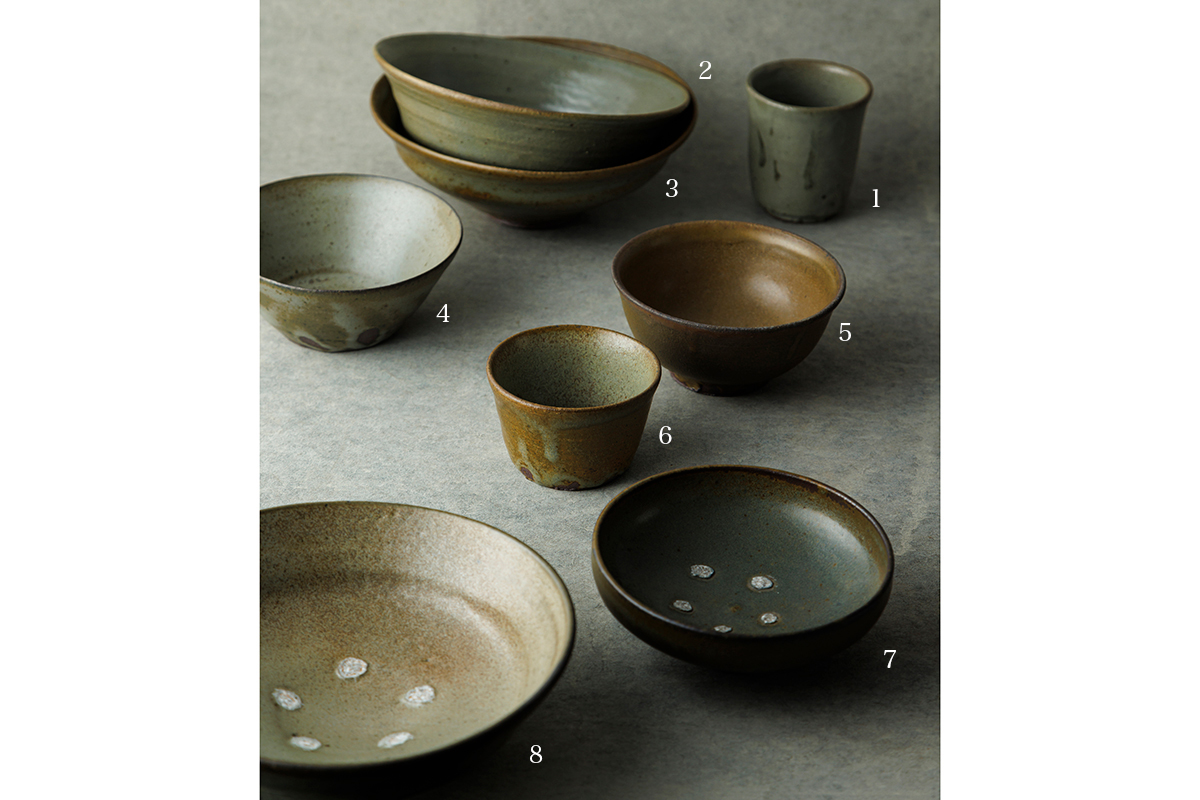

「四狭間かなた」作品ラインアップ

1.青瓷湯のみ

価格|4400円 サイズ|φ67×H75㎜ 重量|162g

2.青瓷鉢

価格|6600円 サイズ|φ172×H65㎜ 重量|379g

3.青瓷鉢

価格|6600円 サイズ|φ187×H55㎜ 重量|444g

4.青瓷碗

価格|5500円 サイズ|φ127×H45㎜ 重量|230g

5.青瓷碗

価格|4950円 サイズ|φ113×H53㎜ 重量|224g

6.青瓷手杯

価格|4400円 サイズ|φ78×H49㎜ 重量|137g

7.青瓷碗

価格|5500円 サイズ|φ127×H45㎜ 重量|230g

8.青瓷鉢

価格|6600円 サイズ|φ177×H63㎜ 重量|407g

line

≫次の記事を読む

四狭間かなたさんの作品が

オンラインで買える!

公式オンラインショップ

うつわ祥見 KAMAKURA×Discover Japan

焼物の時代 小野 鯛 工藤京平 四狭間かなた 三人展

会期|3月8日(土)~3月16日(日)

会場|Discover Japan Lab.

住所|東京都渋谷区宇田川町15-1渋谷PARCO 1F

Tel|03-6455-2380

営業時間|11:00~21:00

定休日|不定休

※詳細は公式Instagram(@discoverjapan_lab)にてご確認ください。

text: Yukie Masumoto photo: Yuko Okoso

2025年4月号「ローカルの最先端へ。」