《連載第2回》「SIIDA®」×日本の出汁文化

うま味が香り立つ荒節をつくる

職人の技を求めて

後編|鰹を燻して香りをつける、焙乾とは?

鰹節の香りや品質を大きく左右するのが、焙乾と呼ばれる燻しの工程である。「㈱柳屋本店」では、熱と煙が立ち込める昔ながらの「急造庫」での焙乾がメインで行われており、そこに若い職人の姿があった。

山中茉央

㈱柳屋本店鰹節職人。鰹節づくりに魅せられたひとり。体力に自信があり、体を使う焙乾の工程を希望。自然の素材相手に火と煙を扱い、鰹節ができることに達成感を感じている。

line

職人たちが五感を研ぎ澄ませて鰹と向き合う

㈱柳屋本店が創業以来続けているのが、建物の地下になる最下層で大量の薪を焚き、自然対流で立ち上る熱や煙を鰹にまとわせる急造庫での焙乾だ。薪を組み、火を入れるのが12時ぐらい。途中で2回ほど火床に薪を足し、5〜6時間薪を燃やし続ける。煮鰹が並ぶせいろは、徐々に上に移していく。それを毎日繰り返すこと数十日。煮鰹の水分が抜けていき、5分の1の重さになるという。

㈱柳屋本店では、薪を惜しみなく使う。鰹節の焚き火のような力強い風味はここから生まれるもので、「SIIDA®」(シーダ)で展開する3種類の出汁パックのひとつ、「焚(HUN)」はこの急造庫で焙乾した節を使っている。

「薪の太さや乾燥具合、気温や湿度、風の強さは日々違います。鰹の状態を見ながら火と煙をコントロールして理想の環境にもっていくのですが、毎日が勉強です」と山中さん。

急造庫には温度計や湿度計も付いているが、大事なのは自然を相手に五感を研ぎ澄ませ、薪と火の調節を細やかに行うこと。そうして完成した鰹節を見たときの達成感はたまらないという。

line

「魚、薪、風、すべて自然が相手。

だから難しくも、やりがいがあります」

地元の高校を卒業し、㈱柳屋本店に就職した山中さん。研修で鰹節づくりのすべてのセクションを体験した上で、体力的にもっともハードといわれる焙乾の工程を志願したのは、自然を相手に体をめいっぱい使って体当たりできるからだという。

「工場長の小川さんに、鰹節づくりの大事なことを教わりました。焙乾の技術的なことはもちろんですが、自然を相手に謙虚に取り組むこと。そして、成功も失敗も含め、経験を糧にしていくことです」

小川さんは、鰹節をつくり続ける限り、自然の素材や環境との対話はずっと続くという。そして、自分が得た技術は、次世代にしっかり伝えていかなければならないと。

line

約1カ月の焙乾を経て、荒節の完成!

焙乾を終えた状態の鰹節が「荒節」。荒節の煙で燻された表面を削り、さらにカビづけ・天日乾燥をくり返したものを「枯節」という。荒節は燻香が強く力強い出汁が取れるのに対し、枯節は柔らかくマイルドで、奥深い香りになる。香りの質がまったく違うので、料理によって使い分けるとそれぞれの魅力が楽しめる。

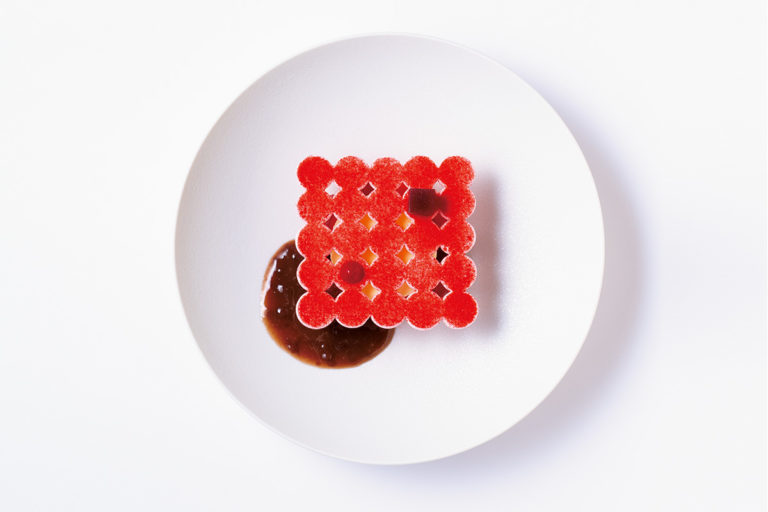

SIIDA®では、個性の異なる3種の鰹節を使用している。ひとつはこの焙乾庫でつくられた伝統製法による荒節、それにカビ付けをした枯節。そして誰も味わったことのない新たな美味しさを求めて、「世界にひとつだけの焙乾装置」でつくられた鰹節だ。これは味の素㈱と㈱柳屋本店の鰹節職人が共同開発したもので、これまでにないスモーキーな味わいを楽しめる。

3種類の出汁を味比べした山中さん。「3つとも全然違う個性がありますが、私は特に『焚(HUN)』がお気に入りです!」ここに自身がつくる鰹節が使われていることがうれしくてたまらないよいう笑顔を見せた。

鰹節づくりは機械化できない部分が多い。それは、自然が相手だということ。さらに、人の味覚という、数値では表せないゴールに常に向かっていくからだろうか。

次回は自宅でつくれるSIIDA®を使ったレシピを紹介しよう。

line

≫公式Instagramはこちら

01|第1回 鰹出汁の美味しさの秘密

02|第2回 荒節をつくる職人の技【前編】

03|第2回 荒節をつくる職人の技【後編】

04|第3回 3種の出汁の味わい方(レシピ)

05|第4回 出汁とうつわの美味しい関係

text: Yukie Masumoto photo: Maiko Fukui