『森奈良漬店』職人技と長い時間が生みだす奈良漬の味

はじまりの奈良

初代神武天皇が宮を造られ、日本建国の地とされている奈良県。連載《はじまりの奈良》では、日本のはじまりとも言える奈良にゆかりのものや日本文化について、その専門家に話を聞いていきます。今回は奈良漬の歴史や製法について、創業150年の老舗「森奈良漬店」の会長・森茂さんに話を伺いました。

奈良観光に欠かせない東大寺詣で。参道には賑やかな土産物店が並び、その軒並みの終わりに現れるのが、老舗の森奈良漬店である。創業150年。

「江戸時代から商いをしていたようですが、正式な記録が残っているのが、1869(明治2)年からなので、150年ということにしています。以前は、南大門と大仏殿中門の間に店があったのですが、境内地整理に伴い、昭和17年に現在の場所へ移転しました」というのは、4代目店主を務めた後、現在も会長として腕を振るう森茂さんだ。

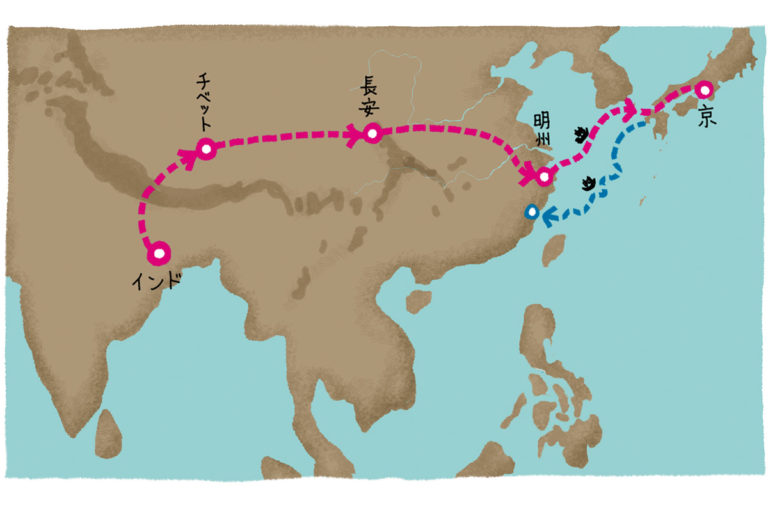

奈良漬の歴史をたどれば、1300年以上前へとさかのぼることは、以前の奈良漬の回でも紹介しているが、平城宮跡に近接するエリアから発掘された、長屋王家の木簡に、その記録が残っていたのである。

その後、奈良漬の名がはじめて書物に登場するのは、『山科家礼記』(1492年)で、宇治の土産として「ミヤゲ、ナラツケオケ一、マススシ一桶、御コワ一器」と記してある。江戸時代になると、奈良の中筋町に住む漢方医である糸屋宗仙が、シロウリの粕漬けを「奈良漬」という名で売り出す。幕府への献上品として名を高め、庶民にも愛されるようになった。

奈良漬は、ウリやキュウリなどの野菜を酒粕に漬けるが、製法の詳細は意外と知られていない。まずは、野菜の塩漬けを行う。

その後、酒粕に漬けていくのだが、日本酒を搾った粕をそのまま使えるわけではない。大きなタンク(直径2m×高さ2m)に入れ、踏込みをする。これを土用(7月20日頃)まで、およそ半年間ほど寝かせ、さらに数種類の酒粕を練り合わせ、ようやく野菜を漬けられる状態になる。

ここから塩漬けを終えた野菜を酒粕に漬け込むのだが、その作業は、下漬、中漬、上漬、本漬の段階を踏んでいく。下漬には中漬で使用した酒粕を、中漬には上漬で使用した酒粕を使い、上漬と本漬では、新しい酒粕を使用する。

おおまかに言えば、酒粕を替えながら漬け込みすることで、塩漬けした野菜の塩分を抜きつつ、調味をしていく。食べられるようになるまで、およそ1年。実に、時間がかかる食べ物なのである。

漬かり具合は、気候にも左右されるなど、細かな違いが生まれる。そのため、仕上げの漬け込みとなる上漬では、酒粕の量やブレンド具合を調整する必要があり、このあんばいが難しいという。

「よく、手間暇をかけると言いますが、手間という職人の技と、暇という長い時間こそが、奈良漬を漬け上げる重要なポイントなのです」と森さんは言う。

奈良漬では、ウリのほか、キュウリやスイカ、ショウガ、ヒョウタンなどを漬種としているが、大和三尺きゅうりを復活させたのも、森さんである。大和三尺きゅうりは、大和の伝統野菜のひとつで、絶滅の危機に瀕していた。そこで、森さんが自宅の畑から栽培をはじめ、試行錯誤すること、足掛け8年。2006年に商品化することに成功した。

奈良漬を製造する店は多々あるが、それぞれに個性があり、味わいも違う。昔ながらの製法を守り続ける森奈良漬店の奈良漬も実際に食べて感じていただきたい。

cooperation : Masayuki Miura text : Tatsuya Ogake

2019年4月号 特集「ニッポンの新たな時代、どうつくる?」