植物の謎を解く研究が農業の未来をひらく

はじまりの奈良

写真提供=奈良県

初代神武天皇が宮を造られ、日本建国の地とされている奈良県。連載《はじまりの奈良》では、日本のはじまりとも言える奈良にゆかりのものや日本文化について、その専門家に話を聞いていきます。今回は長年植物の謎とされてきた「自家不和合性」の仕組みを解明し、その成果を農業に生かす研究をしている磯貝彰さんに話を伺いました。

©SCIENCE SOURCE/amanaimages

リンゴを食べた後に残った種をまいても、同じリンゴは育たないということをご存知だろうか? 梨や桃、サクランボも同じである。では、どのように子孫を増やしているのかというと、実は枝を接木してクローンをつくり繁殖させているのだ。そして育った樹に、異なる品種の樹の花粉を受粉させることで、実がなるという仕組みだ。

なぜ、そんなことをするのか。それは、植物には、「自家不和合性」という性質があるからなのだ。では、自家不和合性とは何か?

動物は雄と雌の間の受精によって子をつくる。植物もまた、雄しべと雌しべが生殖器官であり、それらが受粉・受精することで、子孫を増やしていく。こうした有性生殖は基本的には、異なる遺伝子が掛け合わされることによって、多様な性質をもつ子孫が生まれ、環境への適応性を高めるなどして、種が繁栄していく仕組みのこと。

右に挙げた果樹ばかりでなく多くの植物は、ひとつの花の中に雄しべと雌しべの両方がある両性花。これは、一見すると、自分の花の花粉と雌しべの間で受粉しやすいようだが、そうはならない場合が多い。自家受粉してしまうと両親の遺伝子型が同じなので、多様な性質の子孫が生まれないからだ。そして、ほかの個体の花粉が雌しべに付いたときに受精が成立し、種子ができる。これが自家不和合性という性質だ。

このため、リンゴ畑や梨畑には、栽培している品種とは異なる品種の樹が植えられている。その樹の花粉をリンゴや梨の花に付けてやることで、はじめて実がなるのだ。

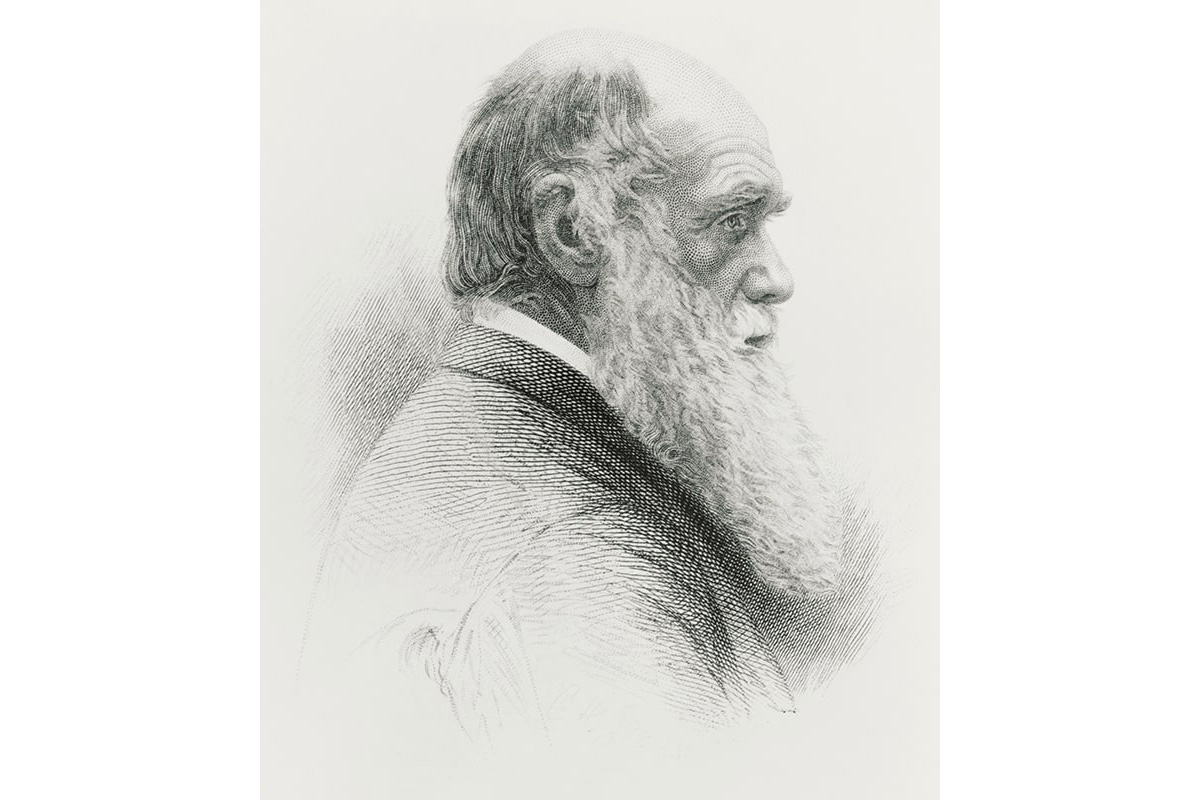

この性質は、いまより250年ほど前に発見されていた。この研究で有名なのは、進化論で有名なチャールズ・ダーウィンだ。しかし植物は、どのようにして自家受粉を避けているのだろうか。花粉と雌しべは、どのように自分とそうでないものを区別しているのか、その仕組みは解明されずにいた。

長く実験を繰り返し、その謎を明らかにしたのが、磯貝彰さんの研究である。磯貝さんは、1980年代のはじめ頃から、東北大学農学部の日向康吉教授と共同研究をするようになり、1994年に奈良先端科学技術大学院大学に身を移し、その研究を進めてきた。

「具体的な説明は、誌面が足りないので、割愛しますね(笑)。ただ、本当は植物も利口なんだ。それを知ってほしい。そして、こうした研究の成果が、いずれ農業に応用されていくようになれば、いまは一般の方からは理解されにくい研究であっても、意義があるということになります」と磯貝さん。

たとえば、奈良の伝統野菜である「大和まな」は、自家不和合性の性質をもつアブラナ科の一種なので、自分で種を取ってまいても、形質がバラバラになりやすいという。だがそれでは流通させにくいため、自家不和合性の性質を活用して決まった二親を掛け合わせて、同じ種ができるようにした。それが「夏なら菜」や「冬なら菜」と名づけられた、F1品種である。

「農業に生かされてこそ、実学としての価値がある。しかし、研究には山と谷があります。ひとつの謎が解明されれば、次の課題が生まれます。植物には、昔から知られている興味深い現象が多くあり、それらの謎を解明していくことは、自然とともに生きる我々にとって、ますます必要なことになっていくでしょう」と磯貝さん。これからも多くの研究者たちが、謎の解明とともに、新たな研究のはじまりを見つけていくことだろう。

cooperation : Masayuki Miura text : Tatsuya Ogake photo:Kazumasa Harada

2019年8月号 特集「120%夏旅。」