貿易が生んだ多彩な琉球の《食文化》

|キーワードで探る琉球王国の秘密④

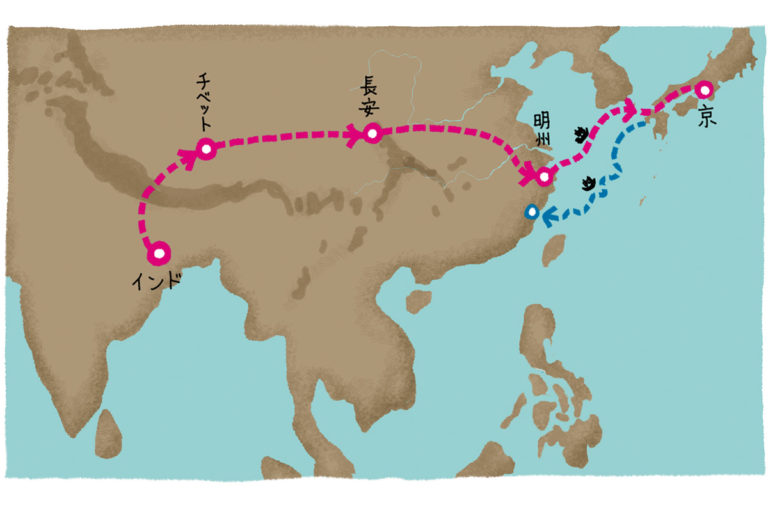

15世紀から19世紀まで、約450年間存在した琉球王国。アジアの貿易拠点として栄えた海洋国家の姿を、琉球歴史研究家の賀数仁然さんの解説のもと、4つのキーワードでひも解いてきます。

今回のキーワードは“食文化”。アジアの国々との貿易や海上輸送技術の発達がもたらした、琉球の多彩な食文化について探ります。

北前船がつないだ蝦夷と琉球

琉球はこれだけ海外とのつながりが多い国でしたから、食文化でも影響を受けていてもなんら不思議はありませんよね。いろいろある沖縄の食ですが、海を越えてやってきたものの代表は、昆布でしょう。沖縄のスーパーに行くと、「かりゆし昆布」など、いかにも沖縄っぽいネーミングで売られていたりします。地元ウチナーンチュも、なんの疑問ももたないほど、沖縄料理に欠かせない食材です。しかし、昆布は寒冷地の海産物。沖縄の海にはありません。いったいこれはどういうことでしょうか。

日本では江戸期になると、海上輸送の技術が発達し、多くの廻船が経済を活性化しました。中でも蝦夷の地と上方を日本海ルートで結ぶ、北前船が有名です。積み荷には、北海の幸・昆布がありました。現在の富山県より、天下の台所・大坂に運ばれます。この昆布は薩摩を介し、琉球へ渡っていました。富山県も昆布消費量では、日本有数ですね。当時の中国では、胸(甲状腺)の病がはやり、昆布がよく効くといわれていたこともあり、需要が高まっていました。軽い、日持ちする、かさばらない。船で運ぶにはもってこいの食材です。そして、何しろ旨い。琉球人も、これを料理に用いることとなったわけでした。

ちなみに、琉球が中国から仕入れて、富山に流れていたものがあります。薬種という、漢方薬の原料です。はい、つながりました。“越中富山の薬売り”ですね。琉球から入ってくる珍しい薬種を富山で調合、さらにこれを販売していたわけです。

琉球の代名詞、黒糖とサツマイモ

続いてさらに視点を広げてみましょう。歴史の中で「世界商品」といわれるものがあります。金、銀、綿、そして砂糖。コーヒーやお茶もそうですが、これらも砂糖との相性がよく、砂糖は世界中の人を魅了しました。それこそ、かつては薬としても愛用されたのが砂糖。アジアの高級品として、西洋は砂糖に魅了されました。

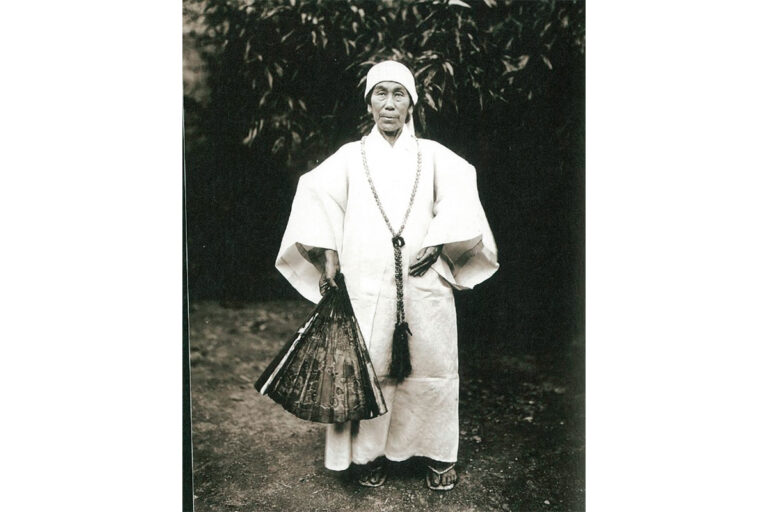

その歴史は古く、紀元前4世紀、ギリシャからインドへと進出したアレキサンダー大王までさかのぼります。兵士たちは北インドで砂糖に出合い「ハチミツが採れる植物がある」と、驚いたのは有名な話ですね。1623年に琉球では大量生産に成功します。それ以前から砂糖、とりわけ黒糖をつくり、贈り物として船に載せていたことはわかっていますが、家畜を使い効率よく生産する方法を中国福建省から学びました。いまから約400年前、儀間真常という男が導入したのです。

ちなみにこの方、サツマイモ栽培の普及にも成功しています。琉球と日本を飢饉から救った人物として沖縄では神さまとして神社に祀られています。日本でもイモ栽培は普及し、砂糖はよく売れました。鎖国に向かう中、琉球の砂糖は、珍重され、高値で取引されました。琉球にとって、砂糖は日本の銀を獲得する財源となり、これを資金に、昆布を携え中国へ。

もちろん、昆布も砂糖も、自国に琉球料理として取り入れていきました。首里王府には昆布座と砂糖座というふたつの専用部署まで出来上がりました。琉球の食は、海を越えてやってきたともいえるでしょう。沖縄にはチャンプルーという料理がありますが、チャンプルーという言葉ももともとはインドネシアの言葉。意味も同じで「混ぜる」という意味です。ゴーヤーチャンプルーといえば、沖縄の郷土料理の中でも、お馴染みのものですが、意味を知ると、海の王国を感じさせてくれます。

沖縄そば誕生ヒストリー

そうそう、もうひとつの代表格といえば、沖縄そばですね。1526年尚清王の即位冊封のため、中国から派遣された使者たちに供された食事のメニューが残っています。この中に「粉湯五分」とあり、麺料理のようなものがあります(陳侃 『使琉球録』)。専門家はこれが沖縄そばの原型であり、一番古い記述であるとしています。また別の説もありまして、細長い麺ではなく、刀削麺のようなものだという説。あるいは、ところてん料理の可能性もあるということで、見解の分かれるところです。

琉球では麦を生産していたので、こうした料理をつくることは可能と考えますが、いずれにせよ、高級料理で、現在のように、島の人のソウルフードではありませんでした。では、間違いなく、沖縄そばの原型といえるものとはなんでしょう。

ずっと時代を下り、1902年。すでに琉球王国から日本の沖縄県になっています。当時の新聞広告に「支那そば屋開業」とあり「清国より料理人を招き」とあります。「唐人そば」として繁盛したお店でした。唐人そばのスープは、醤油を使ったもので、まるで現代の醬油ラーメンのようなもの。そうなんです。実はこれが後に、「支那そば」、「中華そば」となりました。現在の沖縄そばのルーツは日本のラーメンと同じなのでした。チャーシューが、ソーキや三枚肉に対応していますね。

日清、日露、第一次世界大戦と軍事大国の道を突き進んでいく中、1916年「支那そば」の名称を使わないようにとお達しが出て、紆余曲折の後、「沖縄そば」に落ち着いたのでした。時代とともに、沖縄そばは常に変化し、いまの姿になったのです。

line

<代表的な輸出品>

「いまでも車を走らせると、サトウキビ畑が目に飛び込んでくるほど、沖縄の景観となっています。沖縄といえば黒砂糖といえるほどお馴染みの特産品。産地となる島によって、微妙に味が異なるので、食べ比べもおすすめです」

「お馴染み、酒仙たちのお供。肝機能を整える漢方薬として珍重されました。意外ですが染料としても人気で、かつて日本では、たくあんの染料として人気でした。また京都では線香に混ぜて使用されました」

「漆を粘土のように立体的に飾りつけていく堆錦という技法は、ある程度の湿度がないと難しく、琉球の風土に合うもの。琉球漆器は町の職人がつくるものではなく、貝摺奉行所という王府管理下に置かれ、制作されました」

「少なくとも15世紀からは造られていた琉球を代表する酒。泡盛が焼酎のルーツであることは、あまり知られていません。琉球王国内では、泡盛と呼ばずに、焼酎と呼んでいました。江戸期は琉球の使節団は、必ず手土産として持っていきました」

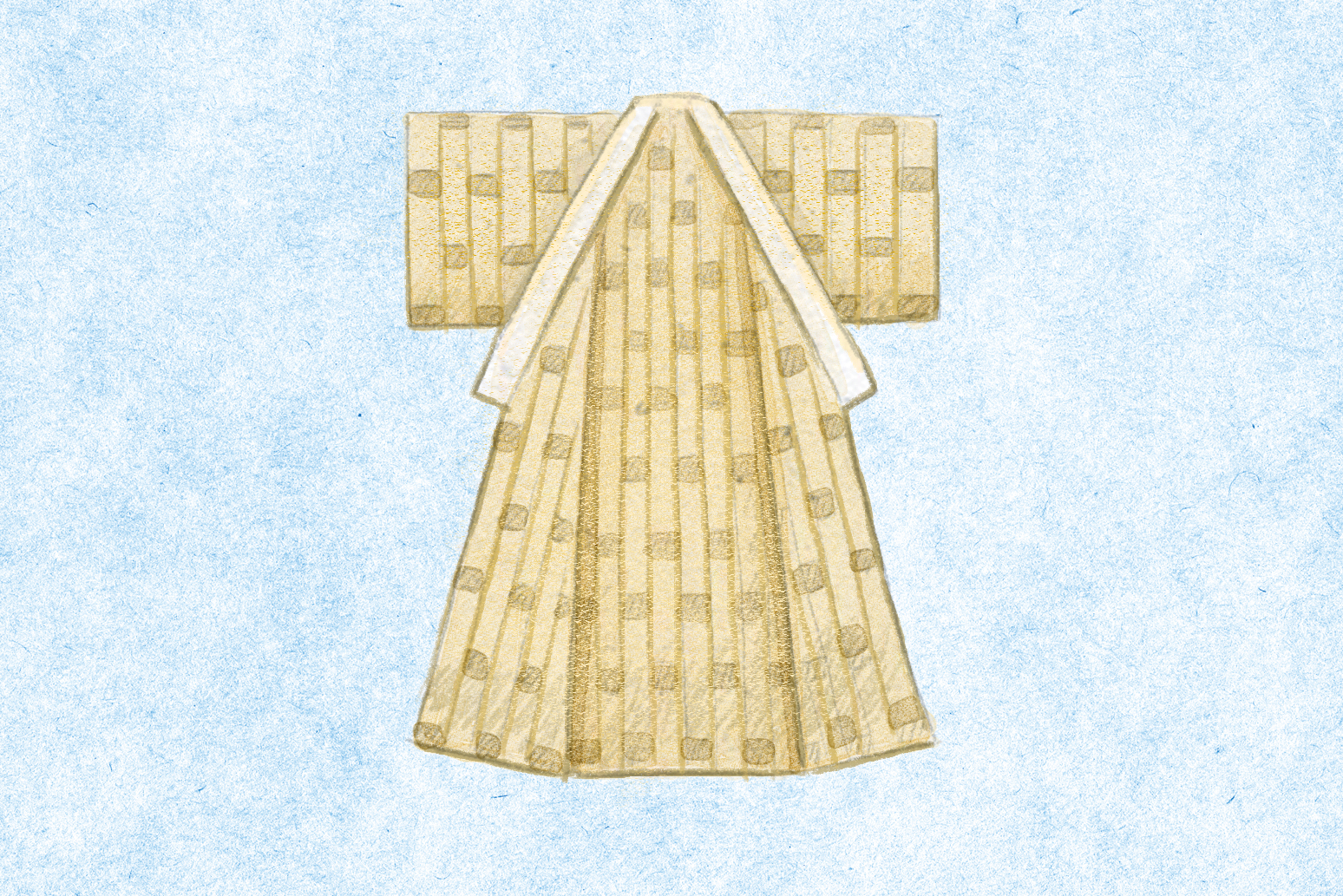

「琉球は布王国といってもいいほど、いまでも各地に染織の技術が伝わっています。王国時代は、特に沖縄本島以外の離島で、貢納布として生産されていました。租税にあたるため、完璧さを要求され、日本へも輸出されました」

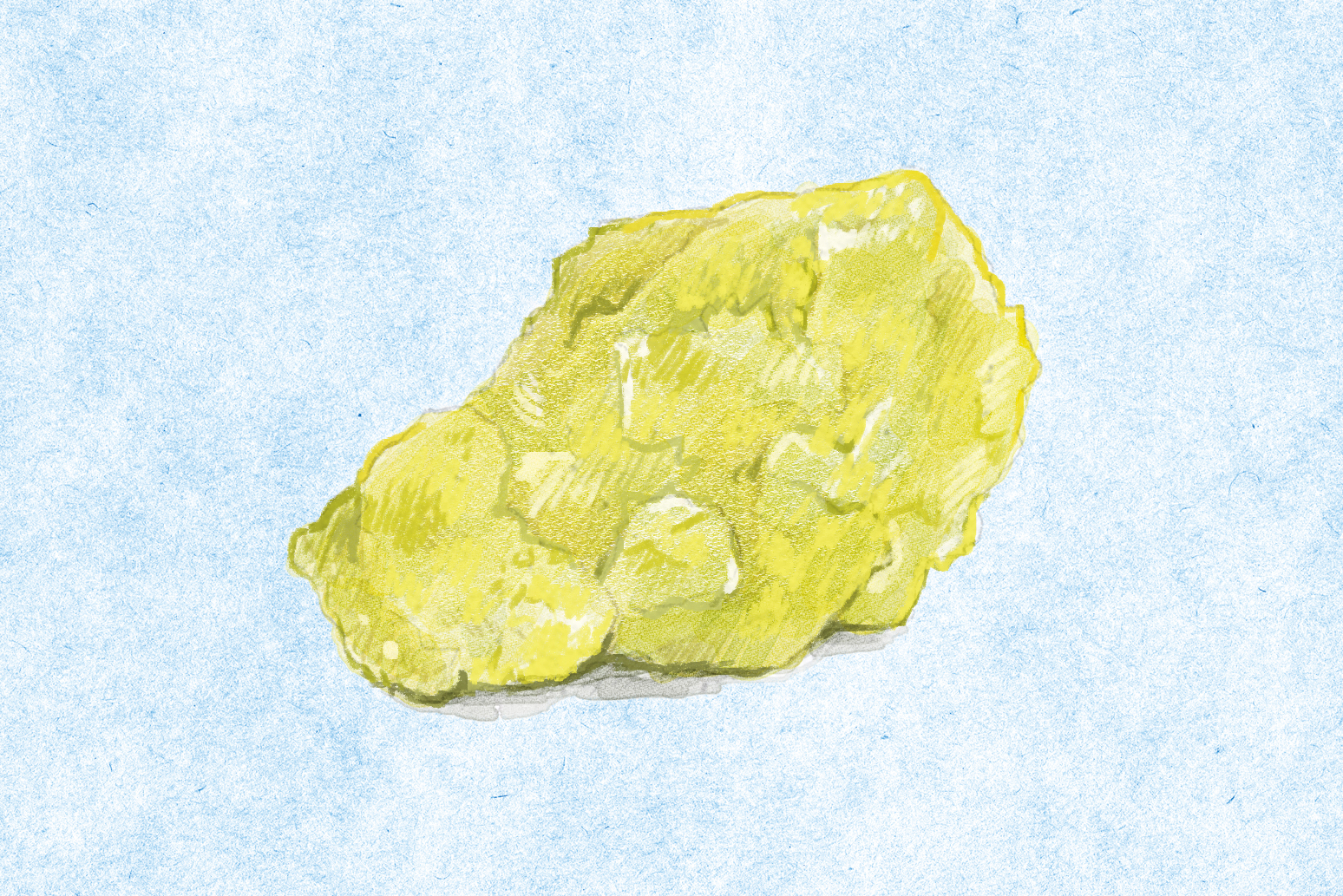

「意外に思うかもしれませんが、琉球王国時代を通して硫黄は特産物。しかしながら、琉球はサンゴ礁でできた島。火山島の気配は皆無? 実はあります。沖縄本島から北西へ約65kmの火山島、硫黄鳥島。噴火の恐れありと1959年以降は無人島に」

<代表的な輸入品>

「沖縄は海が美しいです。その秘密はサンゴ礁でできた島ということにありますが、天然の鉄類を産出しません。身近なはずの農具や鍋などになる鉄は貴重であり、多くを日本からの輸入に頼っていました」

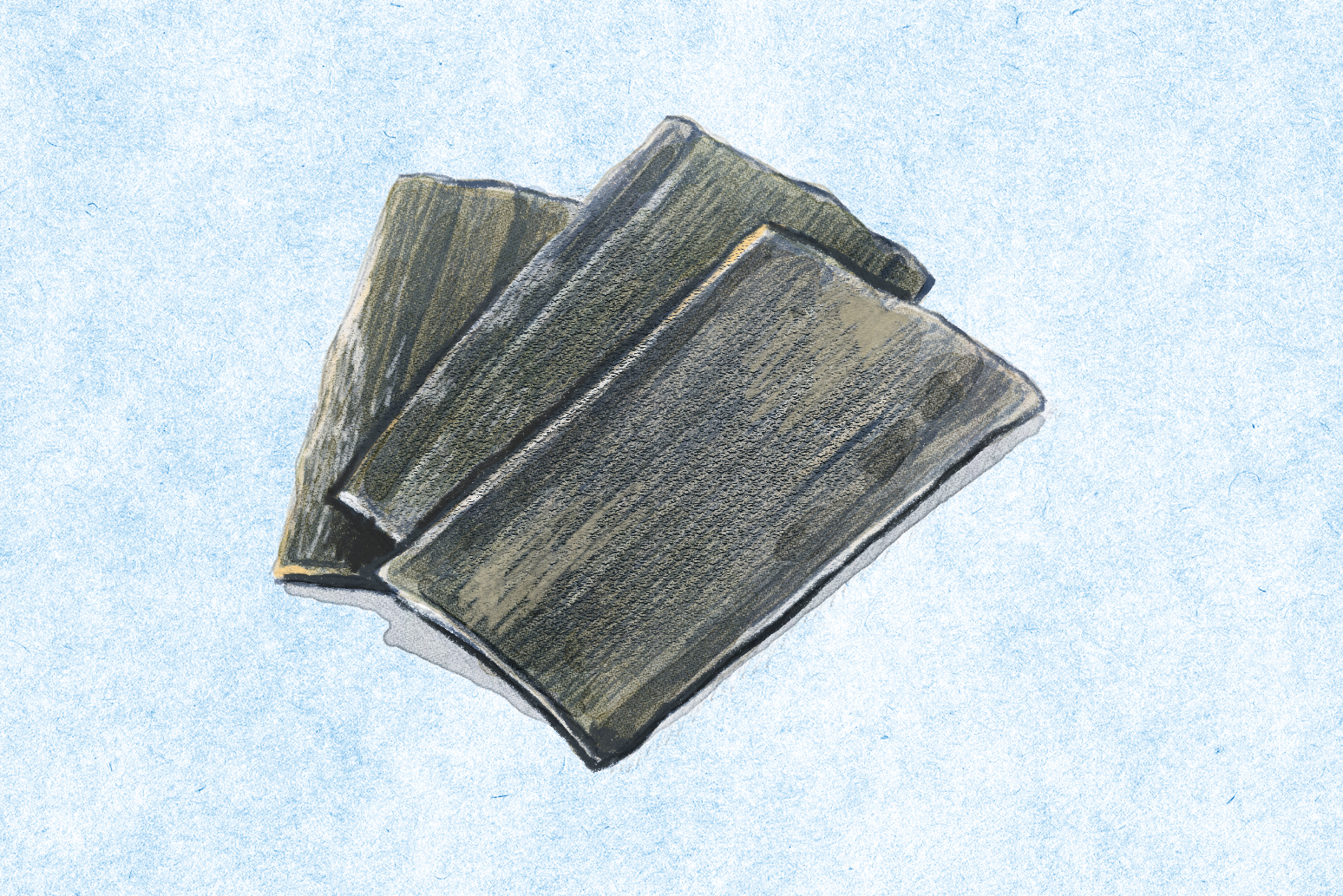

「清国(現在の中国)で、薬としてよく売れ、琉球王国内でも消費しました。一時、琉球船の積み荷の80%以上が昆布という記録があるくらい好まれて輸入されていました。現在でも沖縄料理に使われる代表的な食材です」

「琉球人はお茶好きです。さんぴん茶(ジャスミン茶)、ウーロン茶などの中国茶、熊本産の球磨茶などの日本茶が輸入されていました。薩摩に駐留する琉球役人が、『茶を好むのは、琉球の国癖である』とまで言い切っています」

「タバコは1492年にコロンブスがやってくるまで、アメリカ大陸だけの嗜好品でした。しかし、その100年後。地球の裏側にまで喫煙文化は伝わっており、琉球で客人にはタバコと茶を出すのが、おもてなしとされました」

「日本への輸出品でもありながら、自国でも活用していました。東南アジアの蘇芳は、日本や朝鮮国でよく売れました。琉球には中医学が伝わり、食べ物はすべて予防薬であるという、医食同源の考え方が根づきました」

「古琉球といわれる14世紀から16世紀にかけて、日本刀が中国や東南アジアでよく売れました。見た目もよく、切れ味抜群の日本刀は、大人気でした。鉄を産出しない琉球でしたが、琉球人は刀商人だと思われていた時期があります」

line

01|“東アジアのハブ”として栄えた海の王国・沖縄

02|広くアジアを結ぶ琉球船の“貿易ルート”

03|“寄港地”として栄えた久米島

04|貿易が生んだ多彩な琉球の“食文化”

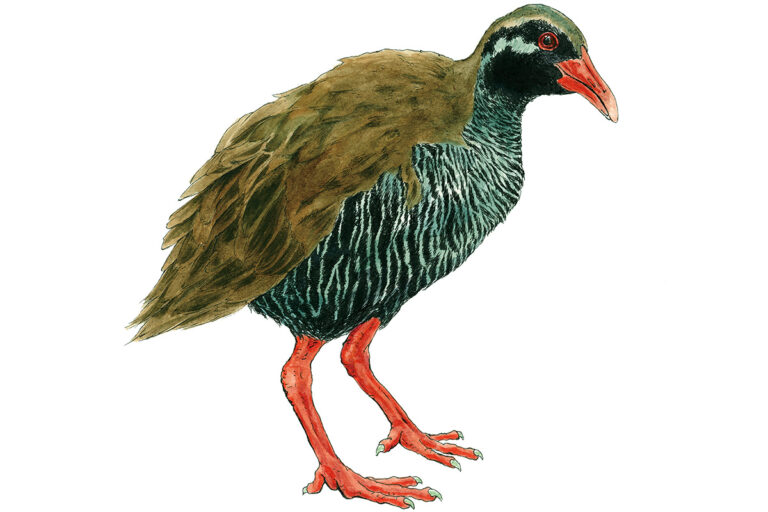

Text: Hitosa Kakazu illustration: Honoka Yoshimoto

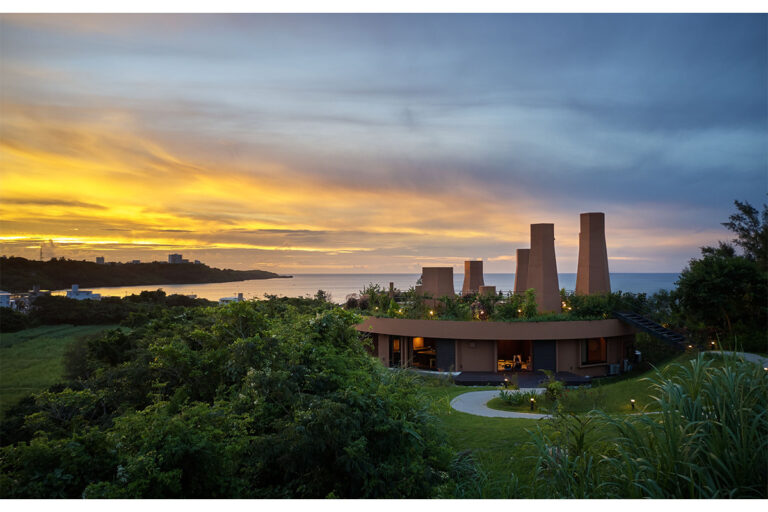

Discover Japan 2024年7月号「沖縄」