Mauvaise herbe / モヴェズ エルブ

沖縄の食の可能性を開拓する

小島圭史シェフの挑戦【後編】

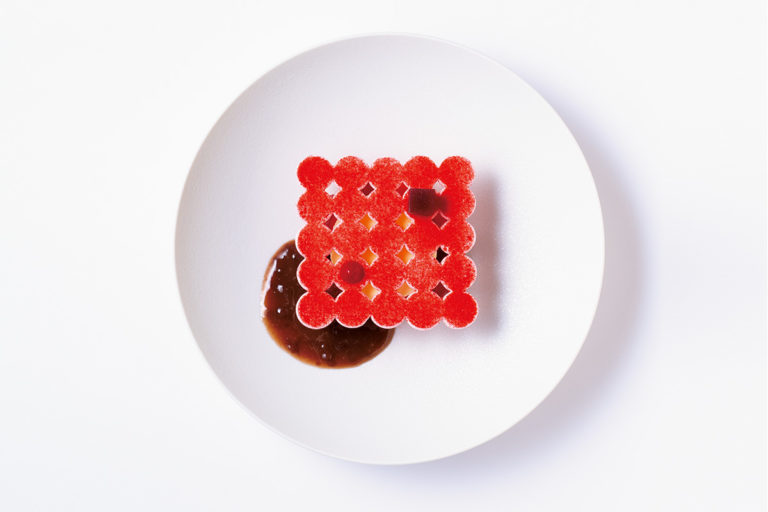

県外や海外にもファンが多い、フレンチの出張料理「名前のない料理店」。シェフの小島圭史さんは、2年前に立ち上げたレストラン「Mauvaise herbe(モヴェズ エルブ)」を拠点に素材を調理するという料理の枠を越えた、さまざまな取り組みを行っていた。資源とは?食材の価値とは?小島さんの想いをうかがった。

自然への畏敬。美味しい料理で

まっとうする「沖縄の食材」

修業時代にジビエの素晴らしさに触れた小島さんは、いつか沖縄でもジビエを使ってみたいと考えていた。

10年ほど前、北部の国頭村では、琉球猪が人里の田や畑を荒らす害獣として駆除対象になっていると聞き、駆除活動を行っている沖縄県猟友会を訪ねた。実は、沖縄には職業猟師はおらず、沖縄県猟友会もほぼボランティアで成り立っている。

「人間が山に分け入って環境を破壊し、食べる物がなくなった猪や鳥は仕方なく人里に下りてくるわけですから、害獣・害鳥といわれることも人間の都合でしかない。食害により駆除されるのならば、その行為を無駄にせずできるだけ美味しく調理したいと思いました。そして、美味しく食べるためには、仕留め方がとても重要です」

猟にはさまざまな方法がある。箱罠やくくり罠では、猪はおびえ暴れてしまうことがある。さらに絶命させるための「止め刺し」を速やかに行わなければ、血が身体をめぐり、肉に臭みが出てしまう。猟友会に所属している猟師・積博文さんは、獣道に餌付けをし、ストレスがない状態の猪のこめかみ付近を離れた場所から狙い、猟銃一発で仕留めることができる。絶命した猪は可能な限りその場で血や内臓を抜き、しかるべき処置を施して保存する。

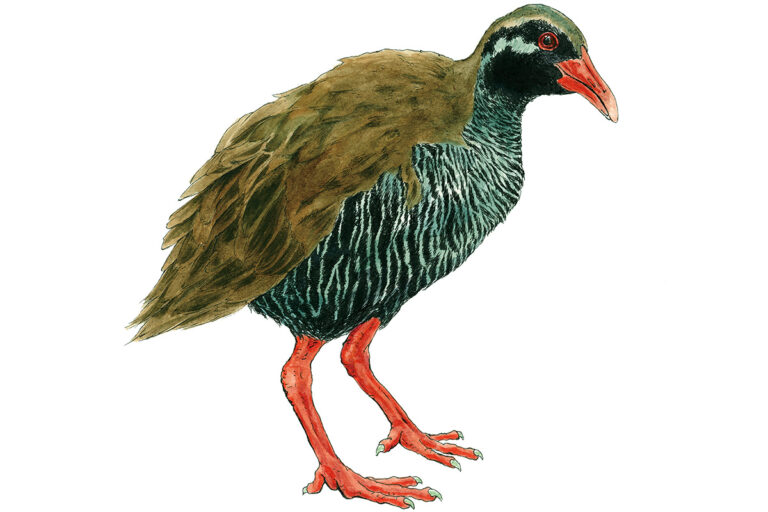

琉球猪以外にも、沖縄の固有種である琉球ハシブトガラスやシロガシラ、ヒヨドリなどの野鳥も有害鳥獣に指定されていて、7年ほど前から食材として譲り受けている。現在、小島さんは森に近い場所に加工施設をつくり、ジビエを精肉として扱うことができるように働きかけている。

また、畜産農家の根保操(ねほみさお)さんとの出会いをきっかけに、約5年前から経産牛(出産を経験した雌牛)も扱うようになった。沖縄は畜産業の繁殖が盛んで、素牛は全国の名だたるブランド牛となっている。一方、経産牛のほとんどは、廃棄または精肉をミンチや加工品にされ、県外に出荷されている。

根保さんは「沖縄の牛は評価されているのだから、経産牛の精肉も美味しいはず」と、6年前から再肥育に挑戦。再肥育とは経産牛を食肉にまで育て直すこと。専用の飼料を与えたっぷり運動をさせて無駄な脂肪をそぎ落とす。理想の大きさに仕上げるためには、大変な労力と金銭的な負担も大きい仕事だ。小島さんと根保さんは、再肥育した経産牛の熟成の、さらなる質の向上を図るため、研究に取り組んでいる。

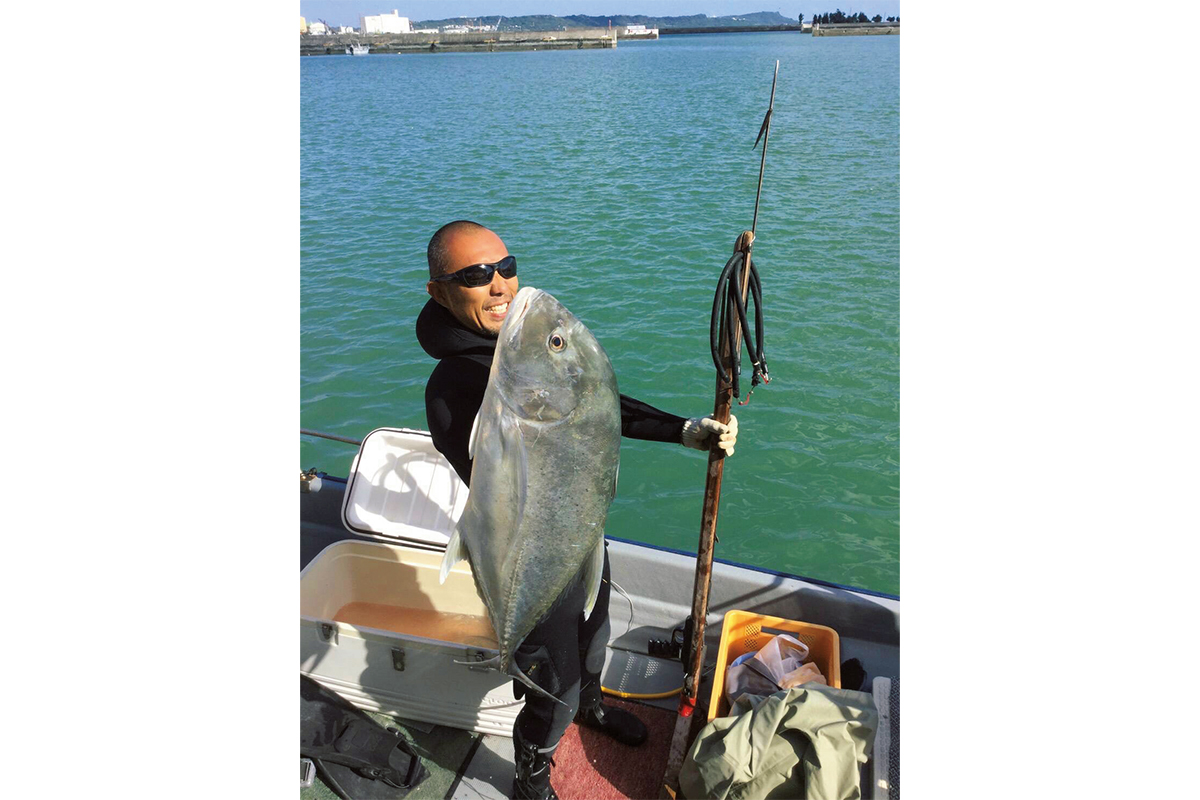

「魚については、いかに旨みが保たれているかを重視しています」と小島さん。絶大なる信頼を寄せているのが、漁師の柳田一平さんだ。小島さんが扱う魚はほぼすべて神経締めと適切な処理がされたもの。柳田さんとの出会いをきっかけに、二人で長年探求してきた成果だ。柳田さんは、現在は一人でマグロの一本釣り漁を行っていて、小島さんから依頼があれば潜水漁を行うというスタンス。またマグロ漁で揚がった未利用魚で、柳田さんが美味しいと思った魚は小島さんと共有。小島さんが扱う素材に加わることも。近年海の環境が大きく変わり、資源が枯渇してきている。少ない漁獲高ながら、より漁師の収入になるようなこととは何かを考えている。

沖縄の風土を醸し、料理に活かす「発酵」

小島さんはしばしば、料理人の功罪という言葉を使う。食材を追求するあまり、環境破壊や乱獲の一端を担い、素材のよし悪しにゆだね過ぎてきた罪。

沖縄の魚は一般的に美味しくない印象があるが、小島さんの手にかかるとそのイメージはがらりと変わる。県外の潮流にもまれた魚に比べ、沖縄は海水の温度が高く脂がのりにくい。また餌も異なるため水分が多いものがほとんどだが、魚の水分を正しく抜いて状態に合わせて調理することで、ふんわりと旨みをもった逸品になる。

このように素材にひと手間加えることを小島さんは“手立て”と呼ぶ。たとえば、肉の水分活性を下げて、微生物が適切に働く環境をつくることで、タンパク質を分解させアミノ酸を増やし旨みを向上させる、というように。

小島さんは、10年以上前から「発酵」や「寝かせ」を素材の可能性を引き出す手立ての一要素にしている。店内に白菜の酢が入った甕があった。冬に白菜を仕込んでろ過し、エキスを酢として料理に使うという。白菜を追加して発酵力が弱まったら、酢酸菌が存在するリンゴの皮などをプラスする。

(写真上段右から下段左へ)1)沖縄の古代米。島米酵母でパンをつくる。2)2年前に仕込んだスク(アイゴの稚魚)。分解が進み崩れはじめたので、オイル漬けにしたところ、かたちが残っている。3)五色海老のキモの塩辛は香りが強い。4)乳酸発酵中のアセロラ。5)3カ月目のチーズ。牛乳にレンネットを入れて乳清が出ている途中。6)あやはし牛の隣に添えた乳酸発酵中のビーツ。7)乳酸発酵で酵母が浮いてきたピタンガ。8)フトモモの発酵水

そして、手立てで使っているのが、南城市の古村其飯(こむらきはん)さんがつくった焼物。彼女が使う土は王朝時代に統合された壺屋の荒焼(あらやち)の土。荒焼は無釉の焼き締めで、当時は味噌や水、酒、豚肉の塩漬けなど、食品の保存には欠かせないものだった。低温焼成のため、呼吸する甕として大変優れており、古村さんはその特性を現代につないでいる。

漁師の柳田さんが、小島さんは道理を重んじる原理原則の人だと言っていた。店名のモヴェズ エルブには「王道からそれた悪い草」といったニュアンスがあるという。その言葉には、どう見せるかが重要視される時代に対し、本質を大切にする生き方が込められているのではないだろうか。

「Mauvaise herbe」 モヴェズ エルブ

完全予約制。予約・問い合わせはメールにて。

restaurant4sln@gmail.com

Instagram|@mauvaise_herbe_okinawa

text: Kiyomi Gon photo: Tsunetaka Shimabukuro

Discover Japan 2022年7月号「沖縄にときめく/約450年続いた琉球王国の秘密」