特別展「懐石の器 炉の季節」に学ぶ

食事に宿る日本人の美学

17世紀(1680年頃)オランダ〔あわび・ずいき・ささげ・木の芽〕撮影:越田悟全

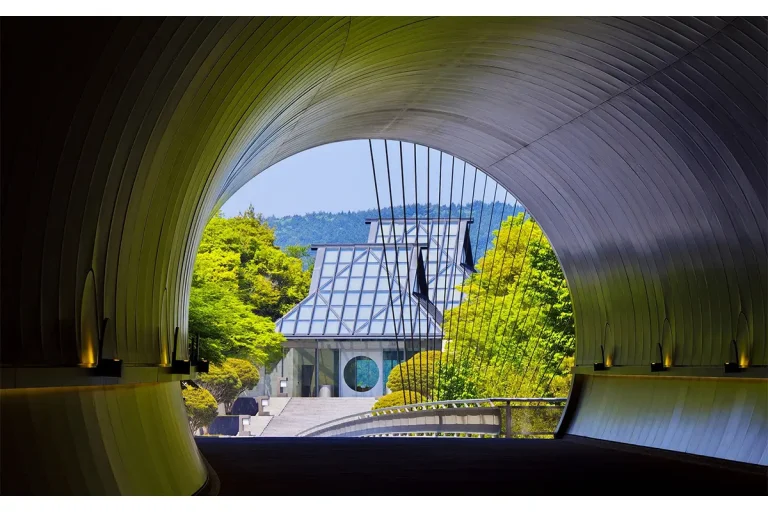

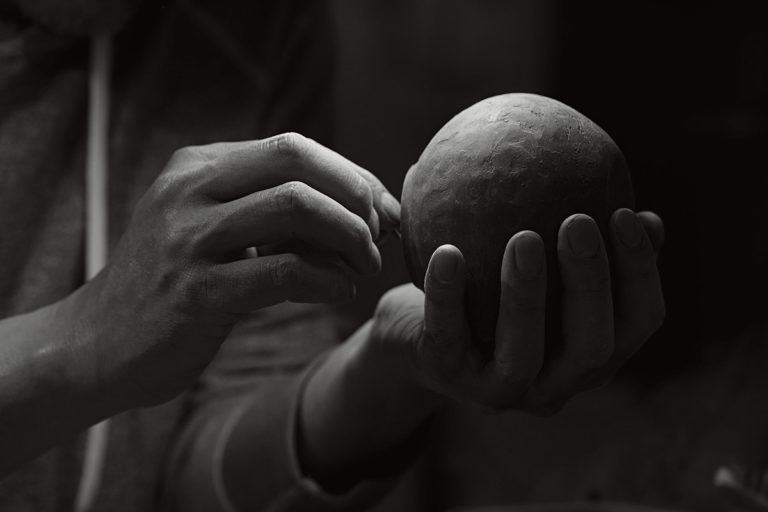

茶の湯でお茶を出す前に、空腹をしのぐために簡単な料理を出したことがはじまりといわれる懐石料理。出来たてを一品ずつ運ぶ、旬の地元食材を取り入れる、料理に合わせたうつわに盛りつけるなど懐石ならではの形式には、もてなしの心が詰まっている。滋賀県甲賀市のMIHO MUSEUMでは、特別展「懐石の器 炉の季節」を開催中。茶会で重宝された選りすぐりのうつわや茶道具を、懐石の流れに沿って鑑賞することで、日本人の感性が生み出した文化を体感したい。

朝鮮王朝時代 16世紀(春季のみ展示)

日本人の豊かな感性が

生み出してきた懐石のうつわ

桃山時代、茶の湯の成立と共に現れた「懐石」は、お茶をおいしく頂くための簡素な料理の呼び名。懐石とは“ふところの石”と書くように、禅僧が坐禅を組む際、石を温めて懐に抱き、一時の空腹をおさえたという伝承から生まれた言葉だ。

懐石は権力者が競うように追求した豪華な宴会料理とは真っ向から対立する考えのもので、心のこもった、おいしくて実のある新しい料理の形だった。

江戸時代 17世紀 伝来:徳川家康-大久保藤五郎 益田鈍翁旧蔵(春季のみ展示)

江戸時代 18世紀 乾山窯

懐石には、いくつかの特徴が挙げられる。お客様が料理を一番おいしく召し上がれるよう、出来立てを一品ずつ運ぶこと、亭主自ら給仕し楽しく主客交流すること、遠くの珍しい食材に重きを置かず身近な旬の食材を客の好みに合わせ工夫すること、最後まで頂いてもお腹に丁度よい量であること、さらに、料理にふさわしいうつわを楽しむことなど。千利休が始めたこの形式は、江戸時代中期頃にいっそう整い、今日の懐石となった。

桃山-江戸時代 16-17世紀 〔ごま豆腐・素麺瓜・わらび・木の芽〕撮影:越田悟全(春季のみ展示)

桃山-江戸時代 16-17世紀 備前窯 〔すずき・すだち〕撮影:越田悟全

本展ではMIHO MUSEUM所蔵の懐石のうつわから選りすぐった名品を展示。江戸時代の近衞家当主であり、貴族として最高の茶人でもあった近衞予楽院の茶会記をもとに、当時の茶会で乾山や和ガラスのうつわがどのように使われていたかも知ることができる。最後の展示室では、MIHO MUSEUM所蔵の大井戸茶碗「小一文字」(益田鈍翁・松永耳庵旧蔵)を初出品。光悦や乾山の名碗と共に、茶道具の取り合わせも楽しめる。

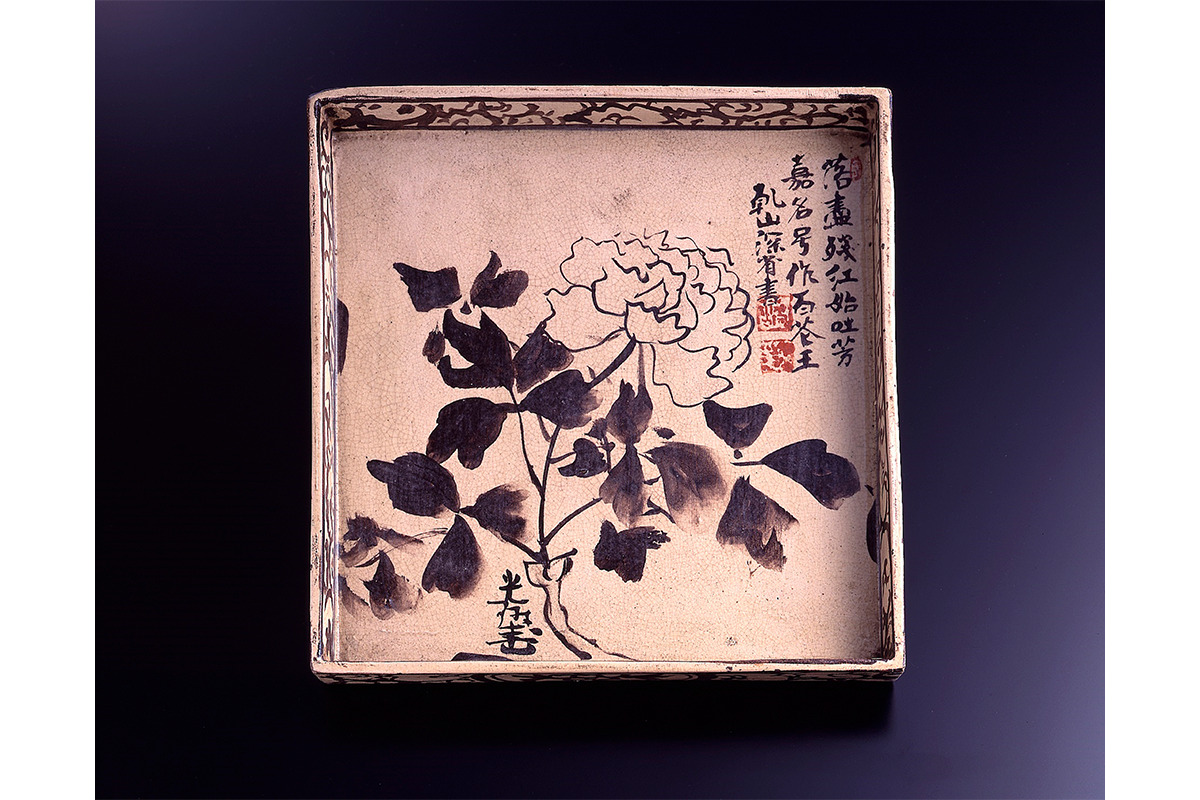

光琳画 江戸時代 18世紀 乾山窯

江戸時代後期-明治時代初期 19世紀 ガラス

本阿弥光悦作 江戸時代 17世紀

懐石の器 炉の季節

会期|3月19(土)~6月5日(日)

会場|MIHO MUSEUM

住所|滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷300

時間|10:00~16:00

※入館は閉館の1時間前まで

休館日|月曜(3月21日は開館)、3月22日

料金|一般1300円、大高生1000円、中学生以下無料

※事前予約制

Tel|0748-82-3411

www.miho.jp