進化を続ける海藻文化を再発見!

《シーベジタブル》が目指す、海藻の未来とは?

前編|次代を切り開くポテンシャルを秘める海藻

海の生態系が変化し、危機にさらされている海藻食文化を次世代につなげるシーベジタブルの挑戦は、世界の食シーンに未知のインパクトをもたらしている。シーベジタブルが目指す、海藻の未来とは?

次代を切り開く、海藻のポテンシャル!

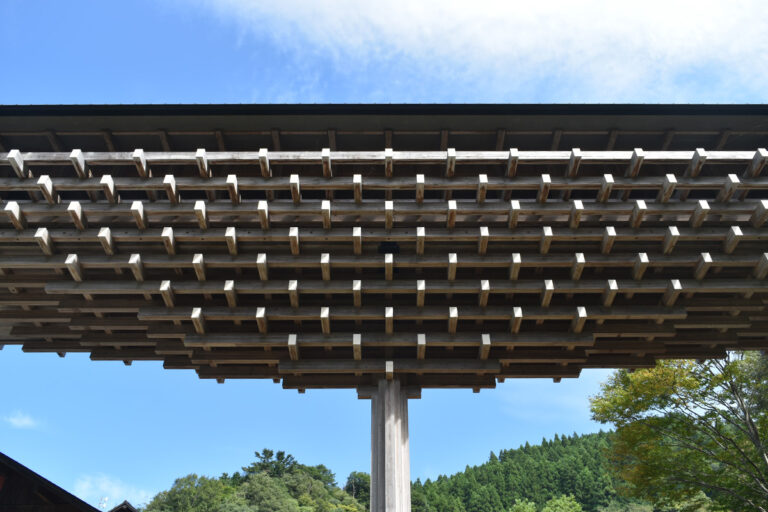

日本における海藻の食文化の歴史は古く、平安時代には定番料理の礎ができたと伝わる。現代の食卓にも欠かせない食材である海藻が生い茂る天然の「藻場」は、生物多様性の維持、水質の浄化、さらに二酸化炭素の吸収や炭素の固定など、実は海洋生態系の要としてさまざまな役割を担う。

「持続可能な社会につながる海藻の食文化がいま、日本で途絶えつつあります」と警鐘を鳴らすのは、海藻のベンチャー企業、シーベジタブル共同代表・友廣裕一さん。

「最大の原因は、海藻を食べるウニやアイゴなどの藻食生物による食害。温暖化による海水温の上昇で、冬の海藻が芽生える時期にも海藻を食べる生物が活発に動き、芽生えた瞬間に食べ尽くしてしまう。さらに護岸工事に伴う水質の低下なども影響し、藻場が消失する『磯焼け』が進行。1年間で藻場が約6000ha減少するという深刻な社会課題になっています」

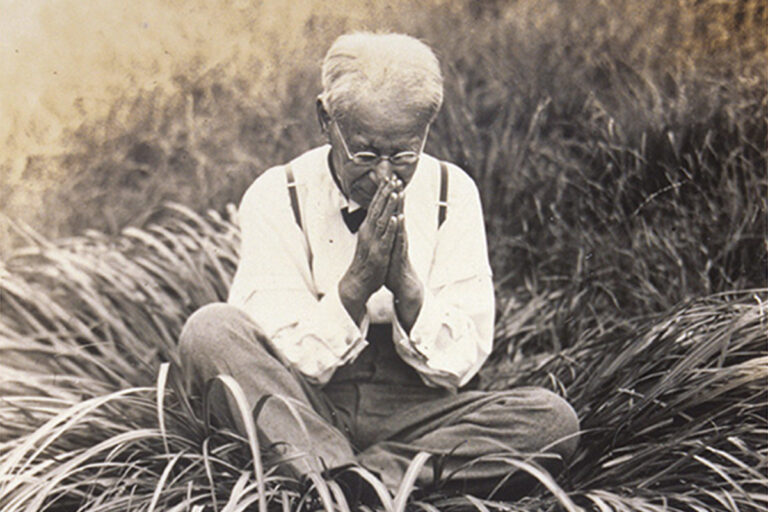

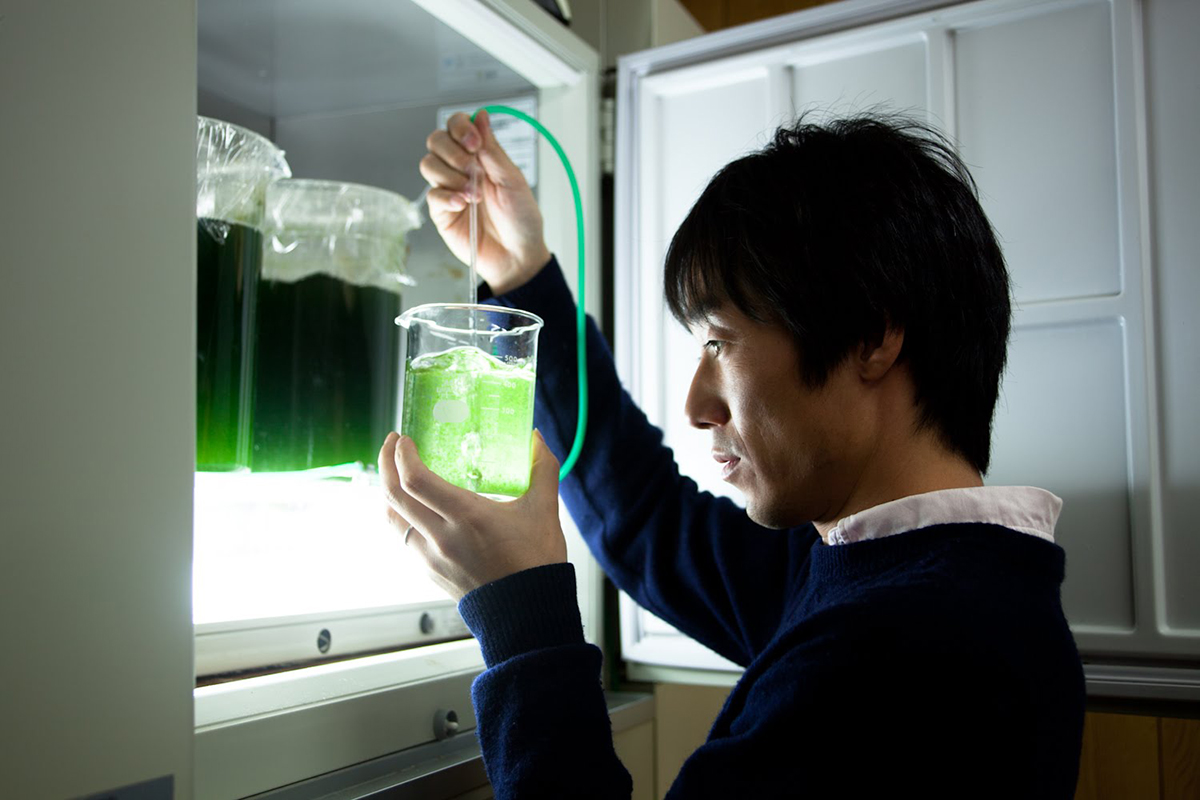

大学卒業後、農山漁村をめぐり、2016年にシーベジタブルを設立。地下海水を用いた青のりの陸上栽培を世界初実現するなど、新たな海藻食文化の創造と生態系回復を目指す

それに加えて、調理法はステレオタイプなままで、注目されることがほとんどなかったと続ける。

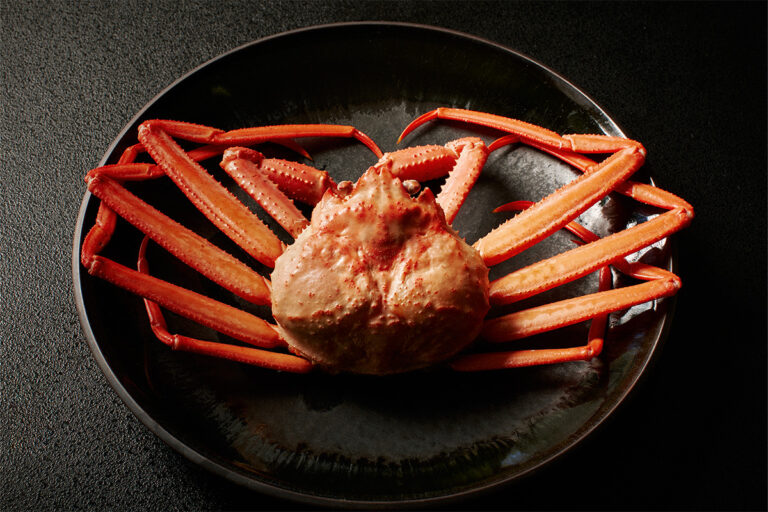

「日本に存在する海藻は約1500種類といわれますが一般的に食べられているのは10種類程度。各地方で消費されている稀少種を含めても100種類ほどで、ほとんどが未活用です。それでも日本は海藻食のトップランナーなのですが、食材の研究や料理技術が進化する中で、海藻だけが食べ方や保存法が進化せず、直近28年間で消費量が半減しているのが現状です」

海藻は栄養価が高く、低脂肪かつたんぱく質や食物繊維、ミネラル、ビタミンが豊富なことは知られている。一方、世界では食品用途以外にも、バイオスティミュラント(農業資材)、動物飼料、栄養補助食品、代替タンパク質、バイオプラスチックといった新市場で、海藻の新たな活躍が注目され、重点産業として予算を投入。海藻関連のベンチャー企業が続々と誕生し、グローバル市場での海藻の生産量は2023年までの約20年間で3倍に増えた。

シーベジタブルが切り開いた取り組みとは?

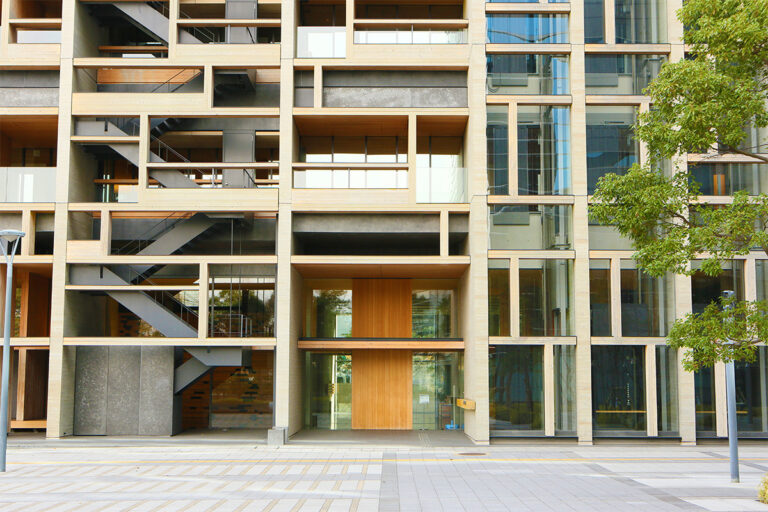

伝統的な食材でありながら、次代を切り開くポテンシャルを秘める海藻――。その食文化を守りながら新たな海藻食文化を創造するために、友廣さんは2016年にシーベジタブルを設立。

大学時代から海藻の増養殖に関する研究活動を行った後、共同代表としてシーベジタブルを創業。海藻の種苗培養から、陸上・海面での栽培方法の確立まで、研究生産を統括する

共同代表として志をともにするのは、幼少の頃から海に潜り、高知大学在学中から海藻の養殖事業をはじめ、海藻の研究者として種苗生産を専門とする蜂谷潤さん。そして、数多くの新種の海藻を発見してきた海藻のエキスパート、海藻研究所所長・新井章吾さんといった各部門のスペシャリストが集結した。

主な事業は、海藻の種苗生産を可能にするための基礎研究からはじめ、「陸上栽培」や「海面栽培」といった、持続可能な循環型の海藻栽培と、その先の食文化をつくるための料理開発だ。

line

既成概念を覆す海藻料理

すじ青のりとカカオのコラボレーション!「サロン・デュ・ショコラ2023」に提供した「すじ青のりチョコレートケーキ」

新たな海藻の食体験

≫次の記事を読む

text: Ryosuke Fujitani

2025年6月号「人生100年時代、食を考える。」