金継ぎのやり方を教わってきました!

充足したおうち時間を求め、大人な趣味としてブーム到来の兆しを見せている金継ぎ。 “おおらか金継ぎ”を提唱する堀道広さんに、肩ひじ張らない楽しみ方をうかがいました。

講師|堀 道広さん

漆屋で職人として働きながら、2003年に漫画家デビュー。「うるし漫画家」の肩書きをもつ異才。自宅兼工房の「多摩金継ぎ部」を筆頭に、ワークショップを開催中 http://michihiro.holy.jp/kintsugibu.htm

生徒|編集部 香織

どこから手を出せばよいか見当もつかない初心者代表。堀さんに基本中の基本から教えてもらうべく、ゴールドコーデで金継ぎキット片手に、いざ工房へ!

金継ぎって?

欠けや割れが生じた陶磁器を漆で繕う伝統技法。茶の湯文化とともに花開いたとされる。壊れた陶磁器の修復にとどまらず、繕いも含め趣として鑑賞されるなど、芸術的側面も高い。金粉仕上げのみならず、銀や真鍮なども用いられる。

※漆に触れると“漆かぶれ”と呼ばれるアレルギー性接触皮膚炎を起こすこともあるためご注意ください。作業中は露出の少ない服装がおすすめです

いまの時代にふさわしい、うつわの愉しみ方

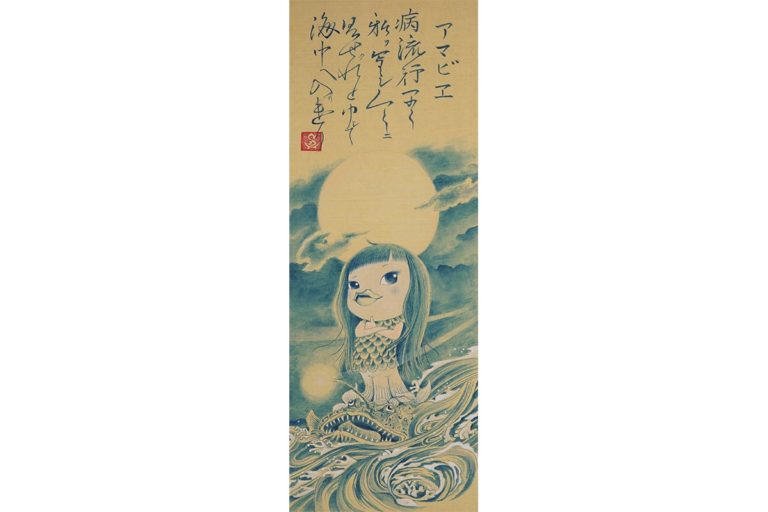

国内外より高い関心が寄せられる、日本古来の伝統技法・金継ぎ。もとは権力者や知識人をはじめとした、茶の湯に熱心な“数奇者”愛好のハイカルチャー。だが、モノを長く大切に使うといったサステイナブル消費へと変化する時流も相まってか、近年は気軽な習い事としても広がりを見せている。

そんな中、バラエティショップやネットで手軽に購入できる“金継ぎキット”を発見。必要な道具が一式揃った初心者向けキットだが、いくら敷居が低くなったとはいえ、そこは職人の世界。独学で挑戦できるものだろうか──。

そこで今回キット片手に向かったのは、小誌イラストでもお世話になっている、うるし漫画家・堀道広さんの自宅兼工房。物腰柔らかな堀さんの人柄は、“ありのままを受け入れる”といった金継ぎに通ずる茶道精神を体現するかのよう。伝統的かつ安価な金継ぎをモットーとしている堀さんは、初心者向け講師として申し分なし。地下に設けられた工房「多摩金継ぎ部」にて、編集部員の香織が金継ぎのいろはを一から教わった。

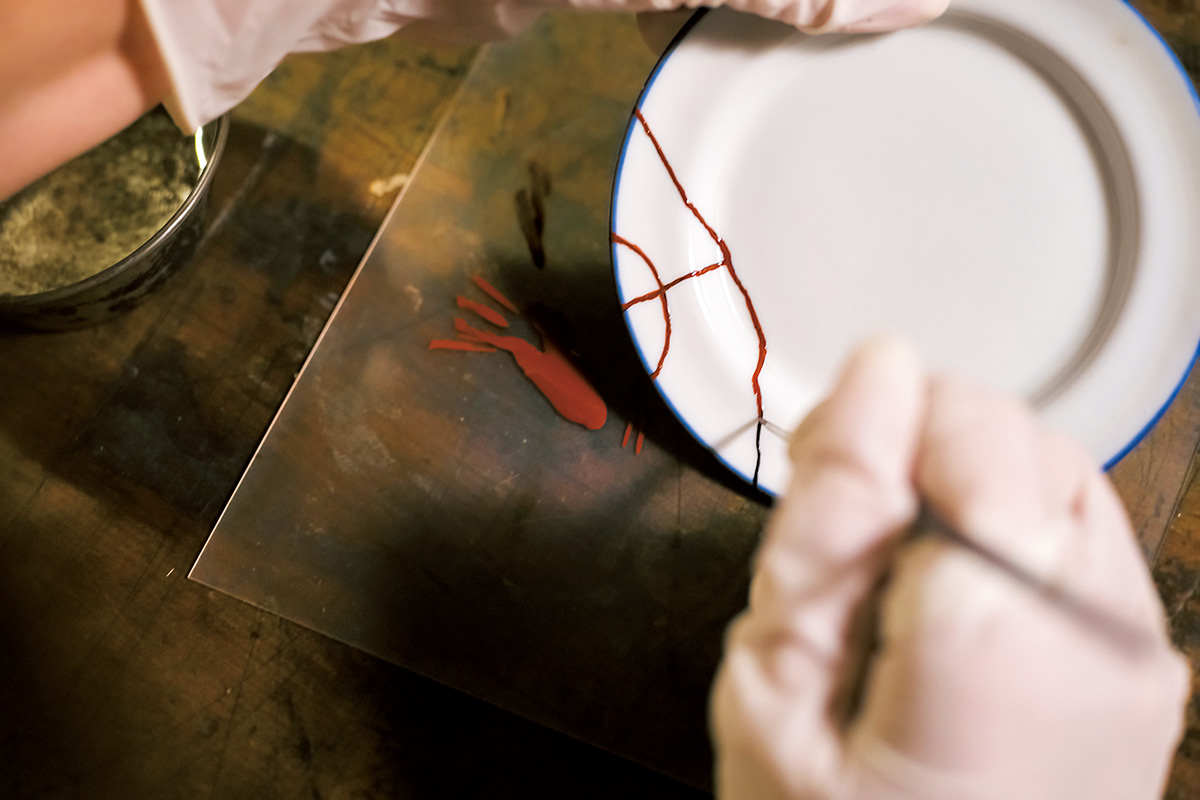

「金継ぎといえば純金と思いがちですが、初心者は往々にして失敗することも。最初は手頃な銀や真鍮の粉で試してみるのもいいですよ」と、堀さん。手取り足取り教わったとて、形状や破損具合により、塗りの量も削りの力加減も変わるところが金継ぎの奥深さだ。

キットで楽しむおうち金継ぎと、職人が行う本格金継ぎ。両者の工程に差異はないが、「道具が仕事をしてくれる」と話す堀さんいわく、キットの道具だけでなく手に馴染む道具を自身で用意することで、より精度は高まるという。伝統的な技法を踏襲しながらも、マスキングテープなど便利な道具を積極的に取り入れる堀さんの姿勢は、おうちではじめるにはちょうどいい塩梅。完成度は手のかけ具合に比例するため、納得いくまで向き合ってみてはいかがだろうか。

堀さん流金継ぎの流れ

キット一式で「割れ」、「欠け」、「ほつれ」といった本格的な金継ぎ同様の繕いを楽しめるが、中には今回の割れの修復では登場しないものも。そこで必要な道具のみを選別してもらいつつ、マスキングテープや黒画用紙といった堀さん流の金継ぎアイテムも追加した

今回はふたつ以上に割れたうつわの修復技法を学ぶことに。初心者に最適な小さな平皿で、いざ金継ぎに初挑戦。

薙刀状のデザインナイフや丸めた紙やすりは、堀さん仕様のお手製品。削りと研ぎの作業を繰り返す金継ぎでは、自分の手に合う道具も揃えておきたい

工程1

工程2

工程3

※上記の3工程を納得いくまで繰り返す。目安は2〜3回

工程4

金粉をまいた上からもう一度筆で漆を塗り、ティッシュでよく拭き取る工程を「粉固め」と呼ぶ。98%ほど拭き取ってしまうが、残り2%が染み渡ることで強度が高まるので、仕上げの作業として丁寧に進めたい

工程5

text: Natsu Arai photo: Kenji Okazaki

Discover Japan 2020年12月 特集「うつわ作家50」

≫『Discover Japan Online Shop』

有名ギャラリーが注目するうつわ作家の作品が購入できます