《Cul de Sac-JAPON》

青森ヒバのある暮らし

デザインの力で青森の”木”の魅力を発信|前編

青森県の県木である「青森ヒバ」。その魅力を広めたいと立ち上がったブランドが注目されている。彼らがつくるプロダクトには、日本の山を元気にするヒントがある。前編では、ブランド立ち上げの背景について「Cul de Sac-JAPON(カルデサック-ジャポン)」の村口実姉子さんに聞いた。

青森ヒバの寿命はおよそ800〜1000年。

本州の最北で、ゆっくり育つ

日本特有の針葉樹高木で、とりわけ青森県の下北半島に群生する青森ヒバ。その天然林は、秋田杉、木曽ヒノキと並ぶ日本三大美林のひとつとされる。和の香木といわれるほど独特の香りがあり、抗菌力が高く水に濡れても腐りにくいため、神社仏閣にも使われる木材だ。近年は「ヒノキチオール」という成分を含み、それが抗菌、防虫、消臭、リラックス効果が高いということが化学的に証明された。この成分が含まれる木は世界でもまれだという。

青森ヒバは、冬の厳しい寒さに耐えてゆっくりと育ち、800〜1000年も生きる。建材用に切り出されるのは直径60㎝前後のもので、樹齢200〜250年ほど。

「このスツールに使った木は、江戸時代に自生したものです」と「Cul de Sac-JAPON」(カルデサック-ジャポン)の村口実姉子さん。「年輪を見れば、日陰でじっと耐えていた時期、近くの大木が切られてぐんと成長した時期など、その木が置かれた環境が想像できます」。人間の一生を遥かに超える「木の時間」と、世代をまたいで森を守り、林業を支えてきた人たちの思いまで伝わるようだ。

下北半島の風間浦村で生まれ育った村口さん。実家は祖父の代から製材所を営み、跡を継いだ父が青森ヒバだけを扱うようになった。村口さんは東京に出てファッションの道に進み、自身のブランドとショップを手掛ける中で、いつしか青森ヒバをデザインしてみようと思うように。2015年の春、展示会で配るノベルティーとして青森ヒバチップを詰めたサシェをつくったのがそのはじまりだ。

「お客さんに、いい香りのヒノキですね、と言われて驚きました。東京では青森ヒバがほとんど知られていない。日本三大美林のひとつなのに、です」

まずは青森ヒバのことを知ってもらいたいと、青森ヒバを使ったプロダクトを展開するブランドを立ち上げたのが2015年のこと。「青森ヒバだからつくる」ものであり、その先に、国産木材に携わる人たちの未来が明るくなればという思いがあった。

「いま、日本の山には木があふれているのに、外国から安い木材が入ってくるため建材として使われず、適切な管理もされていない山があります。青森ヒバは計画的に伐採していますが、この先、青森ヒバを知らない人が増えて使われなくなったら、青森ヒバにかかわる人たちは仕事を失うかもしれない。私にできることは、デザインを加えて見せ方を変えることで、青森ヒバを知らない都心の人に興味をもってもらうことだと思いました」

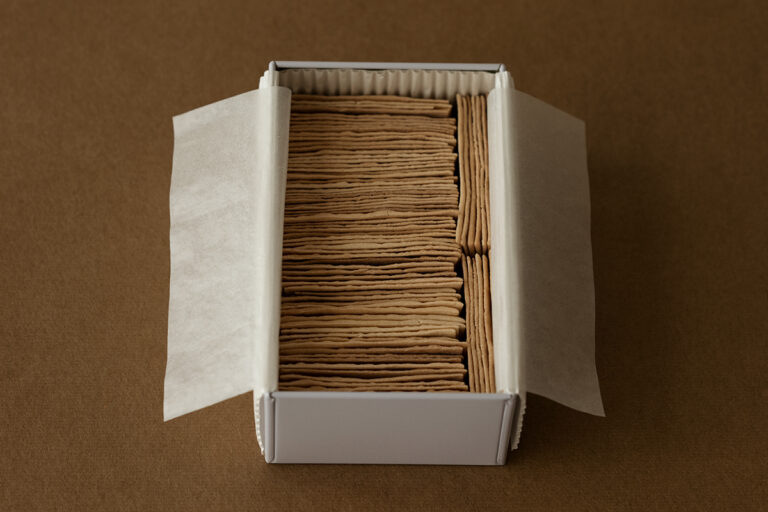

ブランドイメージに合わせ、実家でもともとつくっていたプロダクトも一からデザインした。ヒバ精油を使った化粧品やルームフレグランスなども展開。ラベルにはヒノキチオールの構造式をモチーフにしたロゴをあしらい、箱には商品名を箔押しで入れた。

「どう使えばいいかわからないという声も多いので、青森ヒバの特性から説明します。自然のものですから、力強くも優しい香り、天然の抗菌作用といったメリットがある一方で、ヒビが入る、油が染み出るといったデメリットもあります。それを理解した上で使ってもらえるとうれしいですね」

青森から遠く離れた東京の店で、日本各地のセレクトショップで、そして海外で、思いがけず青森ヒバに出合うことがある。青森の風土が育んだ木が、デザインの力を借りて、唯一無二の存在として新たな輝きをみせる。

読了ライン

text: Yukie Masumoto photo: Kenta Yoshizawa

Discover Japan 2023年9月号「木と生きる」