横倉山で見られる植物たち

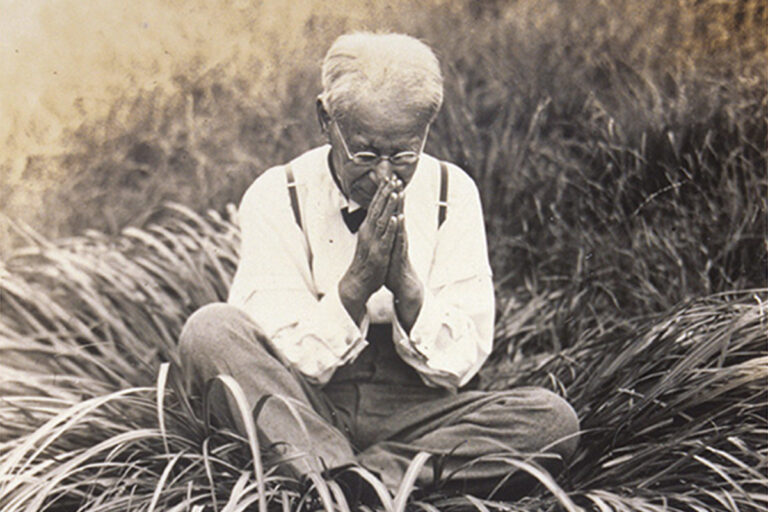

植物分類学者・牧野富太郎が愛した

高知・横倉山を遊ぶ②

自らを「草木の精」と表現したほど、生涯を懸けて植物の研究に打ち込んだ牧野富太郎。その“庭”ともいえる横倉山で、博士のフィールドワークを追体験しよう。

牧野博士が発見した新種も!

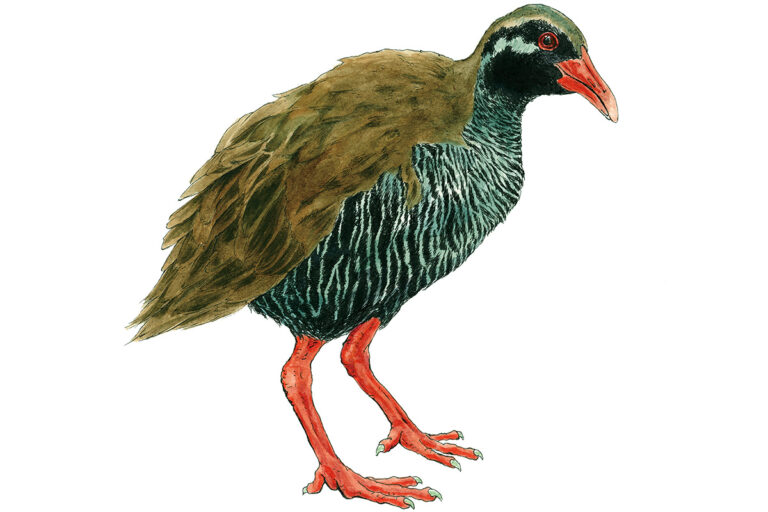

横倉山で見られる植物

1887年に牧野博士が採集。宮中の貴婦人・上臈(ジョウロウ)にたとえて命名。博士お気に入りの植物のひとつ。いまは絶滅寸前

“世の中に、雑草という草はない”、と植物を愛した牧野博士。横倉山に自生する植物は、約1300種類。これは高知県内で確認される植物の、実に3分の1強。文字通り“植物の宝庫”といえる。

腐葉土に生える小さなラン。花弁の色や風合いをコオロギの羽に見立て、牧野博士が和名をつけた。花期は9月上旬だが咲かない年も

所谷さんがふと歩みを止めて指差す。「ほら、牧野さんが新種として名づけたコオロギランがあそこに」。また別の場所では、「コミヤマスミレ、きれいでしょう。これも牧野さんの命名ですよ」。自分も小さな花を見つけるのが好きで、とほほ笑む所谷さん。教えられなければまずわからないほどひっそりと、しかし生命力に満ちた草花。『らんまん』で、植物へのまなざしについて語られる「誰にも気づかれてないけど、そこにいる子、生きている子」という言葉が鮮やかによみがえる。山歩きでは前方や上方に視線がいきがちだが、ここではぜひ登山道沿いの足元にも注目を。博士の気持ちで、植物に“あいさつ”してみたい。

クロウメモドキ科の落葉樹。横倉宮のそばで発見・採集され、山にちなんだ和名がつけられた。6月上旬に黄色い小さな花を咲かせる

山頂には、安徳天皇を祀った横倉宮の本殿が鎮座する。そのかたわらにあるヨコグラノキも、博士が発見・命名した植物。しかも、発見にあたって標本を採集した基準木そのものなのだ。貴重な名木との対面は、山頂到達の喜びをいっそう高めてくれる。

読了ライン

スミレ科の多年草。登山道沿いに自生するが、高さ2〜3㎝と小ぶりで見落としやすい。5月下旬、白く可憐な花が横向きに開く

1892年に牧野博士が新種として命名発表。茎は細く、10月に白い花を咲かせる

リンドウより小型で、葉の縁に波状のしわが見られるのが特徴。内側に緑の細点がある青紫色の花は、10月下旬頃に見頃を迎える

ユリ科の多年草。越知町の織田千齢が採集した標本を牧野博士が新種として学会に発表。ツクバネは羽根つきの羽根から。花期5月上旬

ミズキ科の落葉低木。5月頃葉の中央に咲く小花を、筏の船頭に見立てて名づけられた。実も葉の上につける、独特の生態が興味深い

ふたつに分かれた葉先が特徴的な植物。球状のつぼみから開く花は白梅を連想させ、「銀梅草」の和名がついた。6〜7月に咲く

「越知町立 横倉山自然の森博物館」

≫次の記事を読む

1|高知・横倉山は幻想的で神秘的なロマンに包まれていた

2|横倉山で見られる植物たち

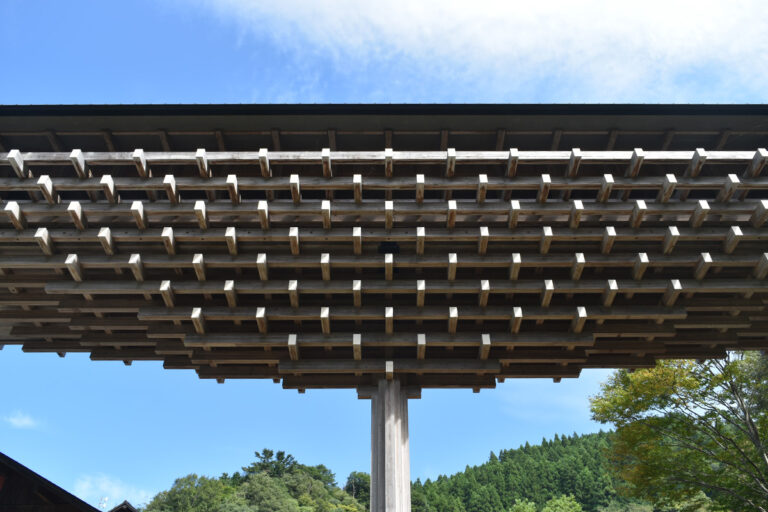

3|安藤忠雄建築「越知町立 横倉山自然の森博物館」

4|山の恵み、清流・仁淀川と土佐和紙の魅力を知る

5|高知・横倉山エリアの旅案内

text: Aya Honjo photo: Sadaho Naito

Discover Japan 2023年9月号「木と生きる」