贈答に欠かせない2つの要素

「包む」編

|贈り方の基本

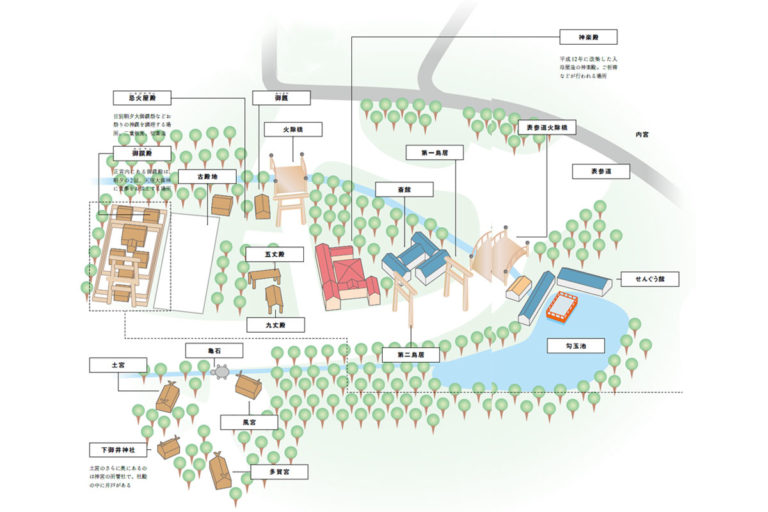

単なる物と物のやりとりではなく“こころ”を“かたち”にして表すのが、ニッポンにおける贈り物。神饌(しんせん)が起源とされる「贈答」の精神性、そして今日に役立つ美しい贈り方を、小笠原流礼法の宗家に聞きました。今回は、贈答に欠かせない要素である「包む」意味と、その種類についてご紹介します。

小笠原流礼法とは?

鎌倉、室町幕府の公式礼法の礎をつくり、将軍家以外にはその神髄を明かすことを禁じられた「一子相伝」を旨とした礼法。江戸時代以降、町方の求めにより一般にも広がり、現在は「こころ」に重点を置く礼法の普及活動に尽力する。

教えてくれた人

小笠原 敬承斎(おがさわら・けいしょうさい)

東京都生まれ。小笠原忠統前宗家(小笠原惣領家32世)の実姉・小笠原日映門跡の真孫。聖心女子専門学校卒業。英国留学の後、副宗家を経て、平成8年に小笠原流礼法宗家に就任。礼法の普及のため、各地で指導・講演、執筆活動を行っている

https://www.ogasawararyu-reihou.com

たたみ、折り、包み、結ぶ

美しい文化は贈答の要素

贈答に欠かせないふたつの要素が「包む」と「結ぶ」だ。小笠原さんは「日本における贈答のこころ遣いほど、こまやかな配慮をする国はないと思います」と言う。

昔は贈り主が白い紙で包んだ贈答品。古来より紙は貴重だったため、公卿たちは手紙のやりとりの際に、その“白さ”を競うほど、白色には特別な意味があった。「白く清らかな紙で包むのは、贈り手の身の穢れを清めるとともに、外界の悪疫から贈り物を離す意味も込められています」。

また、紙を折ることから、かつてはその包みを「折紙」と呼び、品物によってかたちを変えて折ることから「折形」と呼ぶようになった。現代に残る「折形」にはさまざまな意味が込められている。

もうひとつの「結ぶ」は、自分自身を正し、先方を敬い、奉仕するこころを表すものと解釈されている。水引だけでなく、ひも結びや巻物、帯に至るまで、日本文化には多様な結びが生活の中に息づいている。

「結び目をしっかりとつくることで、そこに魂=気持ちを込めているのです」。

清らかな中身の証明である

「折形」

清浄を表す真っ白な紙で品物を包む「折形」。なぜ“折る”のか。折形の歴史や500以上もあるというかたちの意味など、“包むこと”について再認識したい。

折形を通して

“こころ”を吹き込む

古くは「折紙」と呼ばれた「折形」は、古代においては神の宿る依代や、穢れを託すとして用いられた。これに中国から伝わった陰陽道の思想や日本独自の美意識が加わることで、贈答儀礼に用いる「折形」として発展したといわれる。

「一つひとつ丁寧に“折る”という行為には、出来上がりに美しい線を描くだけでなく、贈答に際して見えない過程の中に“こころ”を込める意味があります」と小笠原さん。

小笠原流は、室町時代にはすでに40種類以上の折形を完成させ、贈答に必要不可欠な要素として礼法の体系に組み、定着させた。

江戸時代の中期になると、礼法が一般にも広まるのとともに、折形も生活の中に普及した。また、和紙の生産技術の発達や印刷技術の進歩によって、折形の説明書が出版されたこともあり、江戸時代の末期にはさまざまな流儀の折形が500種以上もあったという。

折形を上手に折るための方法はあるのだろうか。

「かたちができるようになってもこころが足りないと意味がありません。完成形を目指すのではなく、個性を出すゆとりが必要です。礼法はこころとかたちがひとつになって成り立つのですから」。

その数なんと500以上!

シチュエーションにあわせて使い分けたい折紙

折形に用いるさまざまな和紙

檀紙 [だんし]

厚手で白く、縮緬(ちりめん)のようなシボのある紙

糊入れ [のりいれ]

半紙よりもひと回り大きく、少し厚手のケバがある紙

奉書紙 [ほうしょし]

折形に最も広く使用される紙で、紅と白がある

懐紙 [かいし]

多様な用途があるが、大きさは糊入れの約4分の1

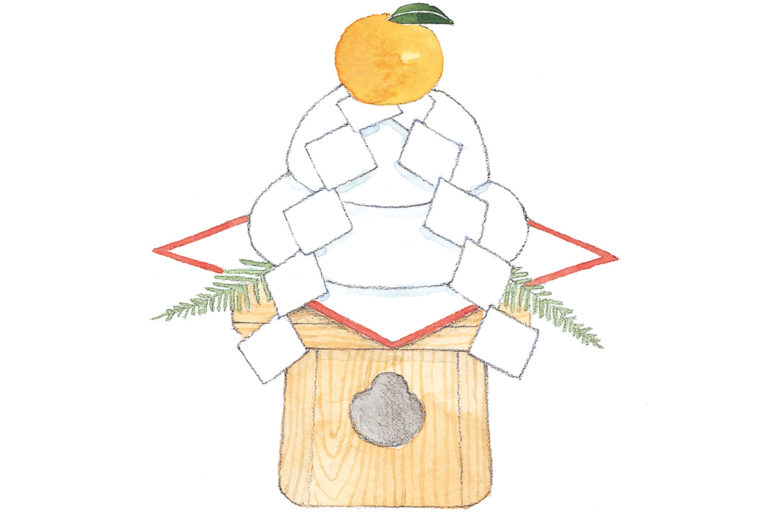

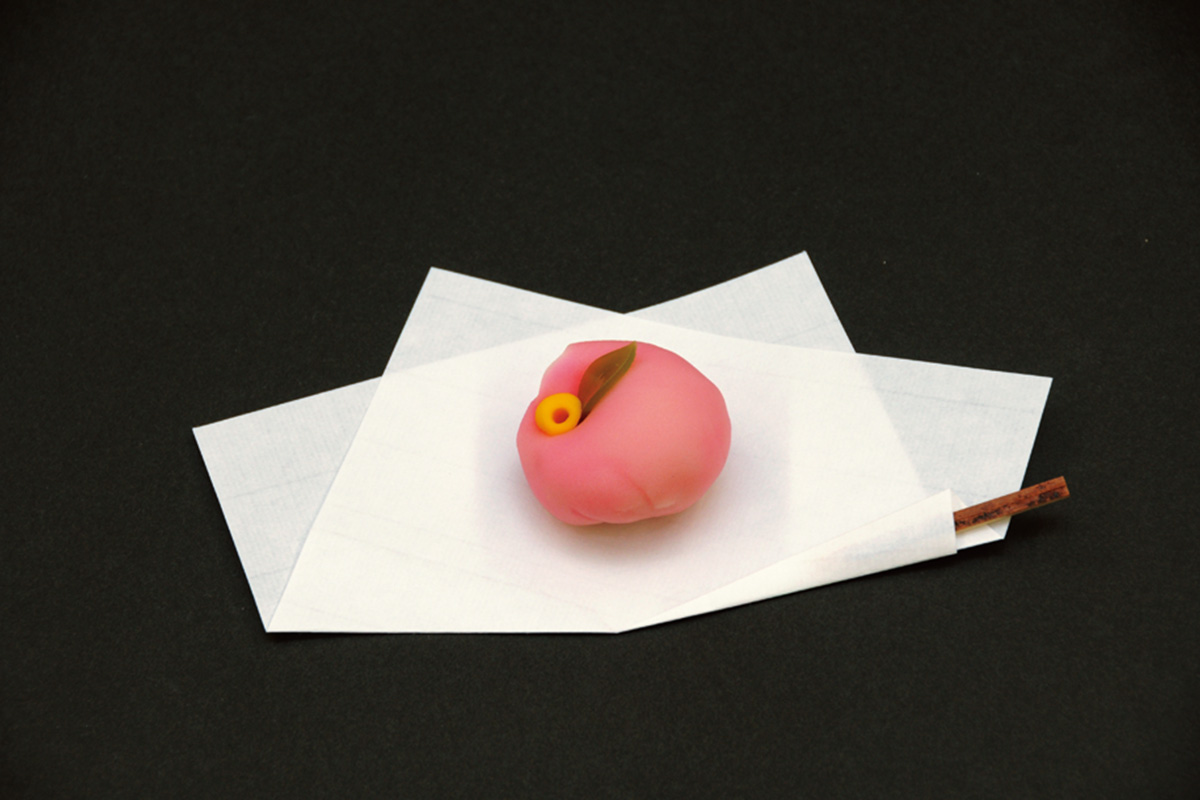

神に供える供物は、そのものが清浄であることを表すために、白い紙や常盤木にのせる。お客に提供する菓子を「かいしき」にのせるのは、これと同様の心遣いの意味が込められている。「かいしき」には、懐紙や縁紅を使うことが多く、吉事と凶事によって折り方が異なる

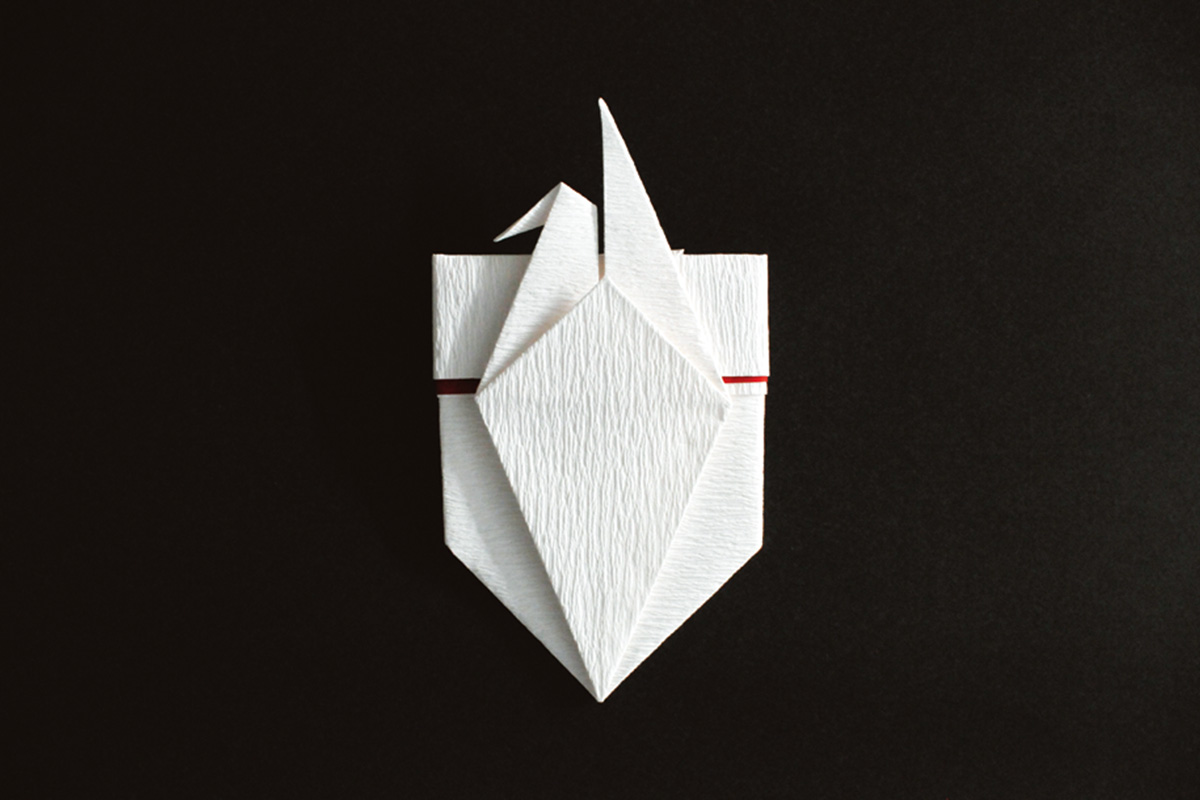

子どもにとってお年玉を受け取ることは、一大イベント。その楽しさをさらに引き立ててくれるのが「鶴の年玉包み」だ。何度も折り直すと、鶴の線がシャープに仕上がらないので、手早く折り上げるのがポイント。鶴の身体の中心に縦線が入らないように折ると美しく仕上がる

三月三日の「上巳(じょうし)の節供(桃の節供)」で使用される、木花や草花を包む折形。小笠原流礼法に伝わる花包みは何種類かあるが、枝物のようなしっかりした花は立てて、また茎のしっかりした草花は横たえて、さらに花が重く茎が弱い草花は花を下にして渡す

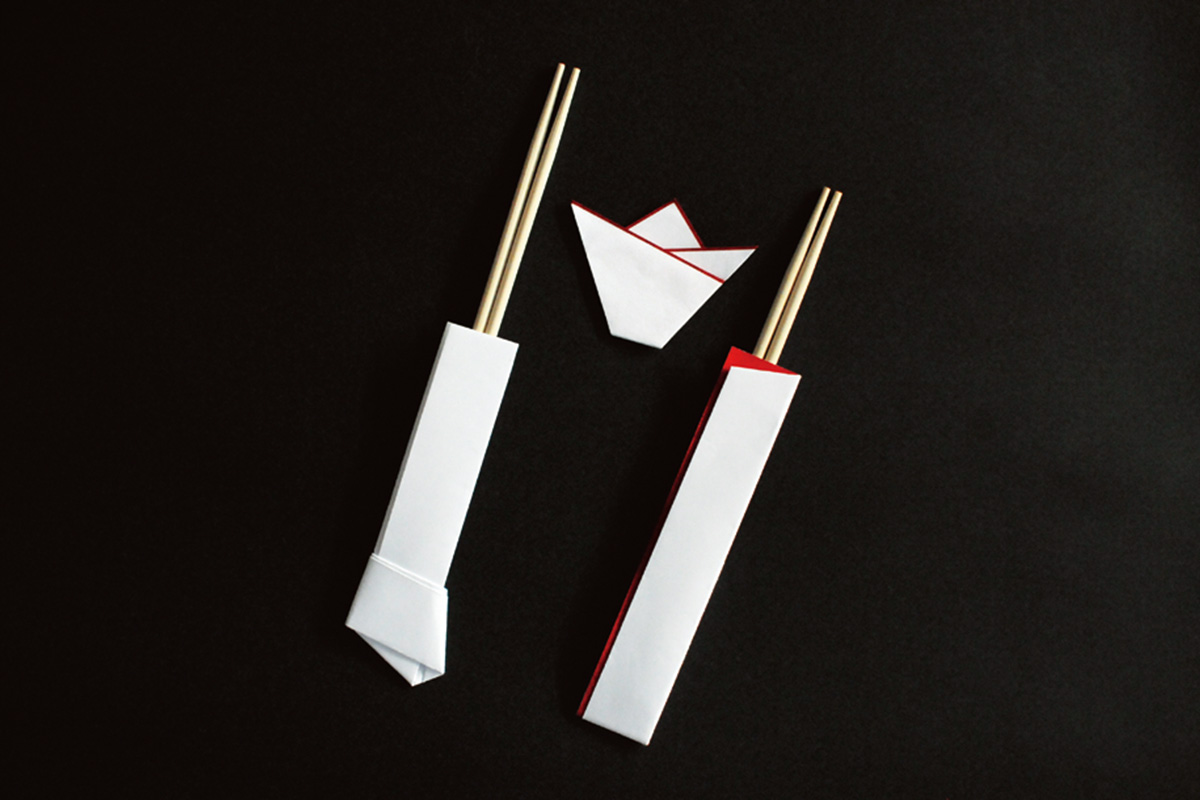

箸は、神と人間を橋渡しするものと考えられてきた。箸の一方が神、もう一方は人間を意味し、これを同時に使用することで神の力が人間に注ぎ込まれるという考え方がある。「箸包み」には、いくつかのかたちがあるが、写真の3種はあらたまった席にも最適な折形だ

長寿である鶴亀は、古くからめでたいものとして種々の縁起物に用いられてきた。これは鶴が中心にくる祝いの包み。この場合、表書きは右上に「御祝」「寿」、左下に自分の氏名を記す。正式なお祝い用として使う場合には、紙幣包みと同様に包みの右上に熨斗(のし)をつけ、水引をかける

五月五日の「端午の節供」は、「五節供」のひとつとして、昔から祝われてきた。菖蒲の咲く季節でもあることから「菖蒲の節供」とも呼ばれ、その音が「尚武」につながることから、武家では盛大に祝い、やがて男の子の節供となった。ちまきにこの包みを添えて贈るのもよい

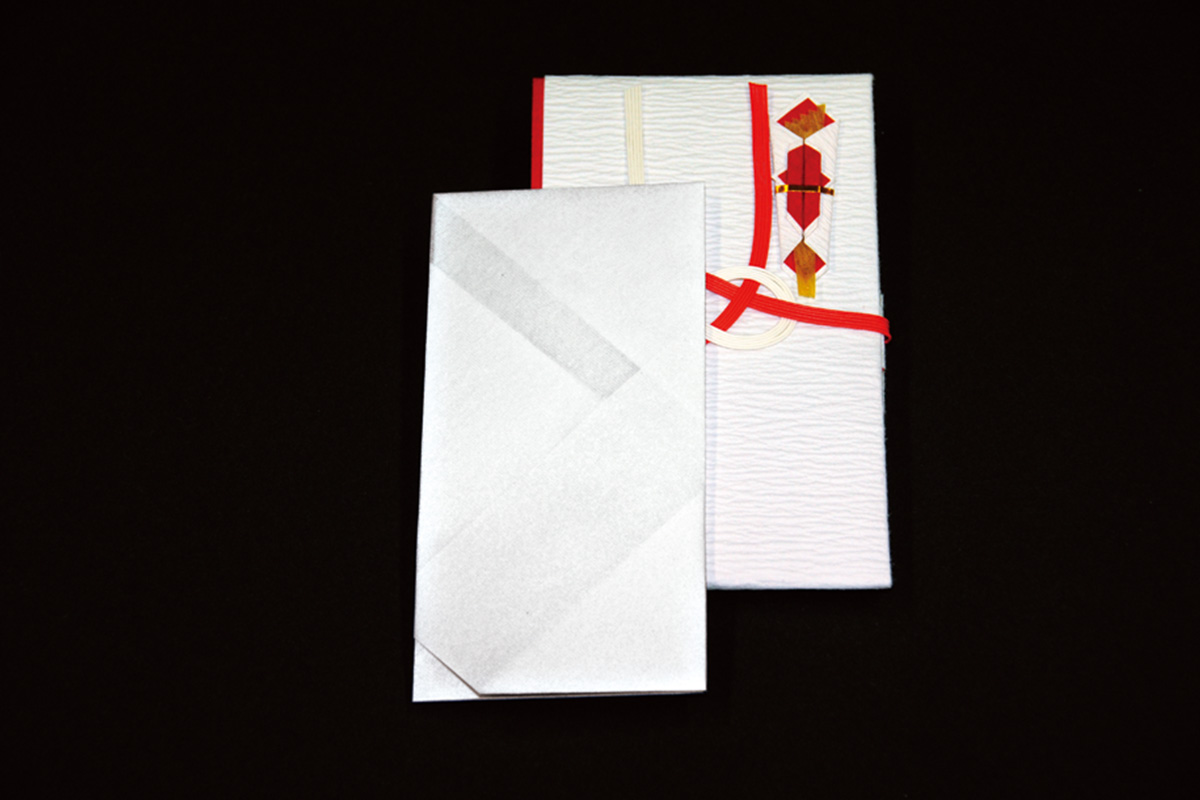

包みの中で最も基本的なもの。「たとう包み」とも呼ばれ、紙幣をまず半紙などで包み(内包み)、さらにその上から包む。通常使用するのは白の奉書紙だが、慶事には赤の奉書紙を重ね折りして、めでたさを表現する。その際は表の左側に赤奉書紙がのぞくようにする

還暦は、生まれた年の干支がひとめぐりして、元に還る年齢のこと。新しい命の再生と考えられ、誕生したばかりの赤子のように新しい暦を生きるという意味を込め、赤い衣を着る風習が生まれた。ちゃんちゃんこを象ったこの折形は、現在では敬老の祝い包みとして用いられる

箱に入った贈り物に用いられるのがこの「万葉包み」。中央に折り出した縦の折りひだの美しさが、贈り物を引き立てる。包んだ上からさらに水引をかけると引き締まった仕上がりに。慶事には、赤奉書紙を重ね折りして包むとより典雅な趣になる

「結ぶ」編

≫次の記事を読む

・「贈答」とは?

・現代に受け継がれる贈答のルーツとは?

・贈答に欠かせない2つの要素「包む」編

・贈答に欠かせない2つの要素「結ぶ」編

・お金の贈り方

・贈答の心得

・知られざる「贈る」ストーリー集

text : Tomoko Honma photo : Atsushi Yamahira

Discover Japan 2016年4月「30分で納得 ニッポン文化集中講座 マナー」