ニッポンの《桜の歴史》を6つのキーワードでたどる

春の訪れを知らせる草花は数あれど、なぜ日本人は桜に想いを寄せるのか。いかにして桜は花見の主役に躍り出たのか。その背景を6つのキーワードで、ひも解いていく。

監修

勝木俊雄(かつき としお)

1967年、福岡県生まれ。東京大学大学院農学生命科学研究科修了。森林総合研究所に在籍。農学博士。桜を中心とした樹木学、植物分類学、森林生態学を専門としている

01|奈良時代の花見は梅や桃が主役だった

楊洲周延『倭風俗墨堤の花』/国立国会図書館デジタルコレクション

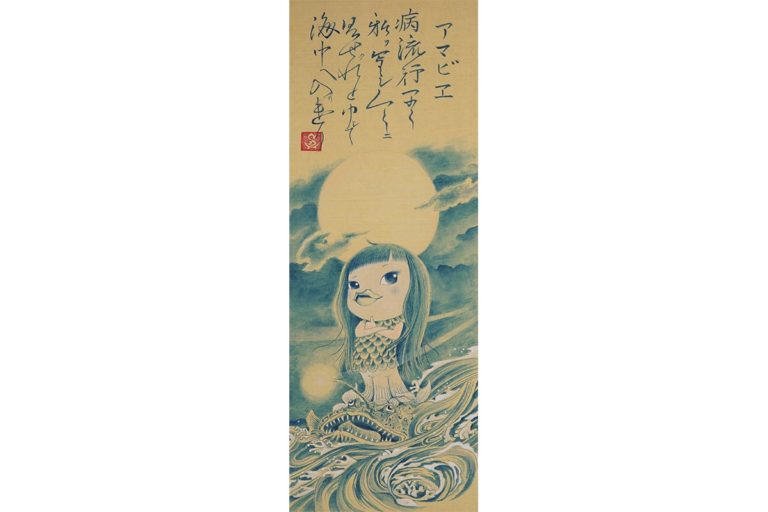

現代の花見といえば桜だが、万葉の時代にさかのぼると……。「日本に自生する桜は野暮ったいとされ、中国からもたらされた梅や桃こそ流行の先端だった」と教えてくれたのは、“桜博士”とも呼ばれる農学博士・勝木俊雄さん。往時の花見は上流階級の文化であり、花見といえば梅。万葉集では春の象徴として、萩に次いで梅が詠まれている。「万葉集には桜も登場しますが、春の象徴よりもはかなく散るイメージとしてとらえられている。“咲く・散る”の表裏があるからこそ、個人的な想いを重ねる対象として桜が親しまれてきたのでは」と、はかなさをもつ桜。日本人をくすぐる美意識は、現代にまで続いている。

中国から伝来した「上巳節(桃の節句)」の際に行われていた宮中行事「曲水の宴」。少なくとも奈良時代には行われていたとされ、当時は桃の花を添えて白酒を飲んでいた

写真提供=太宰府市

02|平安時代の国風文化の到来で桜がブームに?

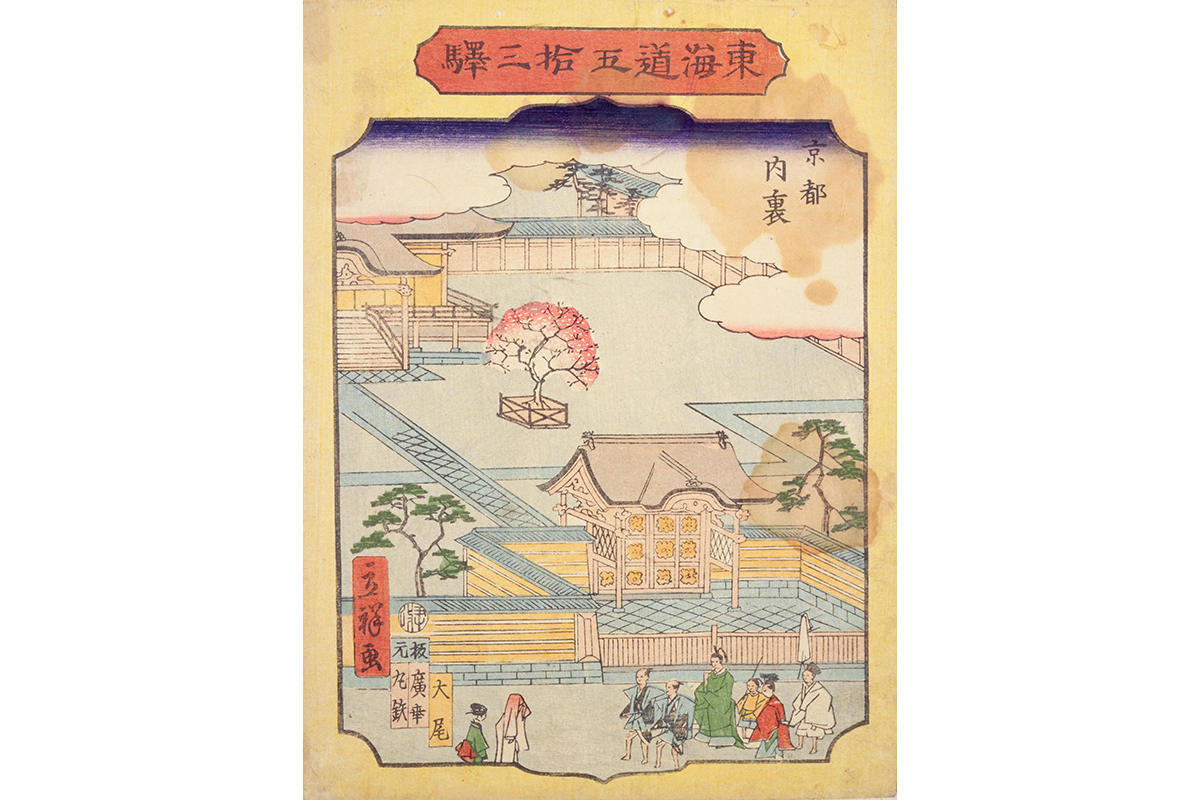

立祥『京都内裏』/国立国会図書館デジタルコレクション

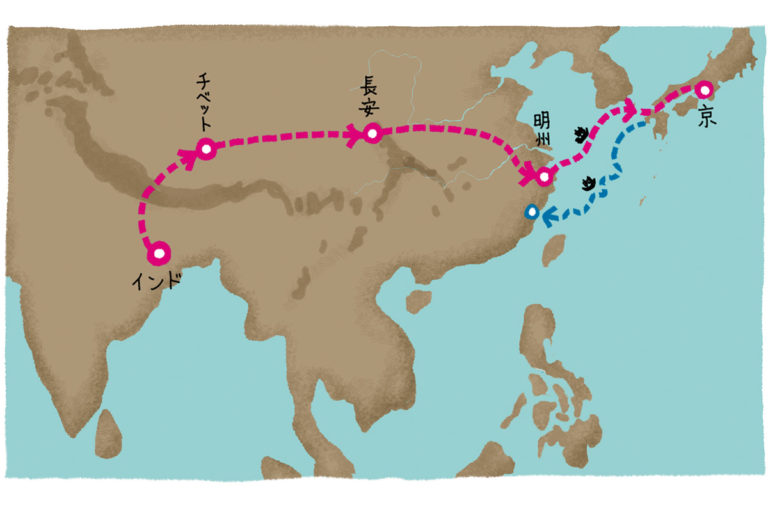

遣唐使によりもたらされた「唐風文化」のカウンターカルチャーとして登場した「国風文化」。日本独自の文化を見直す中で、外来種である梅や桃よりも自国に自生する桜に目が向けられるようになる。桜は日本全土で野生の種が見られ、桜そのものが土着の文化ともいえるため、注目を浴びたのだ。

さらには、京都御所の「左近の梅」が桜に植え替わるなど、公的な場で桜が使われるようになったのもこの時期。左近の梅は枯れるたびに新しい梅に植え替えられてきたが、仁明天皇の時代に桜へと取り替わる。「桜が存在感を増してきたことを表す象徴的な出来事ですね。とはいえ『花見=桜』ではなく、梅も桃も桜も等しく愛でていたと思われます」。

03|源氏と桜の深い関係

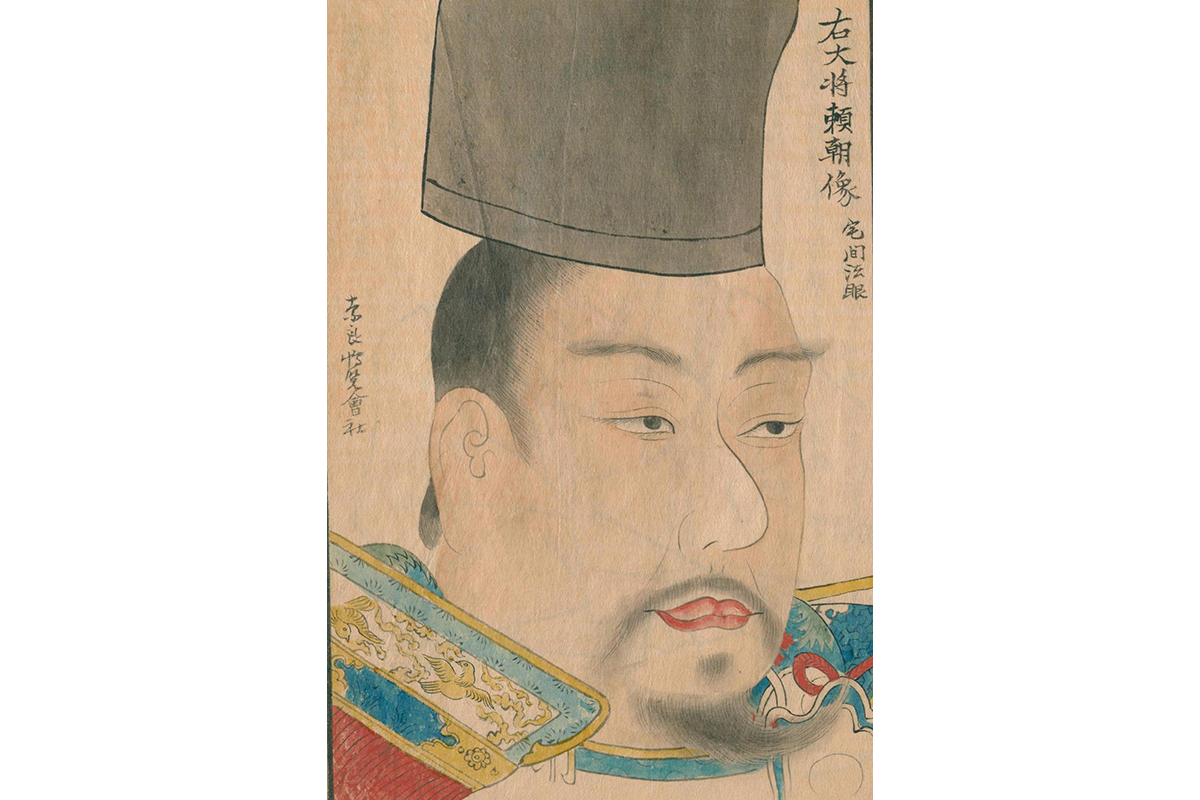

源頼朝の鎌倉幕府は、桜の文化史にとっても重要な出来事。オオシマザクラが世に広まり、室町時代には自然交配からの選抜も行われていた

野村文紹『肖像 1之巻』/国立国会図書館デジタルコレクション

平安時代までの桜といえば、野山に自生するヤマザクラ。だが鎌倉時代に入ると、伊豆諸島に分布するオオシマザクラが日本文化に現れる。「鎌倉で古くから薪材として使われてきたオオシマザクラが、この時代に京都に持ち込まれたという記録が数多く残っています」。

花が大ぶりで魅惑的なオオシマザクラ。幕府を訪れた都人が栽培化を促進したのは想像に難くないが、縁起物としても珍重されるようになる。「オオシマザクラは“旗弁”と呼ばれる花びらがしばしば見られ、東国武士はそれを源氏の白旗に見立てていたんです」。

室町時代に入ると花見文化は武士階級にまで広がり、宴会も催されるように。とはいえ庶民にまで花見が広まるのは、もう少し先である。

04|庶民が花見をできるのは、 徳川吉宗のおかげ!?

歌川広重『江戸名所』/国立国会図書館デジタルコレクション

江戸時代に桜が植えられていた場所といえば寺社の敷地内であり、そこは世俗と切り離された空間。特別なハレの場だからこそ、どんちゃん騒ぎをしてしまうのが、庶民の花見宴会のはじまり。「上野・寛永寺では、花見は禁酒とされたこともありましたが、江戸時代初期に飲酒宴会をしていた記録もあり、賑やかな宴会様式が広まったようです」と勝木さん。「日本の花見を見て海外の人々がまず驚くのは、公共の場での飲酒。これは江戸時代に端を発した日本の庶民文化であり、当時の資料にも数多く残っています」。

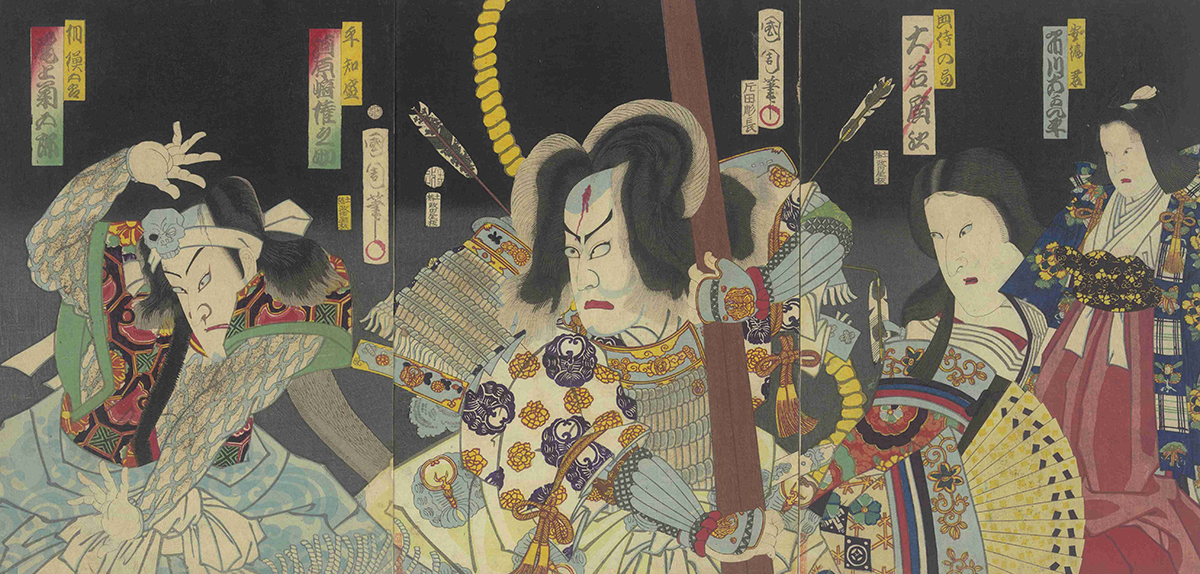

豊原国周『義経千本桜』/東京都立図書館

花見の大衆化に、さらに拍車がかかるのは江戸時代中期。徳川吉宗が「飛鳥山」や「御殿山」に大規模な桜の植樹を行ったことで、梅・桃・桜の中でも圧倒的に桜が市民権を得るようになる。その証しとして、花見名所をまとめたガイドブック『江戸遊覧花暦』には、桜の名所の掲載数が圧倒的に多いという。

05|日本で最も有名な桜、「染井吉野」の登場

「染井吉野」発祥の地として知られる染井村の様子。江戸時代前期より植木の生産地として名を馳せており、多くの植木職人が住んでいた。現在でも桜の回廊が見られる名所として人気を博している

『絵本江戸桜』/国立国会図書館デジタルコレクション

往時より桜の名所として名を馳せていた奈良の「吉野山」。そのブランド力にあやかり、江戸時代よりヤマザクラは「吉野桜」という名称で販売されていたが、そうした苗の中のひとつが「染井吉野」だったよう。江戸の染井村(現在の東京・豊島区)で売り出されていたことから、博物館職員・藤野寄命は「染井吉野」と命名。「いま私たちが見ている「染井吉野」は、すべて染井村から広まったクローンなんです」というのは、桜の世界ではよく知られている。

明治時代に入り鉄道をはじめとした交通網が整備されると、初期成長が早く大ぶりな花をつける「染井吉野」は、爆発的に全国へと広まっていく。ちなみに、福島・郡山には最古の幹の「染井吉野」が現存。植樹されたのは1876(明治9)年あたり。苗木を江戸から運んだと記録されているため、物流の発展により「染井吉野」が全国に行き渡ったのは間違いないが、誰かが意図的に広めようとしたわけではないと勝木さんは考える。「中央政府とのつながりを誇示したい地方の人々が、当時の東京で人気のある「染井吉野」を自身の故郷に持ち帰ったのでしょう。それが全国津々浦々で同時多発的に起こったようなイメージです」と、東京への憧れが「染井吉野」を全国に広めたという。都や先端トレンドへの憧れ。これは、現代はもちろん奈良時代の梅・桃にも通じる日本人の心情なのだろう。

06|「染井吉野」一強から多様性の時代へ

写真提供=熊野市観光協会

戦後の高度成長期に入ると、公園や街路といった公共の場に「染井吉野」は無数に植樹される。こうして桜の名所が生まれ、人々は鉄道で旅へと出るようになった。現在はといえば、昭和後期に植えられ衰弱した「染井吉野」が、さまざまな種類に植え替えられることも。「地域性やトレンドはなく、まさに多様化」と、桜の好みも現代らしく細分化してきたが、とはいえ「花見=宴会」のスタイルは江戸時代から変わらず。「いま一度万葉の時代に立ち返り、野生の桜を日常の中で愛でるのも粋では」と勝木さんは提唱する。

写真提供=河津町観光協会

歴史を振り返れば、時代を表してきた節のある桜。「日本人にとっての桜は、単純な好き嫌いではない。文化の表裏に深くかかわってきた愛憎の念から執着しているんです」と、ここに桜と日本人の縁合いが見えてきた。

line

00|Instagramで人気の写真家に教えもらった桜の名所

01|東北地方の桜

02|中部地方の桜

03|近畿地方の桜

04|四国地方の桜

05|九州地方の桜

06|ニッポンの《桜の歴史》を6つのキーワードでたどる

text: Natsu Arai

Discover Japan 2024年4月号「日本再発見の旅」