平安時代とはどんな時代?

約400年続いた日本文化の礎【前編】

794年の平安京遷都から1185年の鎌倉幕府成立まで、約400年続いた平安時代。どんな時代だったのかを京都ノートルダム女子大学名誉教授である鳥居本幸代さんと紐解いていく。天皇、藤原家、武士へと政権が移り変わる中、育まれた文化とは?

鳥居本幸代(とりいもと ゆきよ)

1953年生まれ。京都女子大学大学院修了、家政学修士。京都ノートルダム女子大学名誉教授。著書に『平安朝のファッション文化』、『京都人のたしなみ』、『千年の都 平安京のくらし』など

約400年、政治と文化の

舞台であった平安京

桓武天皇(737~806年)によって造営された平安京は、方角をつかさどる四神に対応する「四神相応(じじんそうおう)」の地勢でなければならなかった。

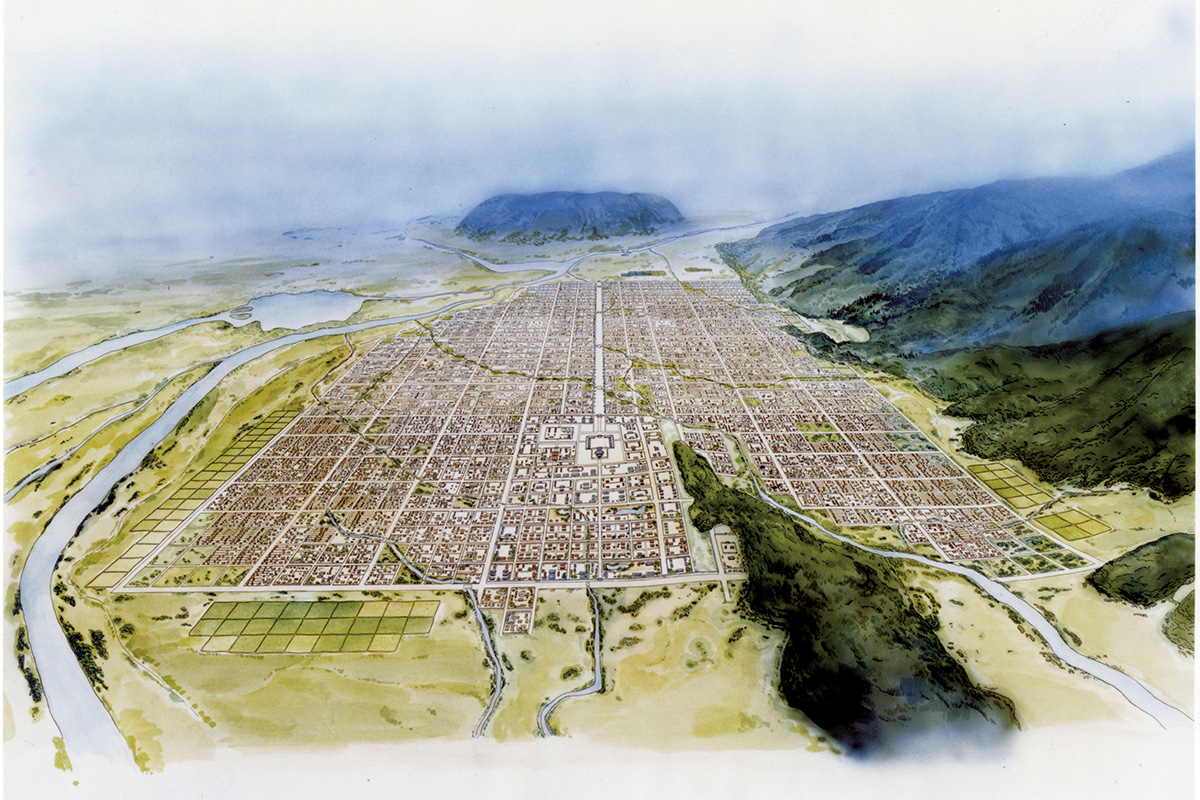

桓武天皇は遊猟のために訪れたことのある山背国(やましろのくに)で、三方を山々が囲み、南に大きく開けた北高南低の地形に加え、東には賀茂川、西には桂川が南へと流れる盆地を新都と選定。794(延暦13)年の遷都直後、国名を「山背」から「山城」にあらため、「平安に続くように」との願いを込めて平安京と名づける詔(みことのり)を発した。

平安京の都市計画として、平城京や藤原京と同様に、唐の都・洛陽や長安の制度を模倣した碁盤の目のような区画整理された条坊制(じょうぼうせい)が採用されたが、都の周囲には羅城(らじょう)《城壁》がなく、軍備施設も具備されなかった。さらに、天皇の住まいと政庁を兼ね備えた大内裏を都の北辺中央に置く、平安京独自のプランも見られた。

平安京の規模は長安の都のおよそ3分の1、東西約4・5㎞、南北約5・2㎞の長方形を呈し、南北を貫く幅82mにも及ぶ朱雀大路よって左京・右京に分かたれていた。朱雀大路の最南端には都の総門である羅城門があり、大内裏の正門・朱雀門まで通りが続いていた。朱雀大路の街路には、長安の都に倣い柳と桜が植えられていた。羅城門の東西には東寺と西寺があり、さらに来朝した唐などの外国人の宿泊施設である鴻臚館(こうろかん)が建設されていた。

3つの時期に大別される平安時代

平安神宮は1895年に開催された「第4回内国勧業博覧会」において、平安時代をほうふつさせる大極殿と応天門を8分の5の規模で建設したパビリオンであった。その後、神社として保存された

写真提供=平安神宮

およそ4世紀にわたる平安時代は、政治形態や文化から3つの時期に大別される。

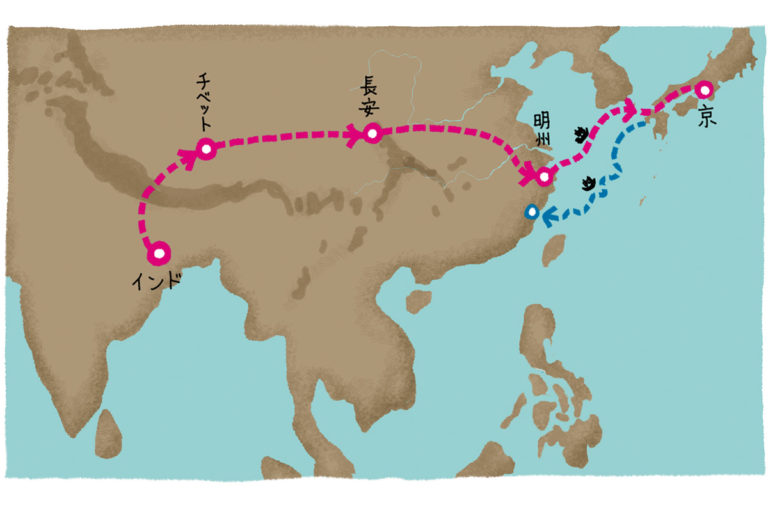

第1期は894(寛平6)年に遣唐使派遣が廃止されるまでの100年間で、遣隋使や遣唐使によってもたらされた大陸文化の吸収に邁進していた時期であった。政治機構をはじめとして、何事においても唐を模範としていた。たとえば、大内裏に築かれた「朱雀門」や「応天門」は、唐の都であった洛陽の門名を採用したことからもわかる。さらに、高句麗(こうくり)・渤海(ぼっかい)などの国々からの使節の来朝も頻繁で、平安京の南に設けられた東の市、西の市ではさまざまな輸入品も販売され、まさに国際都市の様相を呈していた。

第2期は藤原摂関政治が展開し、王朝文化が絢爛と花開いた200年間である。遣唐使派遣の廃止が契機となって、絢爛たる国風文化が誕生し、唐絵(からえ)に対する倭絵(やまとえ)、真名(まな)《漢字》に対する仮名(かな)《ひらがな》など、強く国風を意識した文化が花開いたのであった。

第3期は白河上皇が創成した院政の100年間である。院政期においては藤原氏の抑圧に抵抗した下級の武士団が院庁の構成員となって活躍するとともに、文化の担い手ともなっていった。

実は“平安”ではなかった!? 平安時代年表

| 794年 | 桓武天皇が都を平安京に移す |

| 802年 | 坂上田村麻呂が蝦夷の首長・アテルイを降伏させる |

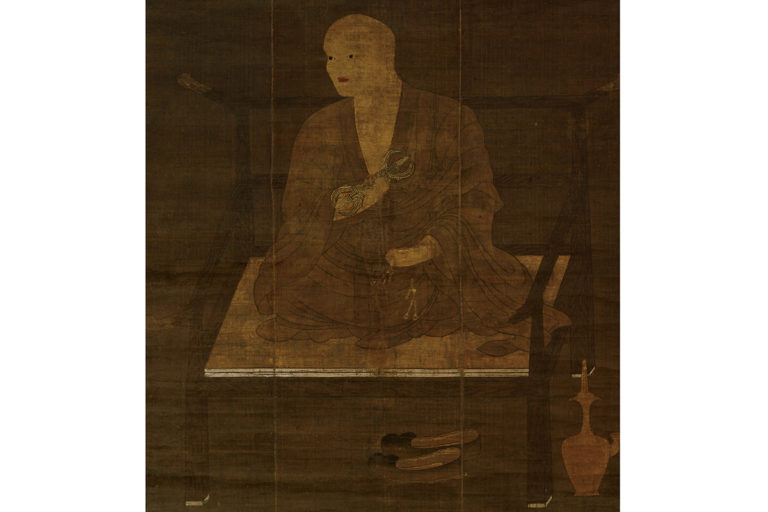

| 804年 | 空海と最澄が留学生として唐に渡る |

| 805年 | 最澄が帰国し、天台宗を広めていく |

| 806年 | 空海が帰国し、真言宗を広めていく |

| 842年 | 承和の変で、藤原良房が権力を握る |

| 866年 | 藤原良房が臣下ではじめて摂政になる |

| 884年 | 藤原基経が事実上の関白となる |

| 894年 | 菅原道真の建議により、遣唐使が廃止される |

| 939年 | 平将門の乱、藤原純友の乱が勃発 |

| 1016年 | 藤原道長が摂政となる |

| 1051年 | 源頼義が陸奥守になり、前九年の役に突入 |

| 1053年 | 藤原頼通が平等院に鳳凰堂をつくる |

| 1068年 | 藤原家を外戚としない後三条天皇が即位 |

| 1083年 | 後三年の役で、源義家が清原家衡と戦う |

| 1086年 | 白河上皇が院政をはじめる |

| 1095年 | 北面の武士が置かれる |

| 1124年 | 藤原清衡が平泉・中尊寺に金色堂を建てる |

| 1156年 | 崇徳上皇が保元の乱を起こす |

| 1159年 | 源義朝と藤原信頼が平治の乱を起こす |

| 1160年 | 源頼朝が伊豆に流罪となる |

| 1167年 | 平清盛が太政大臣となる |

| 1177年 | 後白河上皇による鹿ヶ谷の陰謀 |

| 1180年 | 安徳天皇が即位し、平清盛が都を福原に移す |

| 1185年 | 壇ノ浦の戦いで平家滅亡、源頼朝が鎌倉幕府を開く |

平安貴族のある一日

貴族の一日は、藤原道長らの祖父である藤原師輔(908~960年)が残した『九条殿遺誡』から知ることができる。

・ 属星(陰陽道で生年によって定められた、人の運命を支配するという星)の名字を小さな声で七遍、称する。

・ 鏡を出して顔色を見て体調を知る。

・ 具注暦(陰陽寮が作成し、頒布した暦)を見てその日一日の吉凶を確認する。

歯磨きをして、西を向いて手を洗う。

・ 信じている仏の名を唱え、神社を遙拝する。

・ 昨日のことを具注暦の余白に記す(出来事が多いときは、ほかの日に記録)。

・ 食べ過ぎない程度に粥を食べる。

・ 3日に1度、髪をクシでとかす。毎日してはならない。

・ 手の爪は丑の日に、足の爪は寅の日に切る。

・ 5日に1度、日を選んで沐浴する。

AM4:30~6:50頃 参内

AM9:25~11:20頃 退出

貴族たちは勤務時間を終えると、夕刻から私的な祝宴などを催すことが多かったようである。たとえば、子どもの誕生を祝う産養(うぶやしない)や五十日祝(いかのいわい)、袴着(はかまぎ)などでは招待者もあり、夜の更けるまで酒宴が続いたと記録されている

藤原道長(966~1027年)の時代には夕刻に参内、宿直(夜間勤務)をして翌朝、退出ということが多くなっていった。彼らの勤務状態は苛烈で、藤原行成は赤斑瘡(麻疹)に罹患していたにもかかわらず、参内し、宿直までこなしたため、病状を悪化させ完治まで1カ月も要したというのである。なお、具注暦に記された記録の最たるものは道長が33歳から56歳にかけて日々の生活をつづった『御堂関白記』である。

line

平安時代の文化とは?

ファッション・建築などキーワードから紐解く

≫続きを読む

監修・文=鳥居本幸代

Discover Japan 2024年11月号「京都」