紫式部や藤原道長も楽しんだ?

あの行事のルーツも平安時代にあり!【前編】

祇園祭をはじめ、いまや世界に知られる祭から、天皇が執り行う宮中行事まで、いまも行われる行事のルーツは、平安時代に多くありました。今回は紫式部や藤原道長も楽しんだ行事のルーツやどのような行事があるのかをまとめてご紹介。

現在の年中行事の多くは、平安時代に定着した!?

平安時代の宮廷の年中行事は正月に行われるものが非常に多く、元旦の四方拝から20日過ぎの内宴《内裏の仁寿殿で行われた天皇主催の饗宴》まで延々と続いていた。

四方拝の後には、中国伝来の歯固と供御薬という2儀式が3日まで行われた。歯固は天皇の延寿を祈って、種々の食品を供する儀式で、中国伝来の膠牙餳という硬い飴を食して歯根を固め、健康増進、長寿延命を祈った。供御薬は一年の無病息災を願って、屠蘇散《今日のお屠蘇に相当》・白散・度嶂散という薬湯を天皇に供するものである。

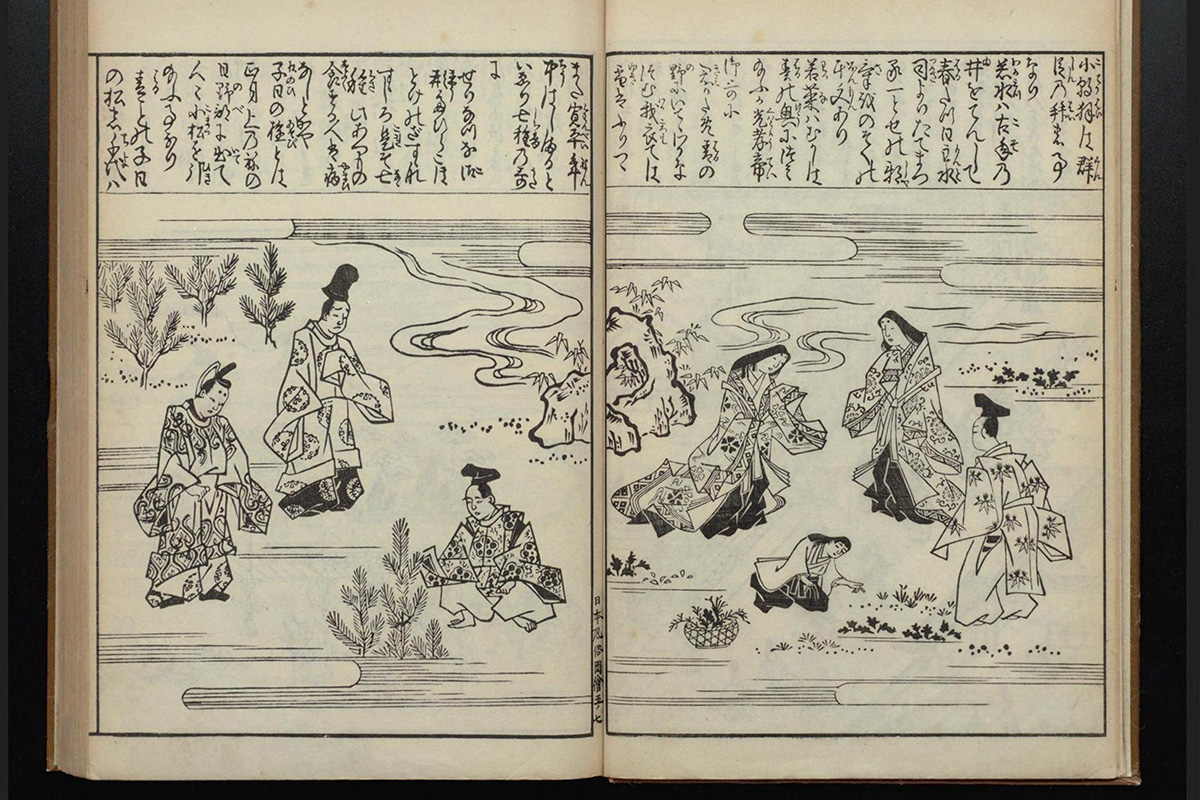

7日になると白馬節会のほか、供若菜(わかなをぐうず)といって野に出て集めた若菜を摘んで献上する儀式があった。前日から若菜を用意するのであるが、『枕草子』には女童が見たこともない草を摘んできた、ほほ笑ましい様子が描かれている。

一方、一年の終わりの大みそかの夜は、宮廷では新年を迎えるのに際して、悪鬼を払い、疫病を除く追儺が行われた。中国伝来の行事で「おにやらい」ともいい、江戸時代以降、立春の前日に行われる節分のルーツとなるのである。

このような年中行事の多くは奈良時代から宮廷で行われていたが、嵯峨天皇(在位809~823年)の時代になって儀式として定着した。特に元日・白馬・踏歌・端午・豊明の節会は重んじられた。年中行事の中には、中国から伝来したものが少なからず存在した。たとえば、上巳の祓や端午節会も中国伝来の行事で、前者は人形を用いて川辺に出て身を清め、後者は菖蒲を飾って邪気・悪鬼を払った。ともに、江戸時代にはひな祭り、端午の節句へと展開していくのであった。さらに、七夕は日本古来の棚機津女の信仰と中国の乞巧奠の習慣が結び付いたもので、もとは竿に五色の糸を掛けて願いを託した。

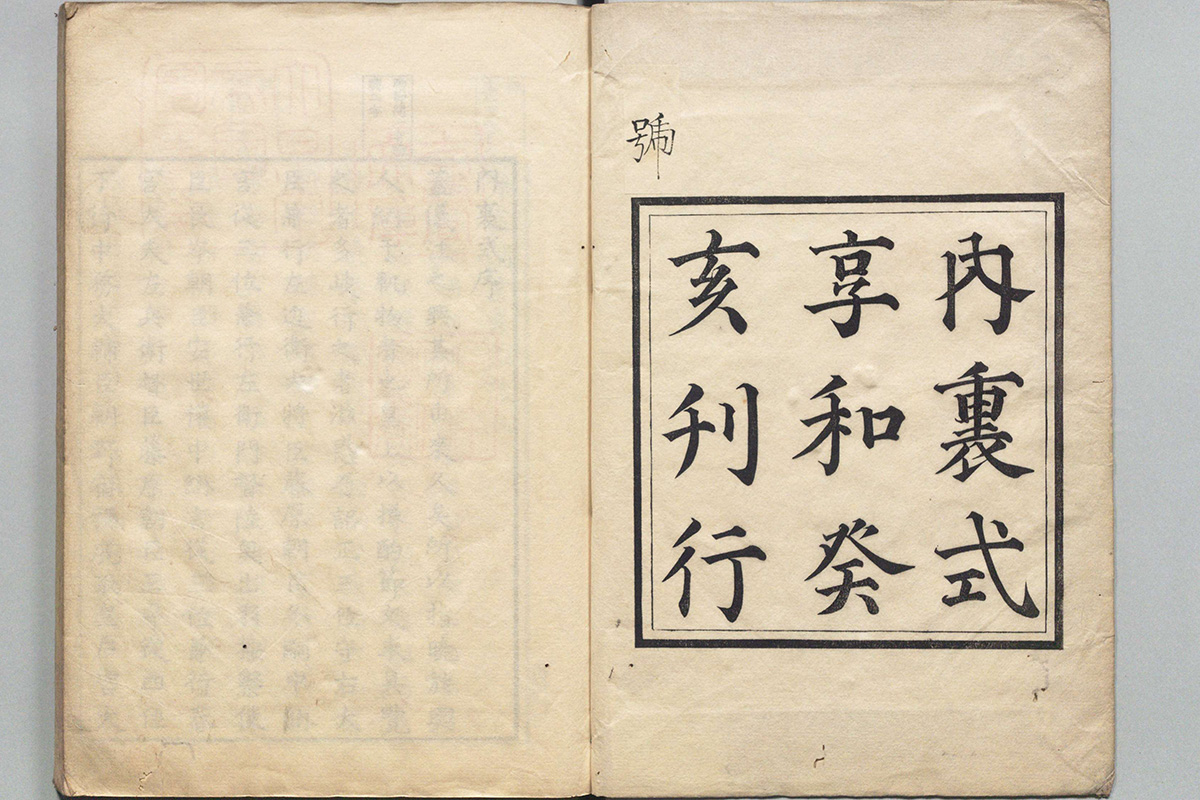

821年には嵯峨天皇の勅命により、藤原冬嗣(ふじわらのふゆつぐ)・清原夏野(きよはらなつの)らによって宮廷儀式に際しての作法などを記した『内裏式』が完成し、儀式に際しては天皇のかたわらに置く習慣が生まれた。また、9世紀末からは清涼殿の殿上の間の入り口に一年の宮廷行事を墨書した「年中行事障子」を置き、日程を確認する役割を果たすようになった。それらの諸行事を目にした感動は、『枕草子』や『源氏物語』などにも描かれている。

さて、宮廷の年中行事の担い手である公卿たちは、儀式が次第にのっとって正しく執行されるように、熱心に研究した。そのたゆまぬ努力は『西宮記』、『北山抄』、『江家次第』などの儀式書として結実し、年中行事が後世に継承される一助となった。

平安時代、単に祭といえば賀茂祭を指していた。祭の起源は6世紀中頃にさかのぼり、フタバアオイの葉を冠や社殿に飾ることから「葵祭」とも称される。4月の中の酉の日に行われる賀茂御祖神社《下鴨神社》と賀茂別雷(鴨訳いかずも)神社《上賀茂神社》の祭礼で、祭に先立ち、午または未の日に賀茂の神に仕える斎院(天皇の未婚の内親王、または女王)の御禊が行われた。

祭当日の路頭の儀《行列》は、斎院はもとより勅使、東宮、中宮の御使も加わり、華麗を極めた。神社に到着すると社頭の儀が行われた。『栄花物語』に藤原道長の息子である藤原頼通が賀茂祭使を務めたとき、沿道に長大な桟敷を設置して見物したと記されている。『枕草子』にも賀茂祭の翌朝、斎院が居所に帰る行列は見るに足る素晴らしいものであると述べられている。

さて、6月みそかには罪障、穢れ、災いを除くための「六月祓」がある。『西宮記』によると、宮廷では大内裏の正門である朱雀門で行われたと記されている。また、貴族の私邸でも陰陽師を招き、邸内を流れる遣水のそばに出て茅の輪や人形を用いて祓えを行った。「夏越祓」ともいい、『拾遺和歌集』(1007年)には、「水無月の 夏越の祓する人は 千年の命延ぶといふなり(6月に夏越の大祓えをした人は、寿命が千年も延びる)」と詠まれている。

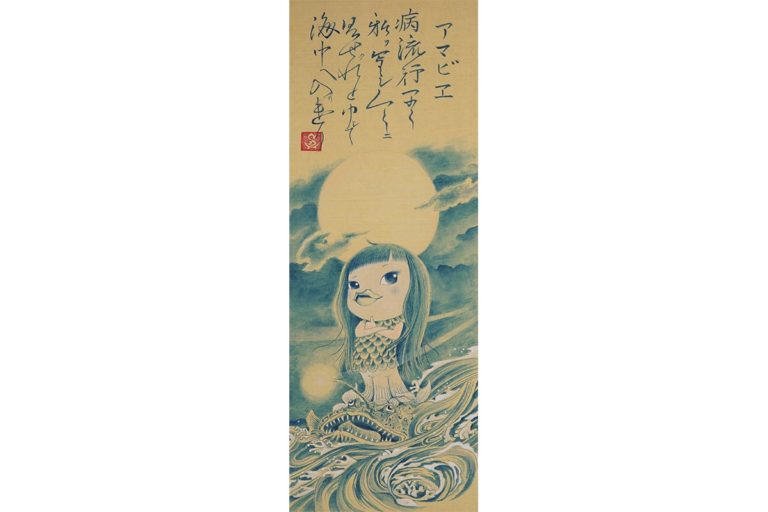

八坂神社の祭礼である祇園祭の発端は、疱瘡《天然痘》や赤斑瘡《麻疹》など疫病《感染症》の蔓延であった。平安人は疫病流行の原因は政争などで非業の死を遂げた者の怨霊や、疫神の仕業であろうと考えるようになり、それを鎮めるために「御霊会」を行った。

869年には神泉苑の南端において疫神の依代として、当時の国の数である66本の鉾を立てて御霊会を修し、祇園感神院から出した神輿に疫病を封じ込めて神泉苑に送ったという。翌年からは「祇園御霊会」と称して恒例行事となったのである。

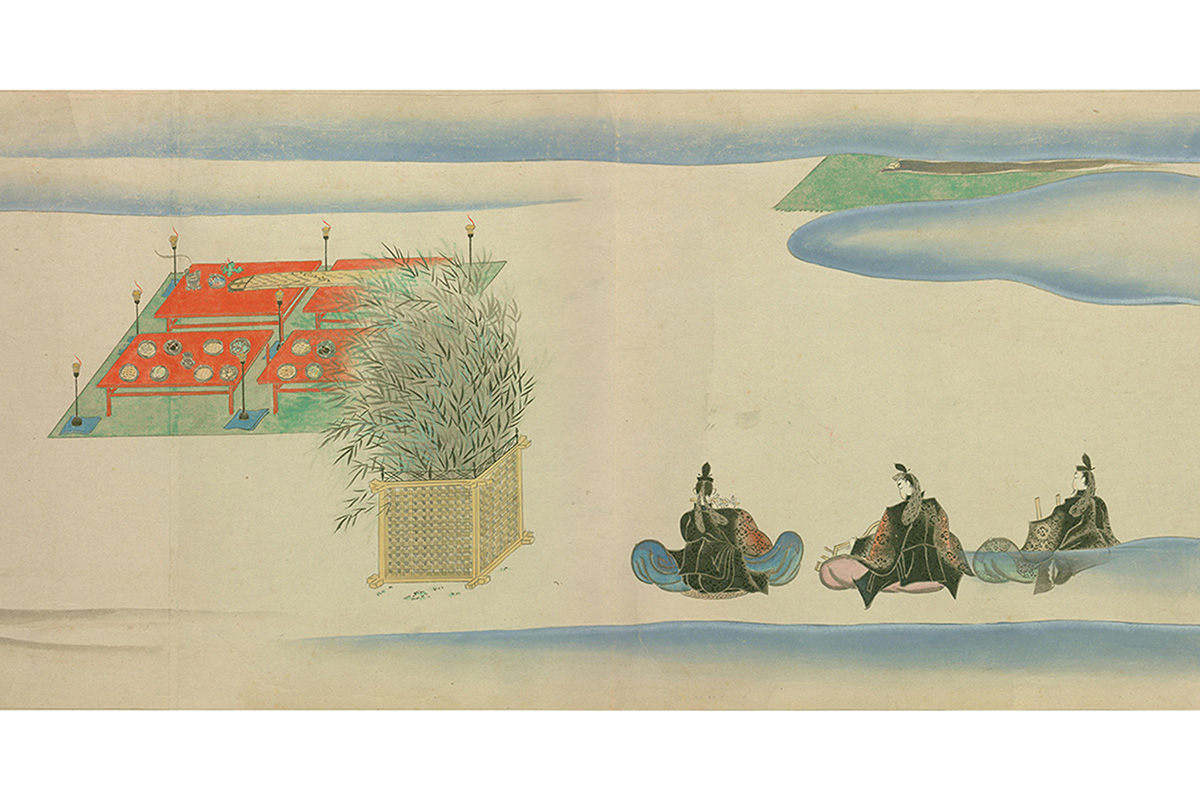

秋の訪れを感じる七夕の夜は乞巧奠。天皇は清涼殿東庭に出て、灯明と香華を供えて牽牛・織女の二星会合の天体ショーを楽しんだ。

深まる秋には、中秋の名月を愛でながら詩歌管絃の遊びを行う「月見の宴」が、宮廷をはじめ、貴族の私邸でも盛んに催された。『栄花物語』月の宴という巻には、清涼殿における月見の宴が描かれ、『源氏物語』須磨の巻にも隠棲中の光源氏が宮廷の月見の宴を思い起こす描写がある。

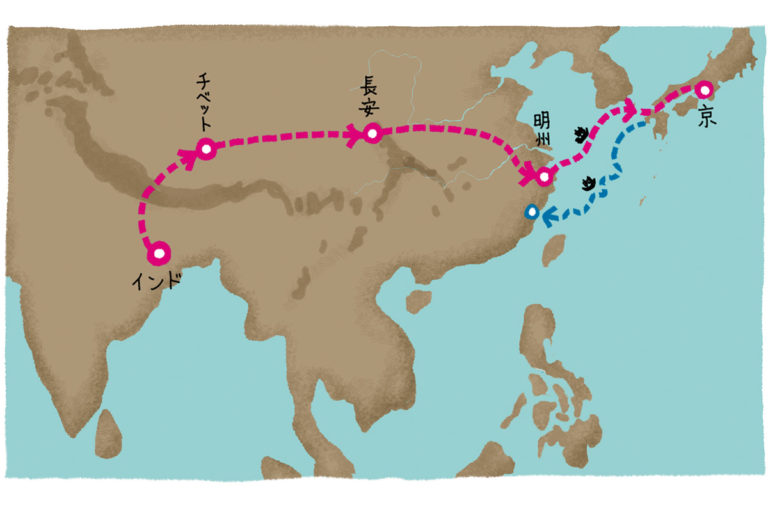

月見の宴の慣習は中国の唐から伝わったもので、宮廷においては897年にはじめて行われた。平安人は月の霊力を恐れたためか、直視することはなく、池などの水辺に月を映して観賞したり、萩の箸で里芋に穴を開けて月をのぞいたそうである。

line

平安時代からある日本の行事まとめ

≫続きを読む

監修・文=鳥居本幸代(とりいもと・ゆきよ)

Discover Japan 2024年11月号「京都」