栃木県・益子町「岡本芳久さんの柿釉」

ただいま、ニッポンのうつわ

自分の料理や暮らしに合ううつわを求め続けて、高橋みどりが最近気になっているのが、ニッポンのうつわ。背景を知ると、使うのがもっと楽しくなることを伝えたい。今回は栃木県・益子町「岡本芳久さんの柿釉」を紹介します。

高橋みどり

スタイリスト。1957年、群馬県生まれ、東京育ち。女子美術大学短期大学部で陶芸を学ぶ。その後テキスタイルを学び、大橋歩事務所、ケータリング活動を経てフリーに。数多くの料理本に携わる。新刊の『おいしい時間』(アノニマ・スタジオ)が発売中

岡本芳久

兵庫県淡路島生まれ。1966年大学卒業後の会社員時代、体験教室で焼物づくりに魅せられ、会社を辞め陶芸教室の助手に。1955年、益子の高内秀剛氏に師事。2000年に独立開窯、益子で制作を続ける

益子の焼物と釉薬の豆知識

釉薬は益子の伝統的な釉薬のひとつ

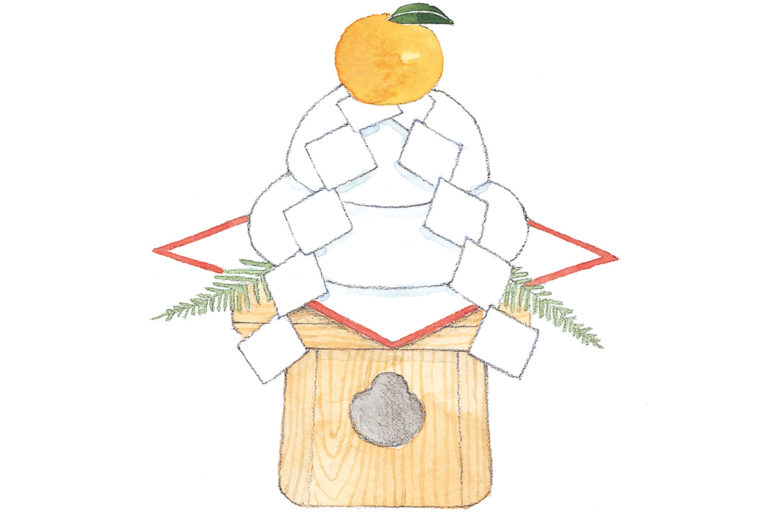

益子の伝統釉は柿釉、糠白釉、青磁釉、並白釉、本黒釉など。柿釉は鉄釉の一種で各地にあるが、益子では地元産の芦沼石を粉末にして用いるだけで柿色(明るい茶色)を呈する釉薬になり、甕などに使われた。

益子の今日を築いた濱田庄司

益子焼は1853年開窯。笠間焼の流れをくみ。土瓶など生活道具を焼いた。1924年に濱田庄司が移住。京都、沖縄、英国などで学んだ技や意匠を益子の土や釉薬で表現、人間国宝に。その後も多くの作家が益子に築窯。

中国宋代定窯の柿釉と小山冨士夫

東洋陶磁の研究者で陶芸家でもあった小山冨士夫は、中国古窯を踏査し、1941年に宋代の定窯の窯址を発見したことで知られる。白磁が名高い定窯だが、柿釉の伝世品もあり、小山自身も柿釉の鉢や茶碗を手掛けた。

柿釉の色には以前から惹かれ、かつて見た、小山冨士夫作の鉢も忘れ難いという高橋さん。初めて手にした柿釉のうつわは、数年前、益子で出会った岡本芳久さんの鉢だ。柿釉の流れに表現があり、鳥のような抜絵も軽やか。普段新旧や国境を問わずミックスして楽しむうつわの中に、取り合わせてみたくなった。益子焼と聞いて思い浮かぶうつわより薄くひかれ、ろくろの巧みさが伝わる形状と相まって、縁の黒い変化が明るい茶色を引き締めている。

民藝運動の提唱者、濱田庄司が築窯したことで、今日の益子はある。その後も多くの作家が移住し、岡本さんの師、高内秀剛氏もその一人だ。岡本さんが独立した頃、一時期は古臭いと敬遠された柿釉を、地元で誰ともなく使いはじめたという。益子の柿釉は、芦沼石だけが原料のシンプルなもの。それゆえ違いも出にくい。岡本さんは透明釉の割合を多くし、釉薬が動くように工夫した。濵田の柿釉の鮮やかなオレンジ色は、憧れてもまだ出せずにいるが、その変化する黒には近づけた気がしている。

ここで作陶する以上、益子の土や釉薬を使い、よりよりものをつくりたい気持ちは誰にでもある、と岡本さん。益子の素材と技を掌中に、抜絵など他の地で学んだ意匠を駆使し、民藝作家と呼ばれた濵田。その懐かしい香りがありながら、軽やかな岡本さんの柿釉鉢。先人へのオマージュと換骨奪胎はいまも続く。決して歴史は長くないが、日本の焼物の歴史が凝縮された益子。その豊饒さが伝わってくるようにも思えるうつわだ。

text&styling : Midori Takahashi photo : Atsushi Kondo

2018年12月号『目利きが惚れ込む 職人の逸品』