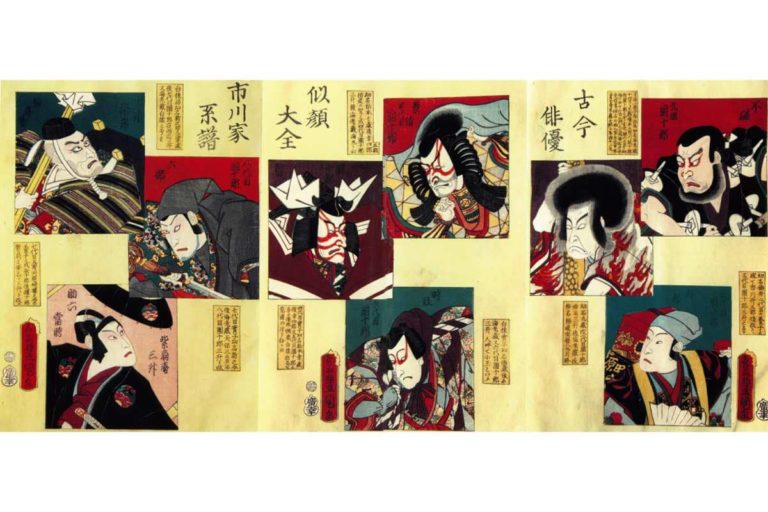

「石見神楽」島根県・石見地方で古くから伝わる伝統芸能とは?

「神楽」と呼ばれる芸能は、全国各地に伝承されています。ところが、地域によって内容や特徴はさまざまで、全国的に一様ではありません。130を超える神楽団体が存在し、人々を惹きつけてやまない魅力をもつ石見神楽とは、一体どのような芸能なのでしょうか? 連綿と受け継がれる伝統と技、心の奥底に響く迫力の舞その多様な姿に触れてみよう。

自然を敬う気持ちから生まれた大元神楽

「神楽」の語源は「神座(かみくら)」が縮まった言葉とされ、神座とは神が依りつく場(岩、木、人など)や物 (幣、鈴、榊など)のことを指す。これらを設けて神を迎えるために行う芸能を神楽と呼ぶようになったという。島根県江津市桜江町には、国の重要無形民俗文化財に指定されている大元神楽が存在する。

この神楽は古くから島根県の西部に広く存在した大元信仰に由来する。恵みを与えてくださる神さまへ感謝の気持ちを表し、自然に行われるようになったと考えられ、 特に自然と深いつながりのある農山村では、大切な神さまとして信仰され、広まったとされている。 大元神楽は徳川時代には、すでに現在のかたちで行われていたとい う記録があると、邑智郡大元神楽伝承保存会副会長の本山徳幸さんが話してくれた。

大元神楽のルーツに触れる

御神木という存在

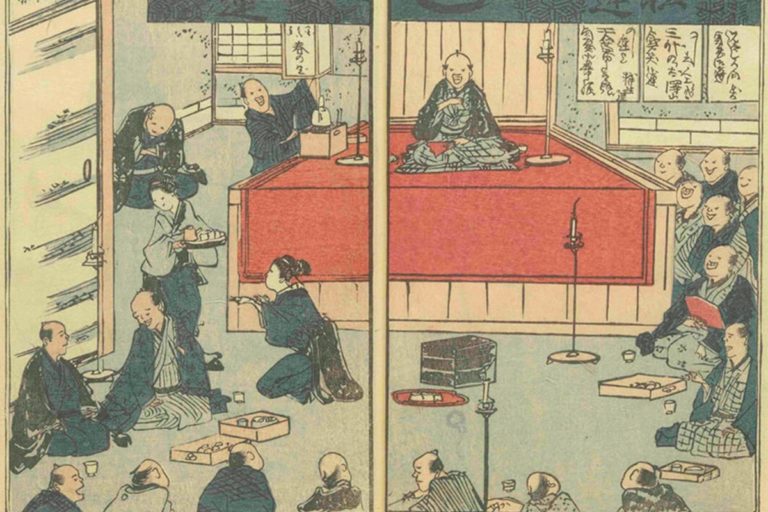

「大元神楽は、 年に一度の神楽年に田畑での収穫を終えた晩秋の頃、夜を徹して行われます。舞殿での舞の前に、まずは大元さまの御神体である古木のところまで向かい、藁蛇に神さまをお迎えして舞殿までお連れする『神迎え』からはじまります。続いて、それぞれ違う色の衣裳をまとった人の 舞い手が、舞殿の四方を浄める『四方堅』、神楽の場を浄める役割の『清湯立』へと演目が続いていきます。舞い手は、いわゆる石見神楽の演目で見るような豪華な衣裳はまといません。最後は『神送り』といい、数年先の神楽年まで静かに鎮めるために再び舞殿から藁蛇を御神木まで送り、一束幣などで巻き付けます」と本山さん。

大元神楽は、こうした伝統を受け継ぎながらも、それぞれの土地の神さまに捧げられる神事という性格上、ほかの地域の人の目に触れる機会が少なかった。しかし、昨年の月には、東京の国立劇場にて行われた民俗芸能公演に「石見 大元神楽」として計演目を披露するなど、県外への発信も行う。

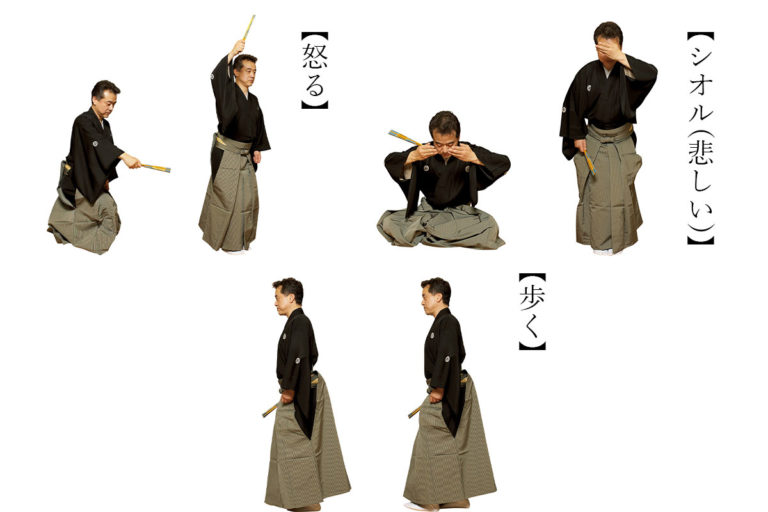

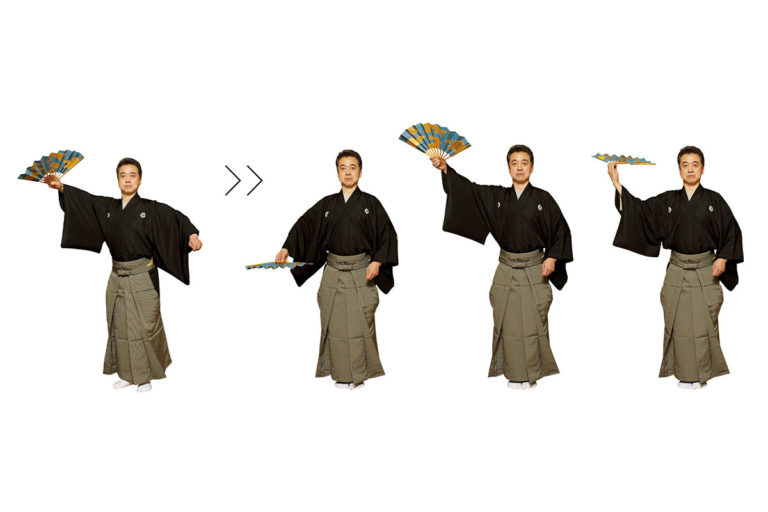

ここ桜江町は山間地域という土地柄もあり古くからの舞い方を伝えているところも特徴だ。幕末から明治にかけて石見地方の西部で起こった新しい神楽の様式は従来の神楽と比べてテンポが速く、大 元神楽など古い型の神楽を六調子、比較的新しい石見西部の神楽を八調子という。舞い方も腰を低くし て、ゆっくりと重厚に舞うのが特徴で、農作業の様子が「型」になったことがうかがえる。

大元神楽伝承館

住所|島根県江津市桜江町市山 481

Tel|0855-92-1508

料金|なし

開館時間|9:00 ~ 16:00

休館日|土・日曜

text : Mayuko Kimura photo : Everett Brown, Kenji Okazaki

2017年別冊『伊勢神宮と出雲大社』