国民運動「ニッポンフードシフト」

全国各地で推進中の取り組みとは?

前編|日本の食の未来を守る!

25年ぶりに改正された「食料・農業・農村基本法」に基づき、2025年4月に新たに閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」。その中で消費者にも積極的な役割が定められたことにより、食の未来を守る「国民運動」が拡大中だ。

ニッポンフードシフトとは?

食べる人×つくる人が

ともに食の未来を考え、行動する

日本の食の未来を守るため2021年7月にはじまった国民運動。消費者、生産者、食品関連事業者など、日本の食を支えるあらゆる人々と行政が一体となって考え、議論し、行動することで、日本の食の持続可能性の確保を図る

高度経済成長期以降、大きく変わってきた日本の食生活。食と農、消費者と生産者との距離は遠くなり、農業や農村に対する意識・関心が薄れた結果、食と農をめぐるさまざまな課題を抱えるようになった。農林水産省が主導する国民運動「ニッポンフードシフト」は、そうした状況を踏まえ、日本の食の未来を守るためにはじまった。

そんな中、2024年に「食料・農業・農村基本法」が25年ぶりに改正。これに基づき、2025年4月には「食料・農業・農村基本計画」が閣議決定された。

「改正された基本法では、改正前の『食料の安定供給の確保』が『食料安全保障の確保』に発展し、消費者の役割がはじめて盛り込まれました。食料の安定供給というと、生産者側の努力に注目が集まりがちでしたが、食料安全保障の確保のためには、消費者と生産者が一体となって自分ごととして課題をとらえ、連携して取り組むべきとしています」と国民運動グループ長・小宮恵理子さんは話す。

国民運動グループ長 小宮恵理子さん

農林水産省に入省後、地域活性、食品表示の消費者行政、輸出促進・インバウンドに関する政策を担当。食文化室長、在英国日本大使館参事官などを経て、2024年7月より現職

消費者の役割とは、食と農に対する理解を深め、食料の持続的な供給に役立つ選択をすること。

「環境負荷低減や生産コストを考慮した価格を含めて理解し、国産の農畜水産物を積極的に選択することが食料の持続的な供給につながります。ニッポンフードシフトでは、その行動変容に必要な理解醸成のため、俯瞰的な情報発信やコンテンツ制作に加え、企業や教育機関と連携して消費者と生産者を結ぶ場づくり、サービスの提供に取り組んでいます」

シンポジウムやフェアの開催、企業との連携による商品開発やイベント参加、自治体との連携による産地食材のキャンペーンなどのほか、学生向けのワークショップや小学校での出前授業で活用できる教材キットも用意している。

「ニッポンフードシフトを通して、食の生産から消費までのプロセスにかかわる一人ひとりが『自分に何ができるのか』を考える。それが食と農、消費者と生産者の距離を縮め、食料安全保障のための循環を生み出すことにつながることと思います」

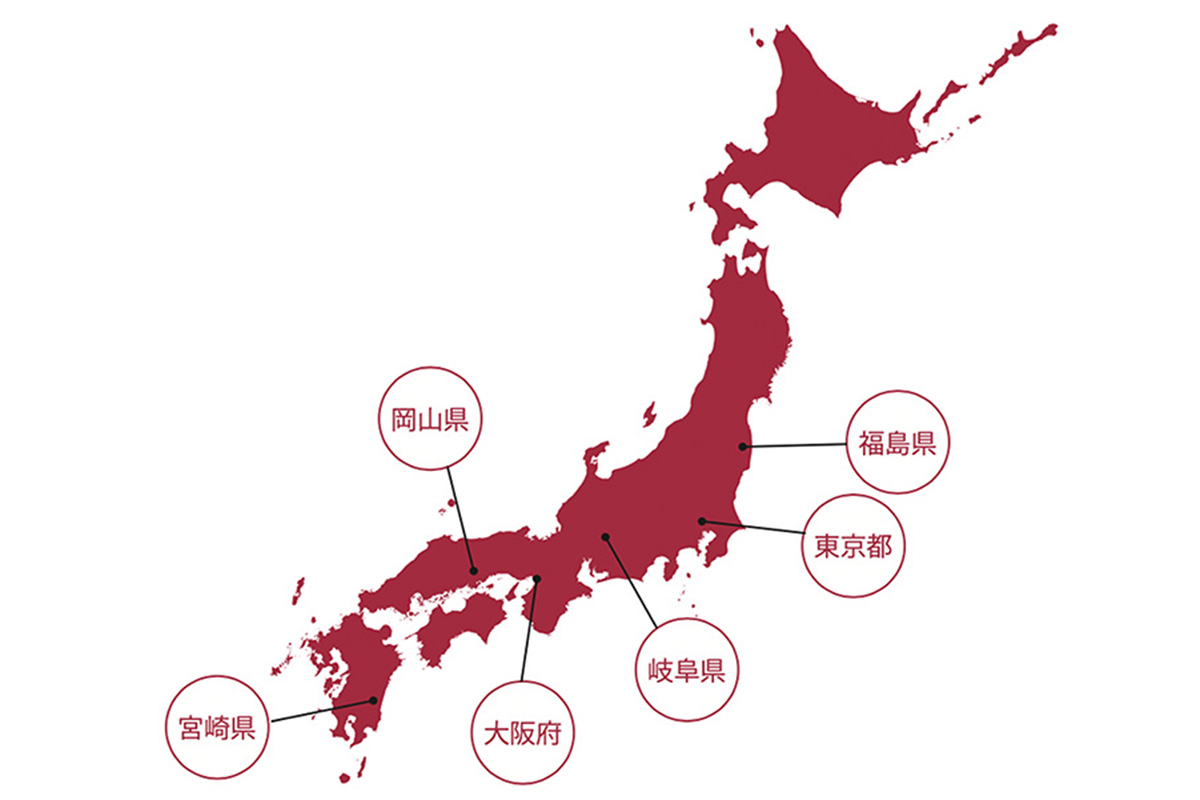

全国各地で推進中!

〈福島県〉

高校生と目指す環境に優しい農業

化学メーカー「三菱ケミカル」は県内の「南会津高校」と連携。サステイナブルな農業についての出前授業や生分解性の育苗ポットを活用した実証実験を行う。

〈東京都〉

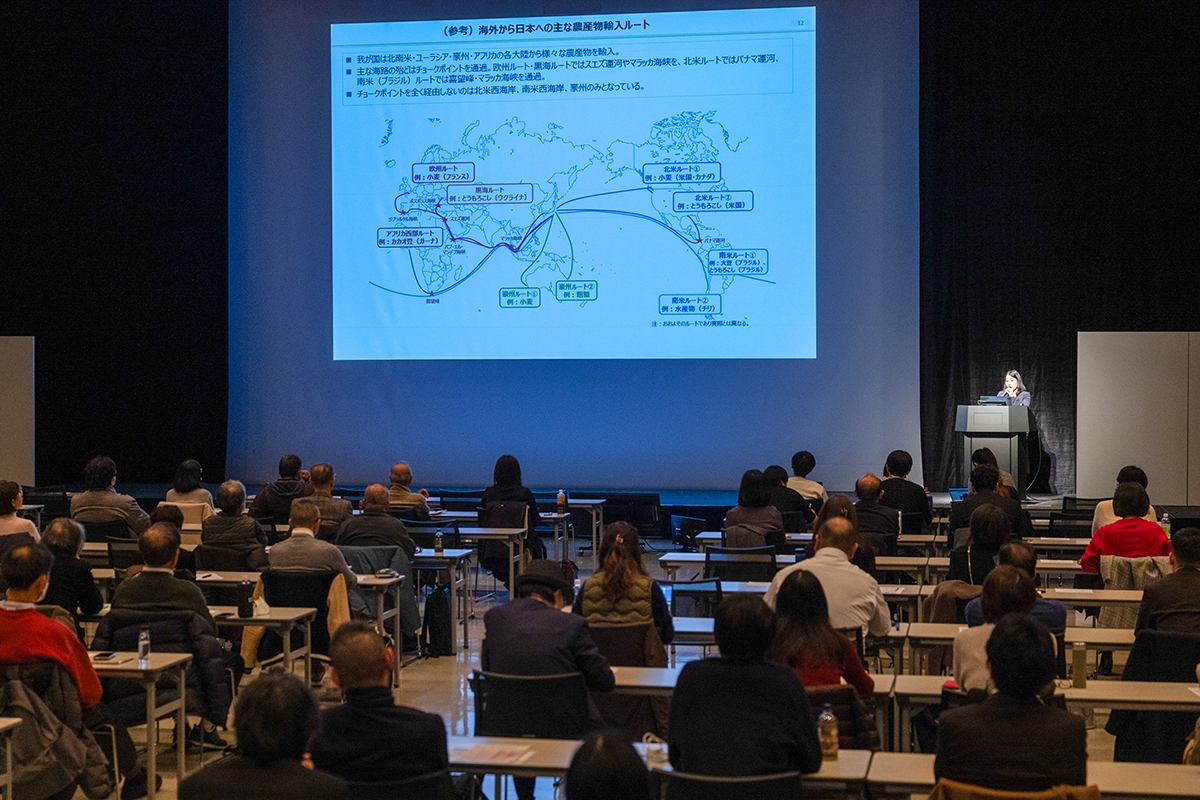

食の課題を一つひとつ丁寧に考える

「日本経済新聞社」と「日経BP」主催の「日経SDGsフェス 食のサステナビリティシンポジウム2025」では、食の課題を多様な視点から共有し、解決策を議論した。

〈岐阜県〉

全国の大学もニッポンフードシフト中!

「東海学院大学」の医療栄養学科では、学生の自主プロジェクトで、子ども食堂、伝統野菜、棚田など多彩な切り口で食や農にまつわる活動を実施。

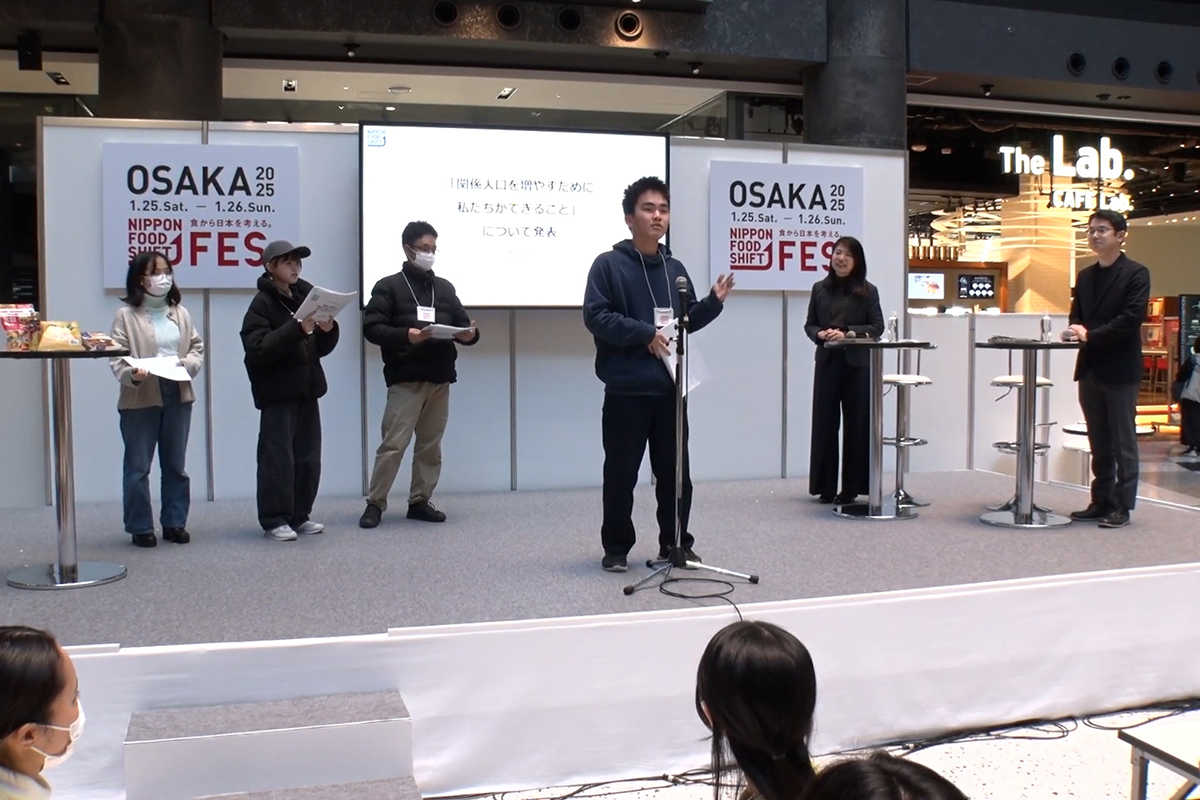

〈大阪府〉

学生と一緒に農村復活のアイデアづくり

「パソナ農援隊」は、農山漁村の地域資源活用、雇用機会創出を目指し、農山漁村地域での社会的課題解決を目的としたビジネスコンテストを大阪で開催した。

岡山県

ニッポンフードシフトを知ってもらう活動も!

公式サイトでの紹介や催事への出展など、各地方農政局で周知のための取り組みを展開。写真は中国四国農政局主催の「第5回おかやま有機農業フェア」

宮崎県

日本の伝統食材を未来につなぐためにできること

原木栽培干しシイタケ専門の卸問屋「杉本商店」は、生産者が持ち込む干しシイタケの買い取り、海外販路拡大を行い、生産者を守り、産業を未来へつなぐ。

推進パートナーとの連携とは?

≫次の記事を読む

line

text: Miyu Narita

2025年6月号「人生100年時代、食を考える。」