「美味しいとは何か?」

料理研究家・大原千鶴が語る、

京都に息づく食文化

飽食の現代、食や自然への感謝や知恵を見つめ直すヒントは京都に?親しみやすいレシピで人気の料理研究家・大原千鶴さんにお話をうかがった。

大原千鶴(おおはら ちずる)

京都市の山間部・花背の名料理宿「美山荘」で生まれ育ち、里山の自然に親しみながら和食の心得や、美意識を育む。『みんなのきょうの料理』(NHK)、『キユーピー3分クッキング』(日本テレビ)などに出演中。

季節を愉しみ暮らす

京都は三方を山に囲まれた盆地。少し移動するだけで山が見えるし、街中に鴨川も流れていて、自然を身近に感じやすいんです。だからこそ京都の人は季節をとても上手に暮らしの中に取り込んでいて、食を楽しむことにもつながっていると思います。

茶の湯の文化も影響しているのか、豪華な食材で「ドヤ!」っていうよりは、摘んできたつくしをさりげなく添えたり、奥ゆかしさがありつつ旬を感じられるのが好まれるような気がしますね。四季がちゃんとめぐっていくと、自分の中に新しい風が入って、停滞せず循環するような感じがします。

ルーティンだけの毎日でなく、食べるものにちょっと新しい季節を取り入れてみてください。ささやかなことやけど、歯車が勢いよく回り出して、ぐんと前に進むような気持ちになれますよ。

三里四方の旬をいただく

「三里四方の食によれば病知らず」ということわざがあります。三里、つまり半径約12㎞四方で採れた食材をいただきましょうという意味ですね。

京都の食料自給率は決して高くないけど、近郊農家さんたちによる伝統的な行商「振売」が健在で、採れたてのお野菜が手に入りやすいんです。やっぱり自分が暮らしているのと同じ土、空気、水で育ったもののほうが身体にすんなりおさまるんやないかしら。

地産地消ばかりで暮らすのは金銭的にも難しいかもしれませんが、輸入に依存している日本の食料事情について一人ひとりがもっと知らなきゃいけないし、危機的な状況を少しでも改善するためにも“近くのものを食べる”というマインドをもつことがとても大事。環境とつながっていく食を考える意味でも、三里四方をいっそう意識したいですね。

ないからこその知恵

京都の街は海から遠く新鮮な魚が手に入りにくかった土地柄、独特の魚料理が発展してきました。生命力が強く長距離の運送に耐えられたハモは小骨を骨切りしたりと、美味しく食べるための工夫が詰まっています。

いまは食品ロスが問題になる飽食の時代。だからこそ、あるものを大切にいただくことをあらためて考えてみましょう。たまには買い物に行かず、家に眠る乾物や缶詰を使い切るように工夫してみる。限られた中で何かをつくり出すのはおもしろい!

“ないからこその知恵”は環境に優しいだけでなく、自分の料理力も鍛えてくれるんです。

しまつのこころ

料理なら食材を無駄なく使い切ったり、建築なら古い壁を残して再生したり、京都に深く根づく「しまつ」の精神。

たとえば、大根の炊いたんの横に大根の皮のきんぴらが添えてあるとうれしくなります。出汁がらの昆布も全部とっておいて佃煮にしますよ。もったいないというより「最後までまっとうさせてあげたい」という気持ちですね。

「ひとつの花にも草にも命があると思って扱いなさい」という両親の言葉は、私の軸になっています。食材の状態を見極めて“手当て”をするのも大切なこと。感謝やリスペクトの気持ちは、お料理にちゃんと表れます。

人と食をつなぐ行事

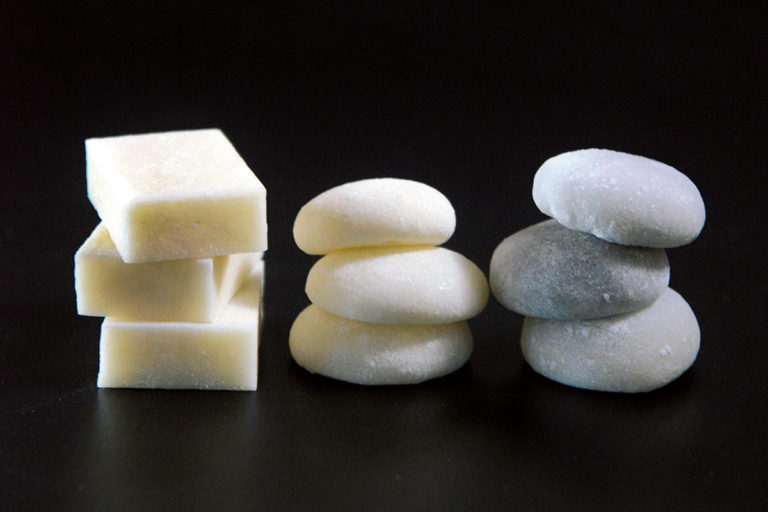

をけら参りとお雑煮、おひなさまとちらし寿司、夏越のはらえと水無月など、京都では行事と食が密接につながっています。

私も6月には水無月を食べないと落ち着かないし、小正月の小豆粥、冬至のいとこ煮も外せないですね。何しろ小豆が好きなのよ(笑)。私が生まれ育った花背での秋のお祭りのときには、おばあちゃんが鯖寿司を何十本もつくって振る舞っていたのを思い出します。地域の子どもが主役の地蔵盆という行事も京都ならでは。そういった行事や環境が作用して、京都の人同士で相通じる美意識が培われているような気がします。

line

おすすめの大原千鶴さんの記事はこちら

≫作家・柏井 壽と大原千鶴が語り合う“京都人の秋冬の味”

≫料理研究家《大原千鶴》香りで心の余裕と暮らしの美しさを演出

text: Aya Honjo illustration: Yachiyo Sekino

2025年6月号「人生100年時代、食を考える。」