食品ロスから考える日本の食の未来

後編|持続可能な食と農をかなえるためにできることとは?

2019年に「食品ロス削減推進法」が成立。人々の関心は高まりつつあるものの、ニッポンの食と農が危ない!? 東京農業大学・副学長の上岡美保さんに聞いた。持続可能な食と農をかなえるために私たちができることとは?

東京農業大学 副学長

国際食料情報学部 国際食農科学科教授

上岡美保(かみおか みほ)

博士(農業経済学)。食料消費や食育について研究。農林水産省「食育推進会議」委員。著書『食生活と食育―農と環境へのアプローチ―』(農林統計出版)ほか。

食べる理由を学ぶことが、

食を守る一歩になる。

食品ロス削減は日本の食を次世代へつなげる第一歩。食料安全保障を強化するには食料自給率を上げるシナリオを消費者視点で考えることがカギを握る。

「食料自給率アップには、国内消費量を一定と考えれば、輸入量を減らすか、国内生産量を増やすなどが考えられます。農業の担い手の確保、スマート農業推進のほか、食育を通じ地産地消や食品ロス削減を意識した消費者の行動改革も必須です」

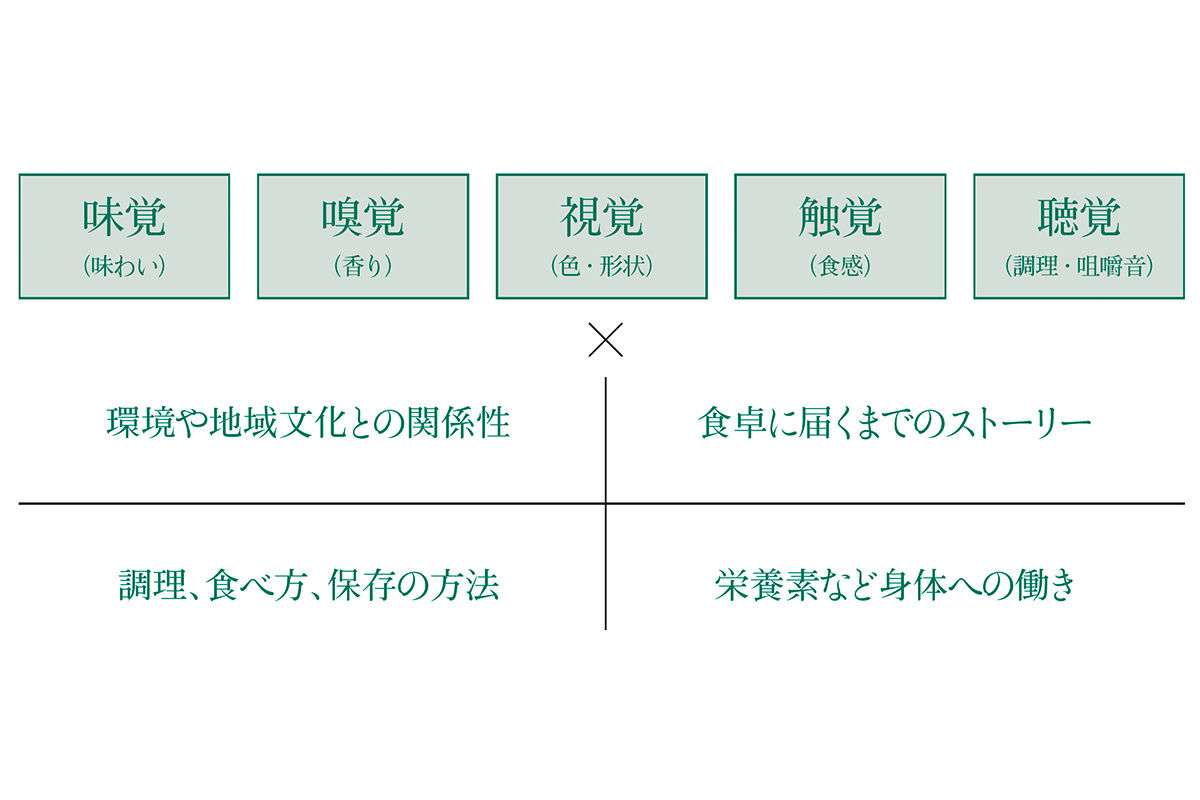

私たちは生きるために食事するが、そこに美味しさも求めている。「人間だけが、消費期限や賞味期限などのように口にせずとも安全を確かめられ、“情報”に基づく美味しさを味わえます。ただ、情報が人本来の五感や基本五味の感覚を鈍くさせていることも事実。五感で味わう美味しさと、学び得た情報を掛け合わせて総合的に食を楽しむ。それが日本の食の未来を守ることにつながります」

line

本当の美味しさは

五感×情報の掛け合わせにあり!

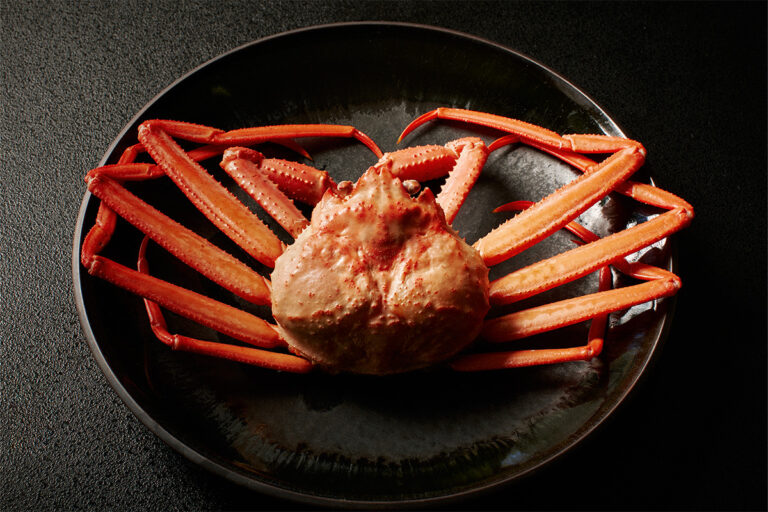

人間は五感と情報の掛け合わせで美味しさを味わっている。味覚、嗅覚、視覚、触覚、聴覚といった五感をフル稼働させることで、食材の風味や食味が存分に味わえる。同時に、料理に込められたつくり手の工夫や食材が育まれる環境のストーリーは、食事体験を豊かにするものだ。

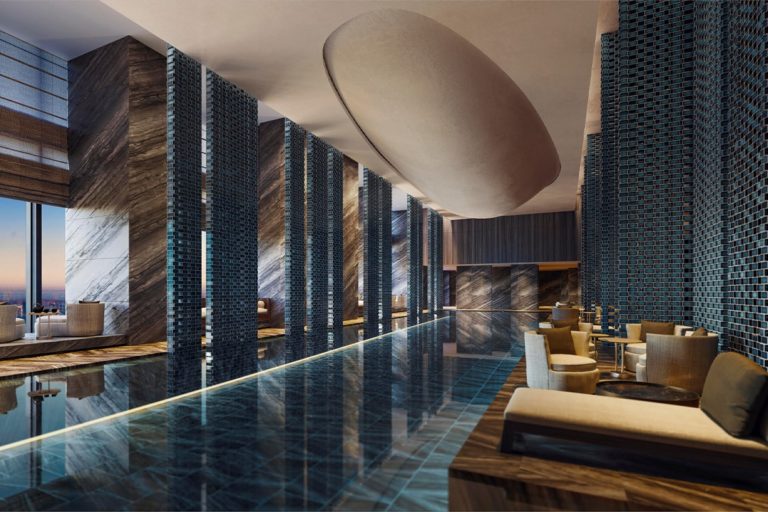

さらに、一緒に食べる人や雰囲気、うつわなどにまつわる情報も料理を美味しく感じさせる要因となる。五感と情報が融合し、生まれる総合的な美味しさこそが食の本質なのだ。

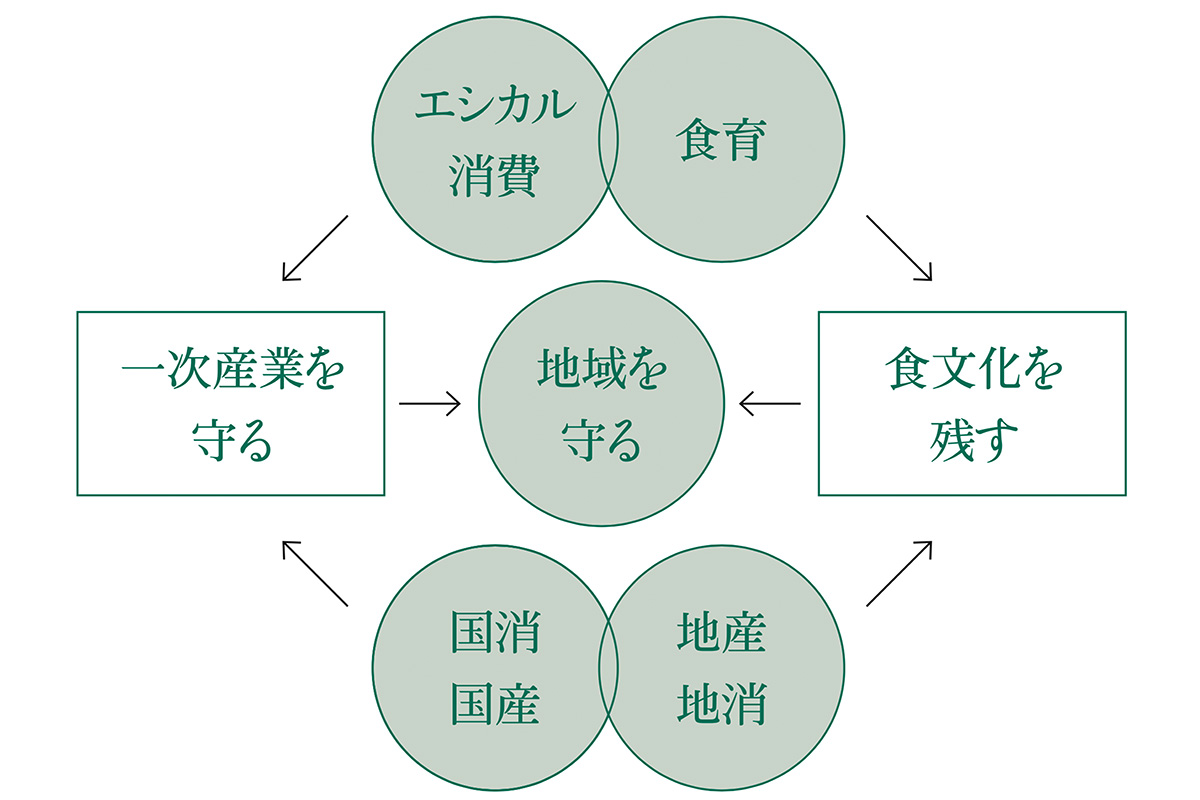

次世代に食・農を紡ぐためにできること

日本の食と農業の未来を守るには「食文化を残し」、「一次産業を守る」取り組みが必須。食の知識を深めながら、地産地消で地域の農業を支援し食文化を維持。生産者の労働に見合った適正価格で購入するエシカル消費も欠かせない。生産者は消費者のニーズに合う農畜産物をつくり、食べ手も国産の食品を消費することを意識して、国消国産に努めたい。

line

text: Seika Mori photo: Tomoaki Okuyama

2025年6月号「人生100年時代、食を考える。」