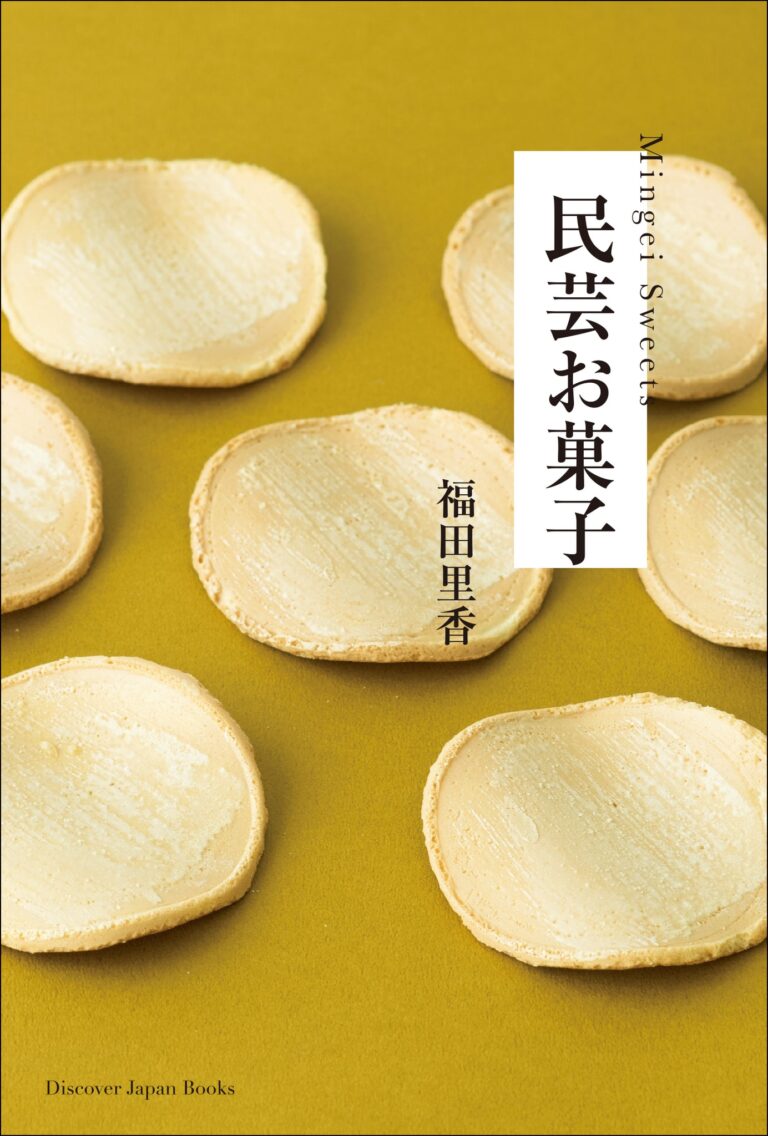

東京国立近代美術館「民藝の100年」

柳宗悦没後60年に見つめ直す、

ローカルでモダンな民藝

いま「民藝」に注目が集まっています。人々の関心が、暮らしを豊かにデザインすること、日本にまだ残る地方色や伝統的な手仕事に向かっていることも理由のひとつ。そんな中、民藝運動の父・柳宗悦の没後60年を記念した展覧会「民藝の100年」が東京国立近代美術館で10月26日(火)から2022年2月13日(日)にかけて行われています。「民藝」という美の概念が生まれてからおよそ100年、時代とともに変化し続けた民藝の試みを見つめる本展の見どころを紹介します!

ローカルであり、モダンである。

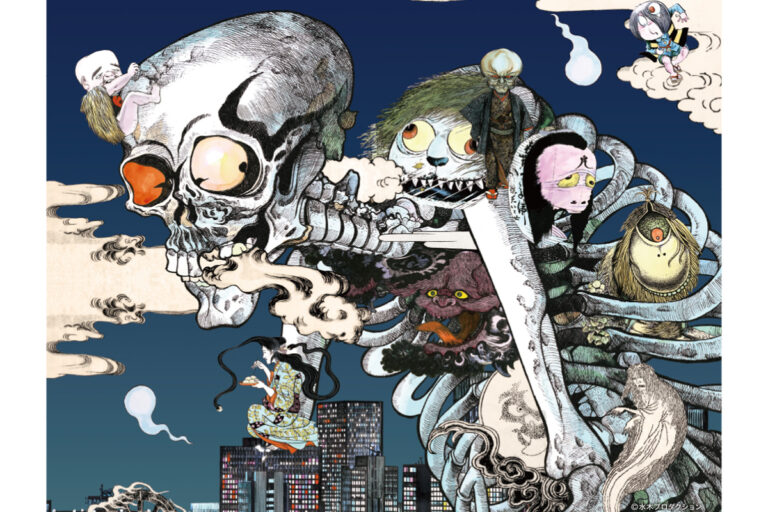

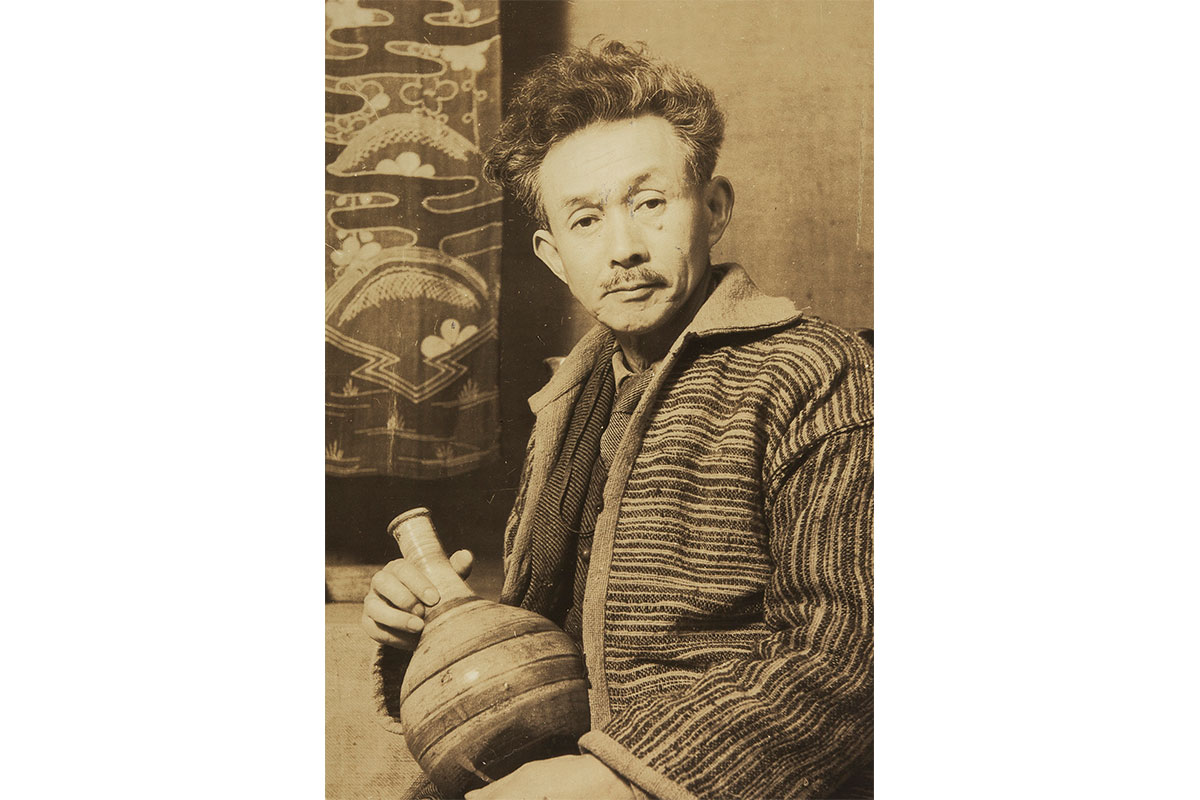

「民藝」とは、「民衆的工芸」を略した言葉。民藝運動が生まれたのは、近代の眼がローカルなものを発見していくという「捻じれ」をはらんだ時代だった。柳宗悦、濱田庄司、河井寬次郎らは、若くして西洋の情報に触れ、モダンに目覚めた世代でありながら、それまで見過ごされてきた日常の生活道具の中に潜む“美”を見出し、工芸を通して生活と社会を美的に変革しようと試みた。

そんな彼らが見出した「民藝」に今注目が集まっている。世の中の状況も加熱の一端を担っているのだろうが、いずれにせよ、およそ100年も前に作り出された新たな美の概念が、今なお人々を触発し続けているのは驚くべきことだ。

柳宗悦の没後60年に開催される本展では、柳らが蒐集した陶磁器、染織、木工、蓑、ざるなどの暮らしの道具類や大津絵といった民画のコレクションとともに出版物、写真、映像などの同時代資料を展示し、総点数450点を超える作品と資料を通して、民藝とその内外に広がる社会、歴史や経済を浮かび上がらせる。

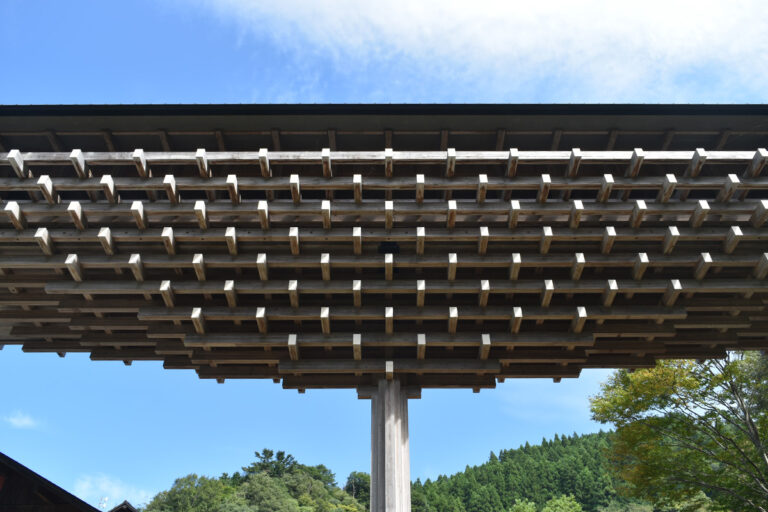

今回とりわけ注目されるのは、「美術館」「出版」「流通」という三本柱を掲げた民藝のモダンな「編集」手法と、それぞれの地方の人・モノ・情報をつないで協働した民藝のローカルなネットワークだ。民藝の実践は、美しい「モノ」の蒐集にとどまらず、新作民藝の生産から流通までの仕組みづくり、あるいは農村地方の生活改善といった社会の問題提起、衣食住の提案、景観保存にまで広がった。

「近代」の終焉が語られて久しい今、持続可能な社会や暮らしとはどのようなものなのか? 「既にある地域資源」を発見し、人・モノ・情報の関係を編み直してきた民藝運動の可能性を「近代美術館」という場から見つめ直す。

本展の見どころ

1.民藝の歴史的な変化と社会の関係

民藝運動はどのような背景のなかで生まれ、変化してきたのか。関東大震災、鉄道網の発達と観光ブーム、戦争と国家、戦後の高度経済成長……。民藝運動の歩みは「近代化」と表裏一体であり、社会の大きな節目と併走するように展開してきた。なぜ今、民藝が注目されるのかをひも解いていく。

2.手を動かす柳宗悦-そのデザイン・編集手法を分析

宗教哲学者であり、文筆活動を主体として民藝運動を推し進めた柳だが、実はなかなかの画力の持ち主。集めた器物をスケッチし、書体(フォント)を作り、写真のトリミングや配置を決め、あるいは建物や製品の設計図を描き、大津絵などの絵画の表具をしつらえるなど、あらゆる「編集」作業に腕を振るった。柳が様々なメディアを通して、自らの美的感覚をどのように示し、伝えたのか? その「手さばき」を解析する。

3.衣食住から景観保存まで

ツイードの三つ揃いスーツ、蝶ネクタイに丸眼鏡、ワークウェアとしての作務衣……。民藝の人々は、みなスタイリッシュで洒落ていた。しゃぶしゃぶにカレー、地方の土産菓子など、食文化にも民藝は関わっている。民家の特徴を取り入れた建築にウィンザーチェア、日本・朝鮮・西洋折衷のインテリアデザインはよく知られるところだが、鳥取砂丘の景観保存にも民藝が関わっていたことはご存じだろうか?

《染付秋草文面取壺》(瓢形瓶(ひょうけいへい)部分)朝鮮半島 朝鮮時代 18世紀前半 日本民藝館

木喰五行(もくじきごぎょう)《地蔵菩薩像》 1801年 日本民藝館

《ボウバック・アームチェア スプラットタイプ》イギリス 19世紀 日本民藝館

《自在掛(じざいかけ) 大黒》北陸地方 江戸時代 19世紀 日本民藝館

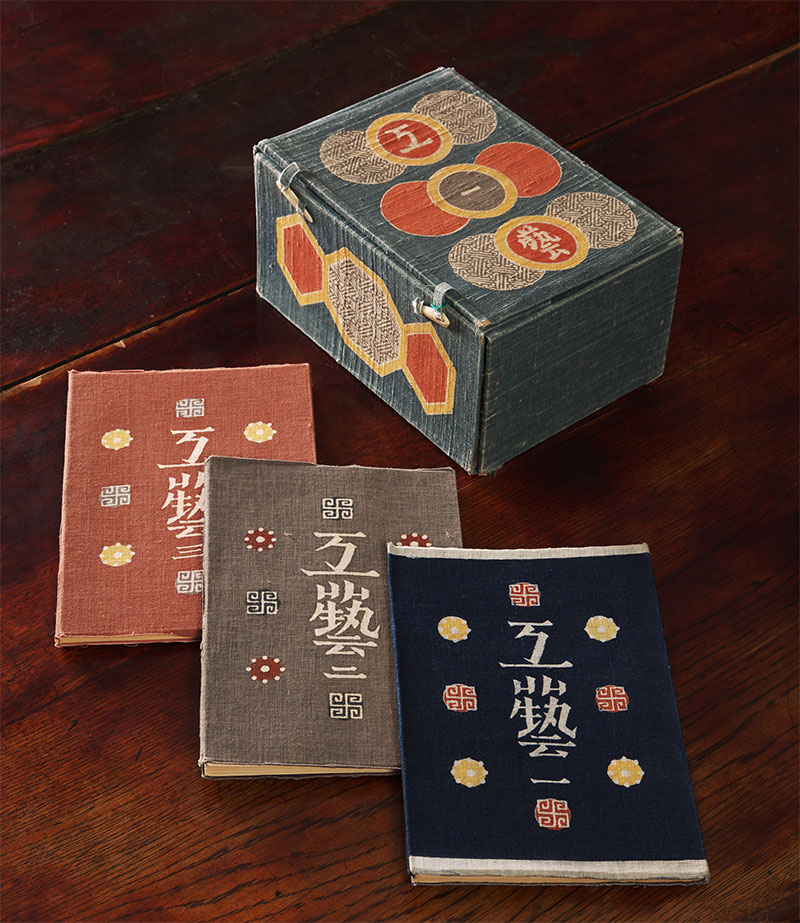

雑誌『工藝』第1号-第3号 1931年(型染・装幀 芹沢銈介)写真提供:日本民藝館

《白地網文様鞠散し革羽織(しろじあみもんようまりちらしかわばおり)》(部分) 江戸時代 18世紀 日本民藝館

《ににぐりネクタイ》(デザイン指導:吉田璋也)向国安処女会ほか(鳥取県)1931年(デザイン)鳥取民藝美術館 撮影:白岡晃

《垢取り》糸満(沖縄県)1939年頃 日本民藝館

《藁沓(わらぐつ)》 山形県 1940年頃 日本民藝館

《黒土瓶》(デザイン:柳宗理)京都五条坂窯(京都府)1958年 柳工業デザイン研究会(金沢美術工芸大学寄託)

民藝の思想が生まれて100年近く経過した今もなお、生活のかたちを見つめ直そうとする人々にさまざまなアイデアを与え続ける民藝。本展を通して、その可能性を改めて探ってみてはいかがだろうか。

柳宗悦没後60年記念展「民藝の100年」

会期|2021年10月26日(火)〜2022年2月13日(日)※会期中一部展示替えあり

会場|東京国立近代美術館

住所|東京都千代田区北の丸公園3-1

時間|10:00~17:00(金・土曜は~20:00)※最終入館は閉館の30分前まで

休館日|月曜(1月10日は開館)、年末年始(12月28日~1月1日)、1月11日

料金|一般1800円、大学生1200円、高校生700円、中学生以下無料

Tel|050-5541-8600(ハローダイヤル)

https://mingei100.jp