「あか吉」

愛媛・伯方島のすごい鮨を支える 料理人と漁師のチームワーク【後編】

広島県尾道市から愛媛県今治市を結ぶ「しまなみ海道」沿いの伯方島にある、知る人ぞ知る鮨の名店「あか吉」。瀬戸内海の豊かな自然が生んだ最高の魚に出合うため、食ジャーナリストのマッキー牧元さんが伯方島を訪ねます。

魚を眠らせる漁師

藤本純一さんが整える魚とは

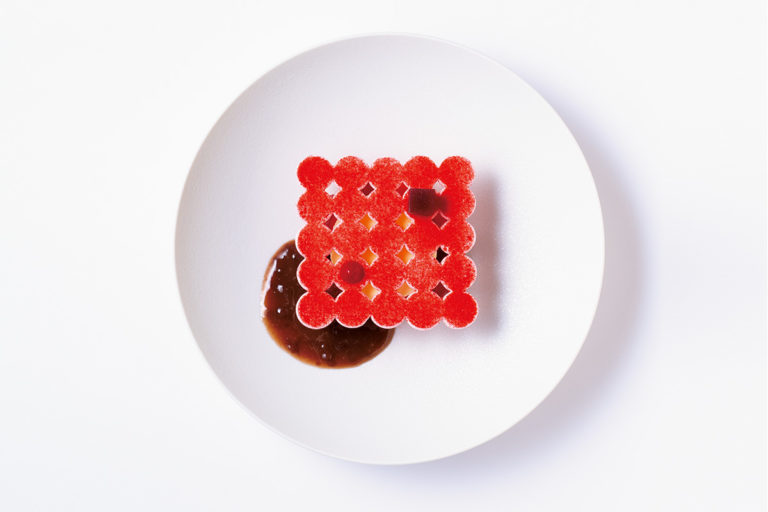

魚を食べる。命を奪った魚を、人間の身体に取り込む。日常当たり前のように行っている行為である。だがそこに色気を、感じることは少ない。色気とは、人間の官能を刺激する味である。色気を感じるとは、魚自体が、海の中にいる純粋な状態を保っていなければならないのだと思う。その清く、美しい生命感を感じ取るからこそ、色気を感じ、コーフンしてしまうのではないだろうか。

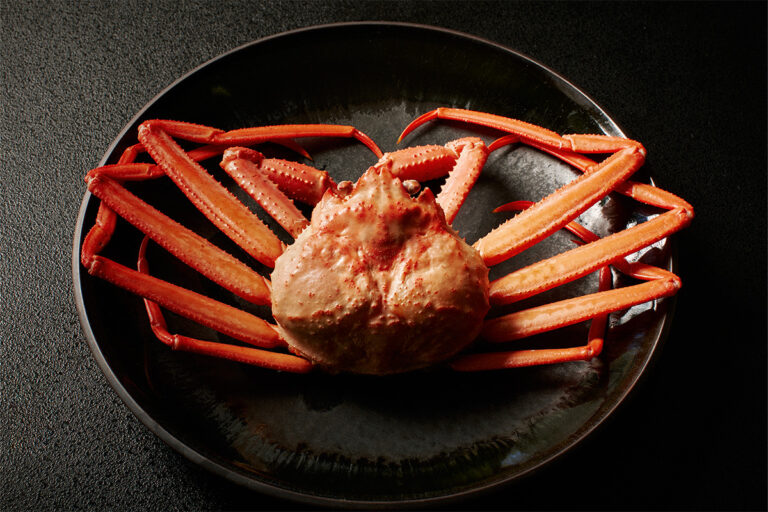

「あか吉」の鮨を食べながら、そのことをずっと考えていた。その魚は、全国の料理人がその魚を欲してやまない漁師・藤本純一さんが捕り、整えた魚なのである。そんな藤本さんの魚の中でも、一級品がここには届く。

ご主人・赤瀬淳治さんは、藤本さんと、20数年前から魚の研究をしてきた。野締めはどうして臭いのか、それぞれの魚の熟成のピーク、血の抜き方、それぞれの魚を生かした料理法などなど、二人で食べ、研鑽を重ねてきたのだという。

「血を抜くといっても、料理人がいつ使うのか、どんな料理にするのかによって血の抜き具合のパーセンテージが違う。血は臭みにもなるが旨みの一部です。どの部分を切れば、どれくらいの差で血が出るかを知り、その料理のやり方や使う時期によって、パーセンテージを変えます」。いい魚を最良の方法で捕り、活け越しをし、ストレスを与えないようにしながら、神経締めを施すだけではない。それぞれの魚を、料理人に合わせて「整える」のである。

「今夜の魚が美味しかったら僕のせい。美味しくなかったら大将のせい」と冗談を言われたが、整え方と、鍛えた舌と鼻に自信があるからだろう。いやこの言葉の裏には、ともに試行錯誤してきた同士への敬意がある。

藤本さんは漁師としては3代目となる。おじいさんは、藤本さんが魚好きになって漁師を志すよう、最上の魚を売らずに、孫に食べさせたという。魚好きになった藤本さんは、中学生頃から漁の手伝いをはじめた。実験好きだった少年は、この魚はこう締めたらもっと美味しくなる、この魚はこう捕ったほうが美味しくなると、次々に新しいやり方を考え出した。

漁船に乗せてもらい、捕る様子と魚の処理を見せていただいた。その速さも素晴らしいが、活け越しの魚たちが、暴れないことに驚かされた。脳死状態で眠らせているから可能だという。すべてにおいて、魚にストレスを与えない状態をいかに保つかということを行っているのである。この整えた魚は、全国の料理人から注文が殺到する。多くの料理人が欲しているため、新しいつき合いの方は、数年待ちという人もいるらしい。

「うちの魚は日本一」という漁師はいるが、実際ほかの産地を食べているわけではなく、裏付けがないことが多い、だが藤本さんは、各地の魚を食べまくり、地元の魚の長所と短所を知り、それを活かす方法を探ってきた。また卸している飲食店へも食べに行く。そうして常に最善の道を探っている。

「いまはほかの漁師の魚も整えて、市場より高く売るようにしています。次には、松山市場も変えたい。その後は海外に行って、魚の処理を教えたい」。そう語る眼には、魚を活かす道を選んだ、覚悟の炎が燃えていた。

text:Mackey Makimoto photo: Kenta Yoshizawa

Discover Japan 2022年2月号「美味しい魚の基本」