移民と故郷と心の中のリトル・ジャパン

文筆家 塩谷 舞

本誌でもおなじみの各業界で活躍する著名人に、おうち時間の過ごし方やアイデアを聞く《DJ的・おうち時間の充実計画》。今回はパンデミックの中心となったニューヨークから故郷に想いを馳せる文筆家・塩谷舞さんの言葉を届ける。時差はあれど、心の距離はなし。

塩谷舞(しおたに・まい)

milieu編集長・文筆家。大阪とニューヨークの二拠点生活中。1988年、大阪・千里生まれ。京都市立芸術大学卒業。2009年、アートマガジン『SHAKE ART!』を創刊。会社員を経て、2015年より独立

焦がし醤油の肉じゃが、羽根つき餃子、二度揚げ唐揚げ、ピェンロー鍋……ここ1カ月の、我が家の食卓に並ぶ定番料理たち。夫婦ともに飽きることもなく、ごはんと味噌汁をお供にこのあたりをヘビロテしている。たまの贅沢として、2週間に一度は魚屋で鮮魚を買い、また2週間に一度は近所のやたらめったら旨い中華をデリバリー。中でもぴりっと甘辛いタレがからんだオクラの豚肉巻きは悶えるほどで「旨い中華にかなうものはない」、「奥行きが違う」と大興奮してたいらげる。

そんな夕食のお供は、『プロフェッショナル 仕事の流儀』。NetflixやAmazonプライムもいろいろ見ていたのだが、結局のところ国産サブスクのNHKオンデマンドに落ち着いた。特に日本の職人シリーズは惚れ惚れとするものばかりで、夕食の満足度はがぜん底上げされてしまう。

「楽しい会話は食事を美味しくする」だなんて言うけれど、いま、夫婦二人の会話なんてこれ以上ないほどに飽和している。豊かな番組選びが、隔離生活中のマンネリ化防止にも役立っているんじゃなかろうか。

夕食中、ドッ!!! と窓の外から歓声が聴こえてくる。「あぁ、19時か」と窓辺に近づき、こちらも精一杯の拍手を送る。

私たちが住んでいるのはニューヨーク。何でもあったはずの美しい街が、またたく間にパンデミックの中心地となってしまった。あまりに困難な非日常の中、必要不可欠な働き手や、医療関係者に感謝を伝えるため、ニューヨーカーたちは毎日19時に拍手を送るようになっていた。

3月末からはじまったこの習慣は、日に日に音を大きくし、もはや19時の時報になりつつある。「Thank you!」と叫ぶ人、口笛を吹く人、フライパンをシンバルのごとく響かせる人……一日の終盤、けたたましいほどの音、音、音を浴びてやっと私は、ここが遠く離れた異国であることを思い出す。

3月22日、NY州に事実上の外出禁止令が出された。その政令とともに家族以外との接触を断った結果、我が家の人口構成比は日本人10割に。夫と二人だけで日本語を喋り、日本食を食べ、日本の番組を見ていると、自分がいまどの国に暮らしているのかさっぱりわからなくなってくる。家の中だけは、いつまでも故郷なのだ。

「日本、捨てるんか」。

数年前、NYに引っ越すと話したとき、冗談混じりにこんなことを言われた。大阪から東京に上京するときにも似たようなことを言われたから、別れ言葉の常套句なのかもしれない。が、実際は「捨てる」というほど潔くない。事実、こうして日本語を書いているのだし、何度も日米間を行ったり来たり。なんなら、テレワークが主流になったいま、物理的距離は仕事の障壁ではなくなった。超えられないのは時差くらいだ。

私の職場はソーシャルメディア。Twitter、Instagram、noteの3本柱で飯を食っている。物理的オフィスをもたないため、何とものらりくらりと太平洋上空を行ったり来たりしながら、文章を書いて生きている。もしこれが30年前の渡米であれば、心意気はまったく違っただろう。NYで勝負するには、二度と帰らぬ覚悟で飛ぶしかなかったらしい。いいか悪いかは知らないが、ぬるりと移住できる時代になってしまった。

非日常の中で扉を閉めて暮らしていると、「自分は外国に行ったんじゃない。日本を遠くまでもってきたんだ」という気持ちにさえなってくる。

海外から日本の空港に降り立つと、ふわりとお醤油の香りがするのだが、きっとNYの我が家も醤油の香りで満ちている。家の外に緊張感があればあるほど、祖国の味が恋しくなり、醤油とみりんばかりが減ってしまう。

狭い空間で文化が滞留している有様は、まるで鎖国中の島国だ。しかもこれが、我が家だけではない。イタリア系アメリカ人のクオモ州知事は、パスタとミートボールを囲む家族の食卓をTwitterにアップしていた。移民だらけのNYでは、いまはすべての家庭が島国と化している。かつてニューアムステルダムと呼ばれたこの地は、ヨーロッパからの移民が「新しい故郷」を強引につくった場所でもあるのだ。

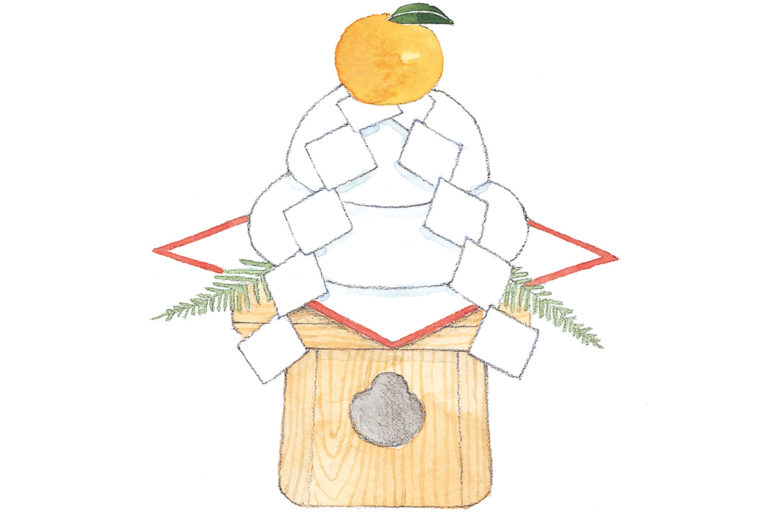

もちろん移民というのは、母国での生活に何か物足りないものがあるからこそ、移民になるのである。目の前にはない豊かさを、もしくは安全を、はたまた社会的成功を求めて、半ば逃げるように、次の街へと移動していく。しかし移動した先で、人々は寺を、教会を、モスクを建てる。馴染みの味が手に入るように農地を耕し、市場をつくり、料理店を開く。異国で暮らす私たちは今日も無意識に、家の中にリトル・ジャパンをせっせとこさえている。

いま、SNSでは「出羽守」という言葉が目につくようになってしまった。日本と海外で非常時への対処法が異なることから、「海外ではこうなのに日本は……」と、在外邦人たちがあれこれ懸念を伝えているからだ。対して「日本を捨てた人が何を……」と反論がはじまる。

リトル・ジャパンの住人としては、この分断は心がちぎれるほどに痛い。「日本を捨てた人」に、自分も入るのだろうか。捨ててない。全然捨ててなんかないのに。それどころか、心のよりどころとして、リトル・ジャパンは今日も色濃くなっている。

異国の地で、鎖国された小さな島国たちが光る。それぞれの光の中ではきっと、遠い土地の文化が育まれて、それぞれの心を守っているのだ。

text&photo=Mai Shiotani

執筆=2020年4月21日

2020年6月号 特集「おうち時間。」