日本の風呂の原点は、サウナだった!?

|世界に誇る日本サウナの歴史と文化【後編】

個性豊かな施設が次々に誕生している現代日本のサウナシーン。その独自性や創造力は海外のサウナ愛好家からも注目されている。一過性のブームで終わることなく、日本独自のサウナカルチャーが醸成されている背景には日本人らしい感性や国民性があると、サウナ文化研究家のこばやしあやなさんは言う。

今回は、日本古来の入浴法である「蒸気浴」から現代サウナに至るまでの繋がりを、歴史に残るエピソードを交えて紹介する。

江戸時代の遥か前から

日本人はととのっていたんです

日本の伝統的な入浴法といえば「風呂」、すなわち湯にとっぷりと身体を沈める「温水浴」だと思い込んでいる日本人は、きっと少なくないだろう。ところが、湯に浸かる入浴法が温泉地以外でも一般化し、庶民の習慣として定着したのは、実は江戸時代以降のこと。それ以前の入浴法の主流は、蒸気や熱気で身体を温めて発汗する「蒸気浴」、つまりはサウナの親類だったのだ。

人々が浸かり続ける量と、清潔な湯を安全に焚くことがいかに至難の業だったかは、昔の技術力を想像すれば納得できるだろう。概して、大量の湯をつくるより蒸気をつくるほうがずっと容易かつ省エネで、効率よく多くの人の発汗を促せたのである。

日本各地、特に西日本一帯には、都市で浴場通いが大衆化する江戸時代より遥か前から、私たちの先祖がさまざまな様式の蒸気浴を実践していた記録やその遺構が残っている。西国に寄っているのは、蒸気浴のメソッドは多かれ少なかれ、大陸から朝鮮半島を経て伝播したと推測されるからだ。

たとえば、山口県や大分県など瀬戸内海西部の沿岸には「石風呂」と呼ばれる天然の蒸気浴室の遺構が多い。自然の洞窟や岩壁を採掘した洞穴などの密室空間で、枯れ葉を燃やして床や空間を焚きつける。そこに海塩に浸したむしろを敷いたり海水をまいて、まん延した蒸気で発汗する入浴スタイルで、現代風にいえばスチームサウナそのものだ。

「かま風呂」では、瓦や陶器を焼く窯に似た饅頭型のシェルター内で生木を焚き、十分に熱された室内に濡れたござを敷いて発汗を楽しむ。これと同一のサウナ室が、韓国でもハンジュンマク(汗蒸幕)という名前で古来利用されており、かつて日本列島に伝わったのだろうといわれている。

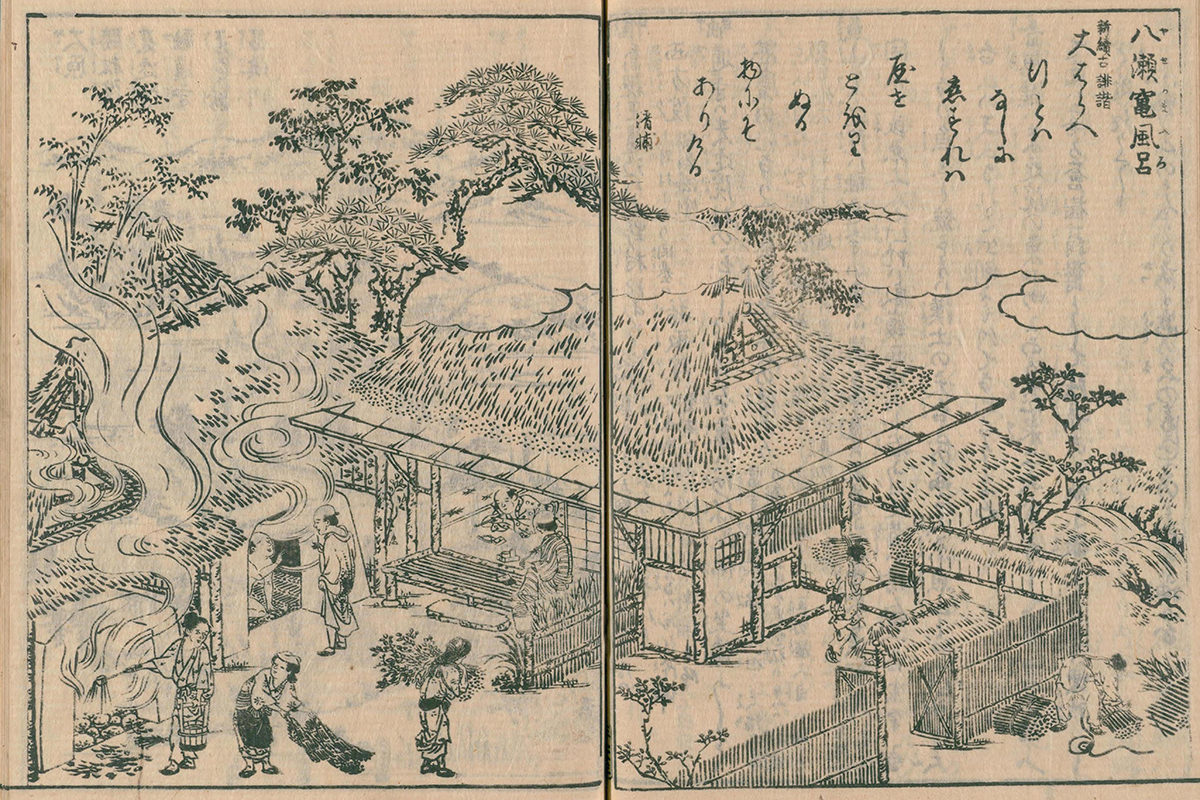

京都市北部の八瀬という山里集落には、7世紀の戦乱「壬申の乱」で流れ矢を背に受けた大海人皇子(後の天武天皇)が、当地の窯風呂で傷を癒したという伝説が残る。特に江戸時代の八瀬は、ゴロンと横になれる休憩処を併設した窯風呂の施設が軒を連ね、京都人や往来する旅人に人気の保養先だったようだ。まさに、今日のスーパー銭湯をほうふつとさせる気軽なリラクゼーション空間だったのだろう。

提供=こばやしあやな

さらに、蒸し風呂は禅修行でも重要な役割を担っていた。1202年に禅僧・栄西が開山した、京都最古の禅寺「建仁寺」の境内には、通常非公開だが「浴室」と書かれた小屋がある。中に入ると、引き戸の付いたシンプルな低天井の箱型小屋がちょこんと佇んでいる。これが、「から風呂」とも呼ばれる蒸気浴室だ。すのこ床の隙間からは、裏土間にある湯釜の湯気がじかに流れ込む。実は、僧たちはこの灼熱の蒸気に満たされた暗い密閉空間で、線香が1本燃え尽きるまで(推定約30分)坐禅を遂げていたそうだ。それはもはや、癒しとは対極の苦行の入浴タイムだったに違いない。

寺院の浴室ではその後、修行僧だけでなく一般市民に入浴の機会を提供する「施浴」が盛んになる。近世(安土桃山時代)への移行期には、いよいよ公衆浴場が出現し、蒸し風呂が大衆化を果たした。さらに浴場の蒸気浴室に熱い湯を張った浴槽がつくられはじめると、人々の入浴スタイルも徐々に蒸気浴から温水浴へと移ろい、浴場が我々の思い描く風呂の姿に近づいていく……という流れだ。

ところで、禅寺の浴室で最後まで熱に耐えた僧侶には、裏土間の隅にある井戸の冷水を頭から被って汗を流す、至福の慰労時間が待っていたのだという。私は、焦熱に耐えて己と向き合い、限界の手前で冷水を浴びて心身を解き放つ……、そんな禅僧たちの恍惚的境地こそが、時を隔てて「ととのう」という言葉で表現され、現代のサウナ愛好家のDNAに残り続けているのではないかと想像して、ニンマリしてしまう。

line

text: Ayana Kobayashi

Discover Japan 2024年2月号「人生に効く温泉」