国宝のオンパレード《平等院》

極楽浄土を表現する世界遺産

平安・鎌倉時代の古都を国宝と茶でたどる①

日本で5番目の世界遺産として記載された「古都京都の文化財」が宇治市にもあるのをご存じだろうか。宇治には、日本の代表的な文化財・平等院のみならず、平安・鎌倉時代の歴史が刻まれた文化財が点在している。そんな歴史に思いを馳せつつめぐることができる、茶処ならではの愉しみを柏井 壽さんと見つけに行こう。

今回は平等院で目にすることができる国宝の数々を紹介する。

文=柏井 壽

作家。1952年、京都府生まれ。京都人ならではの目線を生かしたエッセイや旅紀行文を執筆。小誌特集内「京都人の美味しい日常」でもエッセイを寄稿。

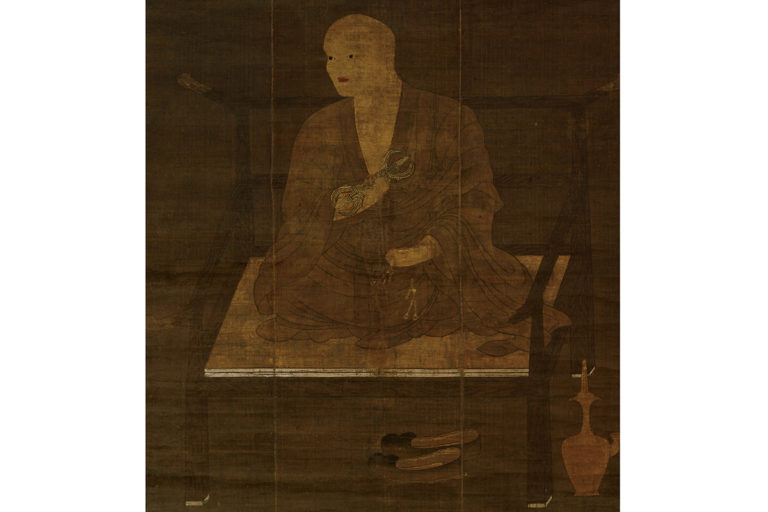

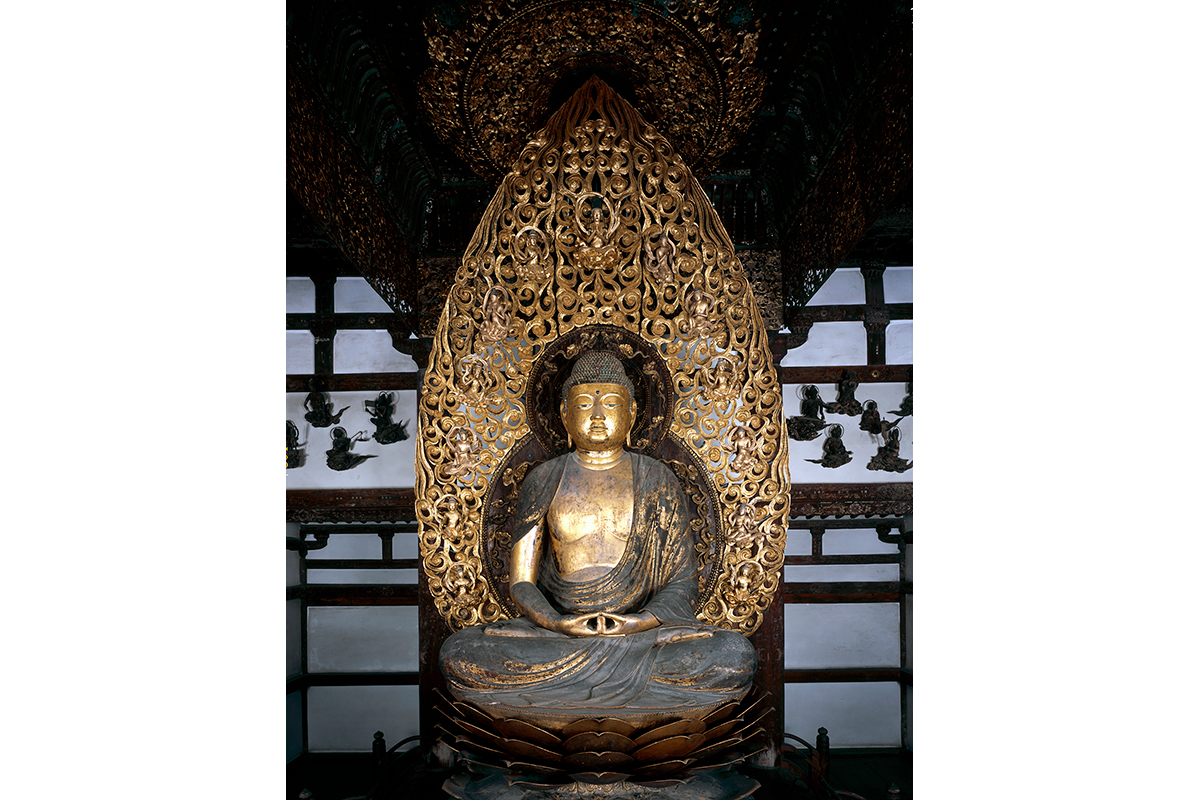

日本を代表する仏師・定朝晩年の作で、平安時代後期の1053(天喜元)年に納められた。定朝の現存する唯一確実な像とされる。日本独自の寄木造で、両手で定印を結び、伏目がちながら大きな眼は拝む者を静かに見つめる。像高277.2㎝ 木造、漆箔

洛南伏見からさらに南へ下り、少し東へ進むと、宇治へとたどり着きます。

京都の南奥に位置する宇治は、場所にもよりますが気温も少し低く、過ごしやすい気候なので、古くは別荘地としても人気があったようです。

伏見は京都市の中にありますが、宇治は京都市の外、宇治市にあります。それほどエリアが広いのです。

広い宇治の中で中心となるのは、宇治川に架かる宇治橋界隈です。

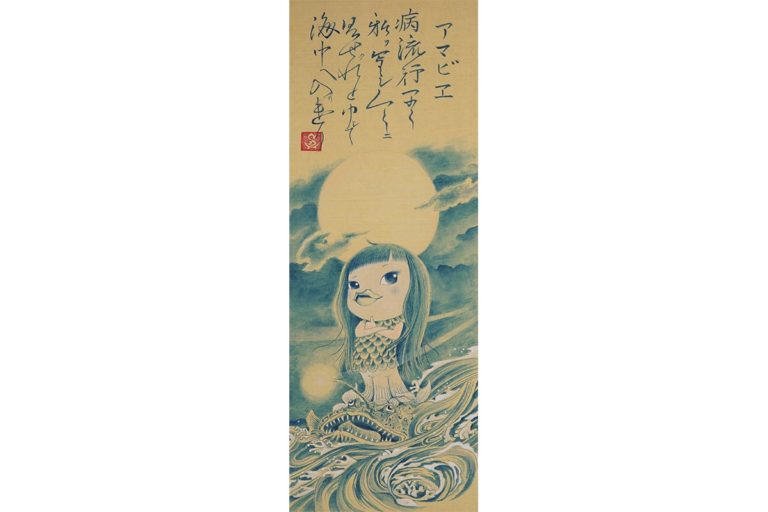

鳳凰堂内で阿弥陀如来を囲むように壁に掛け並べられている52の菩薩像のひとつ。頭光を負い、なびく雲に乗って正面を向いて坐り、笙(しょう)を奏でている

宇治エリアにある2カ所の世界文化遺産、「平等院」と「宇治上神社」は宇治川を挟んで、向かい合って建っていますし、『源氏物語』の舞台ともなったあたりには紫式部の像が置かれています。

源氏物語の末尾にあたる第三部の「橋姫」から「夢浮橋」までは「宇治十帖」と呼ばれ、物語はこの近辺で展開します。

右手で天衣をつかみ、左足を持ち上げて舞う姿は、菩薩群の中で特に優美な造形。背面に「満月」の墨書があることから満月菩薩としてつくられたとされる

そんな宇治を代表する寺院が平等院。世界文化遺産です。

平等院には行ったことがなくても、シンメトリーな美しさで知られる「鳳凰堂」には見覚えがあるはずです。10円玉の表に描かれていることはよく知られていますが、1万円札の裏側にも鳳凰がデザインされていることは、存外知られていません。

鳳凰堂中堂の屋根上南北両端で、建立から約900年にわたりお堂を見守ってきた初代鳳凰。鳳凰は空想上の霊鳥。2004(平成16)年以降発行の1万円札にはこの鳳凰が描かれている。銅鋳・鍛製鍍金 北方像 像高95㎝ 南方像 像高98.8㎝ 平安時代・11世紀

時の摂政として、強い権勢を誇っていた藤原道長が、洛外の別荘として使っていた「宇治殿」を、道長亡き後に、息子である頼通が寺院に改め、「平等院」を開創したのは、永承7年のことでした。

その頃の世の中は、お釈迦さまの入滅から2000年経つと、天災や人災に見舞われ、世がひどく乱れるという思想、末法思想が大流行していました。当時は阿弥陀堂と呼ばれていた「鳳凰堂」が建立され、西方極楽浄土の主である阿弥陀如来を祀るお堂ということから、救いを求める人々の間で大人気となりました。

極楽を象徴するような平等院は貴族だけでなく、広く庶民にも崇拝されるようになり、その権威を高めていったのです。

line

平安時代を代表する梵鐘の一つで、天下の三名鐘として知られる。ひげを逆立たせた竜頭が飾られ、唐草文の上に鳳凰や踊る天人などの繊細な浮き彫りが施されている。銅製鋳造 総高199㎝ 竜頭高41.8㎝ 笠形高10.9㎝ 身高146㎝ 撞座径19.7㎝ 口径123㎝ 口厚12㎝ 平安時代・12世紀

《平等院ミュージアム鳳翔館/茶房 藤花》

≫続きを読む

1 2 3 4

平等院

住所|宇治市宇治蓮華116

Tel|0774-21-2861

拝観時間|庭園8:30〜17:30(受付終了17:15)、鳳凰堂内部拝観9:30〜16:10(各回50名定員、受付時間9:00〜先着順によりなくなり次第終了)

定休日|庭園、平等院ミュージアム鳳翔館はなし※行事等により内部拝観を休止する場合あり

拝観料|庭園+平等院ミュージアム鳳翔館 大人600円、鳳凰堂内部拝観300円

www.byodoin.or.jp

photo: Katsuo Takashima 写真提供=平等院

Discover Japan 2023年11月号「京都 今年の秋は、ちょっと”奥”がおもしろい」