ありがとう、仁城義勝さん。

ずっと使い続ける温かい木のうつわ

高橋みどりの食卓の匂い

スタイリストであり、いち生活者でもある高橋みどりがうつわを通して感じる「食」のこと。五感を敏感に、どんな小さな美味しさ、楽しさも逃さない毎日の食卓を、その空気感とともに伝えます。

高橋みどり

スタイリスト。1957年、群馬県生まれ、東京育ち。女子美術大学短期大学部で陶芸を学ぶ。その後テキスタイルを学び、大橋歩事務所、ケータリング活動を経てフリーに。数多くの料理本に携わる。新刊の『おいしい時間』(アノニマ・スタジオ)が発売中

この春に、長年おつき合いのある木のうつわのつくり手、仁城義勝さんから一通の手紙が届きました。丁寧に書かれた内容には、お身体が優れないためにお仕事を引退されるということがつづられていました。2020年は変化の年なのだと悟ります。

毎年のはじめ、店での販売用に一年分の予約注文をし、年末には一年に一度の納品がある。そんな仕事としてのやりとりと、日々の食卓で愛用するうつわとしてのおつき合いはとても長い。

使いはじめのきっかけは、かつて西麻布にあったギャラリーの展覧会でのお話会。現在京都で「日日」を主宰されているエルマー・ヴァインマイヤーさんが、日常的に使っているさまを紹介しながらのお話。大ぶりの木の鉢に水を張り、豆腐を1丁盛りつける。そこから、汁椀より少々低めの木の取り鉢に豆腐をすくい取るというもの。このさまがすごく印象的で、かつバランス的に不思議だと思っていた木の椀が、「取り鉢」として納得でき、急に欲しくなってしまった。使い方の自由な発想と使い勝手のよさを目の当たりにし、このときにまとめて6個揃えた椀はいまだに汁物、鍋物や和え物のときの取り鉢として活躍しています。

一人暮らしをはじめて最初に探し求めたのは、味噌汁用の漆の椀。それは赤木明登さんの、下地に和紙を施したつや無しのものでした。ピカピカに磨き上げた漆の椀はハードルが高いと感じていた頃。そうした中で見つけた漆椀は、どこか洗いざらしの木綿のように感じて愛着を覚え、日々大切に使いました。

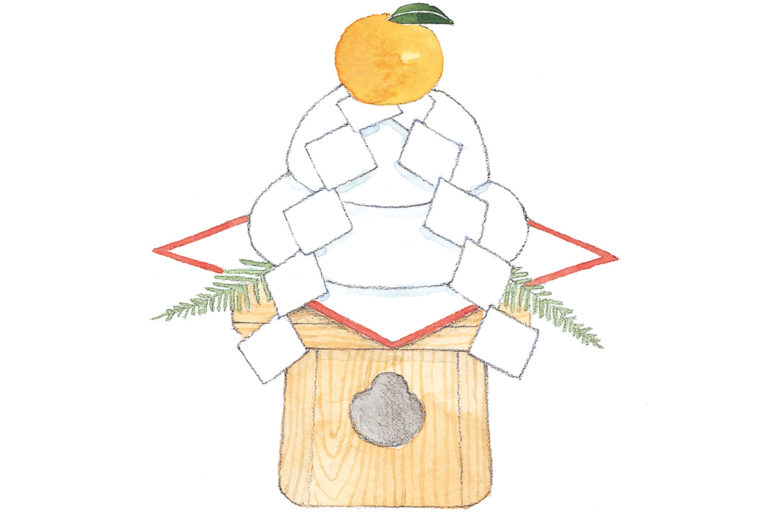

使えば使うほど、手にしたときの温かみのある手触りや、口をつけたときの優しい感触に、漆のうつわは素材の木を反映した心地よいうつわだと感じました。いつしか手元にはお椀をはじめお盆、折敷、切溜、丼、大ぶりの鉢などが揃い、陶磁器に交えて日常の食卓で使います。季節や気分によって朱、黒、溜塗りの椀を使い分け、お正月には漆の折敷を、客人が多いときには切溜をうつわ代わりとするなどと。そういえば朝ごはんの味噌汁の出汁を鰹節から煮干しにしたとき(頭と内蔵を取り、具とともに食べる)に、仁城さんの木の椀が定番となりました。気取りのない日々の料理にそっと寄り添ってつわだから、必然的にそう収まったのです。

ご自身でつくるうつわを、あえて「木のうつわ」とおっしゃる仁城さんは、木地を挽き、強度としての漆を塗り仕上げるまでをすべて自分で行います。無駄のない木取りは木を熟知した上で行われ、自然からいただいた樹木を使いきる。自分がつくるのは日常の道具。特別なことを表現するのではなく、素材そのものの命を感じるうつわにしたいと言います。

使うほどに温かさと心地よさを感じてきたうつわの存在理由が、そこにありました。つくる手は止めても、いままでのものを修理することは続けるという姿勢に感謝の気持ちでいっぱいです。いままでも、そしてこれからも手を入れながら、ずっと愛用し、ともに歳を重ねていきたいうつわです。

text&styling : Midori Takahashi photo : Atsushi Kondo

2020年11月号 特集「あたらしい京都の定番か、奈良のはじまりをめぐる旅か」