お米の歴史〈縄文時代〜平安時代〉

日本人の暮らしを支えてきたお米に迫る!【前編】

日本人にとって欠かせない「米」。約3000年前から日本でも食べられ、やがて育てられるようになった米は、いかにして私たちとかかわってきたのか?農学博士・佐藤洋一郎さんの監修のもと、「米と日本人」の歴史を縄文時代から現在までひも解いていく。

佐藤洋一郎(さとう よういちろう)

1952年生まれ。農学博士。静岡県の「ふじのくに地球環境史ミュージアム」館長を務める。『米の日本史』(中央公論新社)など著書多数

《縄文時代〜弥生時代》

日本人と米の出合い

日本人が最初に米と出合ったのは3000年ほど前のこととされる。ただし、この数字は水田でつくられた米についてであり、水田のような仕掛けをもたない焼畑のように粗放な稲作はもっと古くからあったものとも考えられる。水田での米づくりは朝鮮半島か大陸から伝わったもので、その背後にはかなり強力な軍事力があったものと推定される。そもそも、背後に何の政治力も軍事力もない集団が水田の開墾から田植え、稲刈りに至るまで、半年以上の時間を食いつないでいけたとは考えにくい。

水田での米づくりは、最初は九州北部に渡来したとされており、その後急速に列島を北進したようだ。日本海側の地域を駆け上がり、すでに約2400年前には北緯41度に近い津軽半島にも達している(北海道に稲作が定着したのは19世紀後半)。

初期の水田稲作は、谷あいの湿地など地形を利用した場所で細々と行われた。生産量は少なく、この時代には米はまだ主食の地位にはなかった。エネルギーの主軸はあくまでドングリや根栽を含む多様な植物の種子や根であり、北日本の稲作はその後衰退している。それには、気候変動のほか、人類集団の力関係の変化などが影響している。

《弥生時代〜飛鳥時代》

里山化により米と魚の食文化が成立

写真提供=大阪府狭山市

それまでの米づくりは自然の地形を利用した小規模なもののため、当然生産量も限られ、また生産自体も不安定であっただろう。古墳時代に入ると、本格的な水田開発が進んだ。米はある程度は計画的に生産できるようになり、社会の主食としての地位を次第に固めてゆく。この時代は、大規模な国土開発の時代で、全国各地に大規模な前方後円墳がつくられた。大量の労働力が集められ、その食を支える社会システムが整備されていった。

微高地では、耕地に人工的に水を供給する灌漑施設がつくられ、水田、ため池を含む「水田生態系」ができ、生態系内で「里」が広まってゆく。

そして、里の生態系内で捕れる魚介が人々のタンパク源として使われるようになった。「米と魚」のパッケージの誕生である。これこそがその後の日本列島の食の骨組みをつくった。このパッケージでは魚の主力は淡水魚であった。魚介類は保存が利かないため、発酵を使った保存法が次々編み出された。なれずし、魚醬などの伝統食の原型は、この時代にまでさかのぼることができる。

《奈良時代~平安時代》

稲作を大きく発展させた墾田永年私財法と技術革新

『一遍上人絵伝(模本)』/ColBase

奈良時代の中頃まで、水田稲作は国家による直営事業だったが、それはやがて破綻を迎える。水田に向いた土地はあらかた開拓され尽くし、既存の田も地力低下や雑草の増加で国全体の生産力が伸び悩んでいたと思われる。農民の夜逃げも頻発していたようだ。聖武天皇は、743年の「墾田永年私財法」で新たに開墾した土地の私有を認め、政策の転換を図った。国家の直営事業であった米づくりに民間の力を導入した点で、政策の大転換だったといえる。この政策は、社寺や貴族が開墾した大規模な「荘園」の造園につながり、彼らの台頭を招いた。「民活」が生産性の向上につながったところはいまも昔も変わらないようだ。

よく、中世は気候不順の時代といわれるが、そのこともあってか農業技術の発展が見られるのもこの時代の特徴だ。肥料の普及やそれに伴う二毛作の登場も中世の技術革新のたまものである。

もうひとつ見逃せないのが品種の多様化である。これまでの時代にも、いくつもの品種が生まれてきた。収穫の安定化と増加は引き続き、社会の最大の関心事であった。北日本での稲作の普及は、寒さに強く、かつ早生の品種を生み出した。また、多様な土地環境に適応する品種なども生まれ、粘りの強いもち品種はニーズの高い品種として人々に支持され続けた。

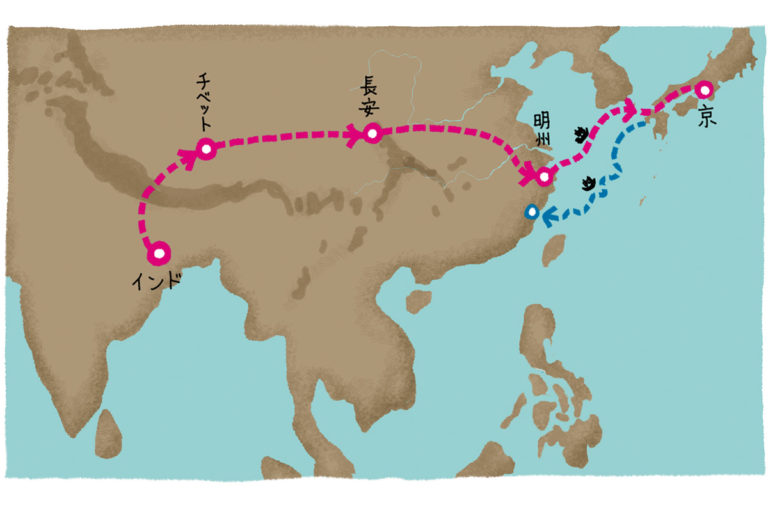

中世のはじめ頃、多くの僧侶が中国へ渡り禅宗などを持ち帰ったが、彼らは味噌、醤油、麩、ゴマ油など多様な食品とその文化をももたらした。麹菌を使った発酵技術もこれに含まれよう。これが後の和食文化の成立に大きな影響を与えた。ほかにも「大唐米」などと呼ばれる、早生で粘りの少ない品種が持ち込まれた。

《奈良時代~現在》

米は「聖なる食べ物」として、神事も支えてきた

写真提供=神宮司庁

米や稲作は生命を支える物質としてのみならず、人々の心のよりどころとして、また社会の成員同士をつなぐ紐帯としての役割も果たしてきた。いまでもその傾向は残っているが、日本人の中には、アニミズムを根底に置きつつも仏教や道教の要素が加わった独特の自然観が根づいてきた。実りをもたらしてくれる一方で、時には人の命を奪い生産を破壊する自然に対して、人々は「畏怖」という念をもち続けてきた。

写真提供=「能登の里山里海」世界農業遺産活用実行委員会

稲作をはじめとする食料生産の作業は分業と共同作業であり、節目には人々は一カ所に集って共同体の存在を確かめ合った。それが行事であり祭りである。そして、行事や祭りの場には決まって米が登場した。明治時代の廃仏毀釈以前は、神社と仏教寺院とは厳密には区別されず、行事や祭りの場として機能した。現在、能登半島に残る「あえのこと」は、古い時代の年越しの行事の姿をいまに残している。

人々の間には共通の美学が生まれた。浄・不浄の概念、白への憧れと黒の忌避、ハレとケの区別、などである。これらの美学は、神社に奉納する神饌に、米、酒、餅などの米製品を使う風習などをいまに伝える。白米、玄米という語も美学を反映している。

line

平安時代〜現在までを紐解く

監修・文=佐藤洋一郎

Discover Japan 2024年12月号「米と魚」