お米は調理方法で百変化する?

お米と日本人についての豆知識

日本人にとって欠かせない「米」。約3000年前から日本でも食べられ、やがて育てられるようになった米は、いかにして私たちとかかわってきたのか。今回は農学博士・佐藤洋一郎さんの監修のもと、お米と日本人の関わりについての豆知識をご紹介。日本人が食べてきたお米の種類やお米が作る風景とは?

▼米と日本人の歴史

≫記事を読む

佐藤洋一郎(さとう よういちろう)

1952年生まれ。農学博士。静岡県の「ふじのくに地球環境史ミュージアム」館長を務める。『米の日本史』(中央公論新社)など著書多数

日本人が食べてきた米の種類は?

米の品種は祖先種を異にするインディカとジャポニカのふたつに大きく分かれる。日本の米はほとんどが粘り気の強いタイプのジャポニカに属するが、中世から近世の西日本に広まった大唐米は粘りの弱いタイプのインディカだった。

「赤米」だが、赤米はジャポニカにも見られ、これが赤飯になったともいわれている。粘り気のごく強いものがもち米で、糯の字が当てられる。これを蒸した「こわ飯(おこわ)」や搗いてつくられる「餅」が神事や行事の際に好んで食べられてきた。

大唐米の玄米と籾(右)。大唐米は別名「唐法師」、「唐干」などとも呼ばれる。多くは赤米のうるち米であるが、まれに非赤米のもの、糯性(もちせい)のものもある

米がつくる風景が、旅の目的地にもなった

写真提供=石川県観光連盟

田んぼを見ると「自然」を感じる人は、特に大都市には多い。けれども水田の生態系は人がつくった生態系である。秋の彼岸頃に真っ赤な花を咲かせるヒガンバナは、飢饉のときの食料として意図的に植えられたもの。春の田にきれいなピンク色の花を咲かせたレンゲソウも、肥料のために農家が種子をまいたものである。

山の斜面につくられた棚田の利用は、かつては生産性の低い農業の代表のようにいわれてきたが、「日本の原風景」、「里山」など、景観の価値をもたらす存在として再認識されはじめている。代表的な石川・輪島の棚田は「日本の棚田百選」にも選ばれ、観光客の集客にひと役買っている。

水田はまた、大雨時の調節池として、あるいは気化熱の放散による気温調整の装置として有効であるとされる。水田はその多面的な機能の担い手として注目を集めつつある。30年ほど前に青森・田舎館ではじまった「田んぼアート」は、葉の色の異なるイネを使ってまるで田面に絵を描くようにつくられたアート。いまでは全国各地に工夫を凝らした田んぼアートが展開されている。

米は調理で百変化する!? 米と調理法

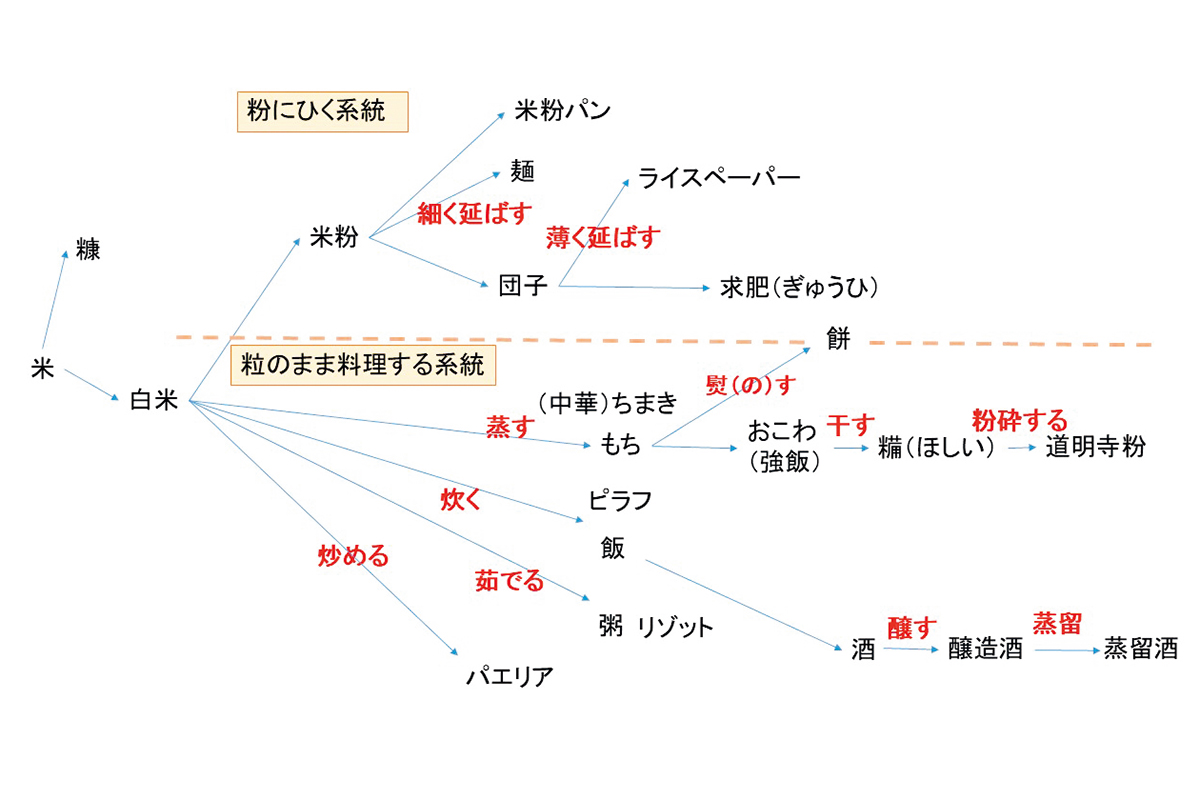

米は飯や餅として食べられるとともに、さまざまに加工され日本の食を支えてきた。米は粒のまま食べるだけではなく、粉にされ、菓子などに加工される。

鏡餅は、かつての日本家庭の典型的な正月のしつらえであった。三宝と呼ばれる台の上の餅は2段で、昆布、干し柿、ウラジロの葉などで装飾され、上には柑橘がのせられる

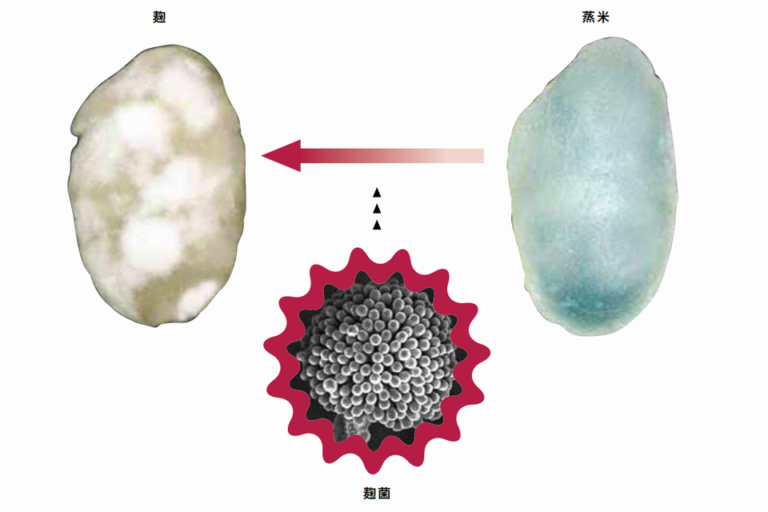

麹菌を使った甘酒、酒、焼酎、味醂、酢になるほか味噌の原料にも使われる。古くは、米だけでできた水飴もあったことが記録からはうかがえる。酢味噌のように、米でできた複数の食品を混ぜた調味料もある。

清酒は、米、水、麹菌や酵母などの微生物だけで造られる発酵食品で、米のエキスの抽出物という性格をもつ。米、餅に並び、神社に奉納される基本神饌のひとつ

菓子には、求肥や、煎餅、かき餅などがある。このように、米は、それがなければ日本の食や行事が成り立たなくなるほど重要な食品であることがわかるだろう。

米菓子のひとつである煎餅。多くは粉にした米(米粉)が使われる。米菓子としては、ほかにもあられやおかき(かきもち)のほか、甘酒や甘味としての主菓子(生菓子)などがある

米と魚文化の代表食・すし

滋賀・琵琶湖岸でいまも食べられるふなずし。春先に捕られた琵琶湖の固有種「ニゴロブナ」を塩魚にし、初夏の頃、米、塩とともに樽に漬け、密閉して半年以上置くことで出来上がる

すしは日本で長い歴史をもつ米の食品である。その原型は東南アジア山地部の淡水魚のなれずしとされる。いまの日本では、発酵の主体を乳酸菌とする滋賀・琵琶湖周辺の「ふなずし」が有名である。時代が下ると発酵時間がより短いはやずしのような食品が登場した。

和歌山・南紀の「サンマのなれずし」など、各地にこれに類する食品が残されるが、その後さらに促成のすしが登場した。各地の鯖ずしなどがそれで、乳酸発酵に代わって、酸に柑橘の果汁や穀物の酢を使っている。

握りずしは、19世紀中頃の江戸で、酢飯に江戸前の魚を加工してのせたファストフードとして生まれたものである。いまの3倍ほどもある大きなものだったようで、当時の握りずしが米料理であったことがよくわかる。握りずしは世界の至るところに広まり、いまや日本食を代表する料理になった。

line

監修・文=佐藤洋一郎

Discover Japan 2024年12月号「米と魚」