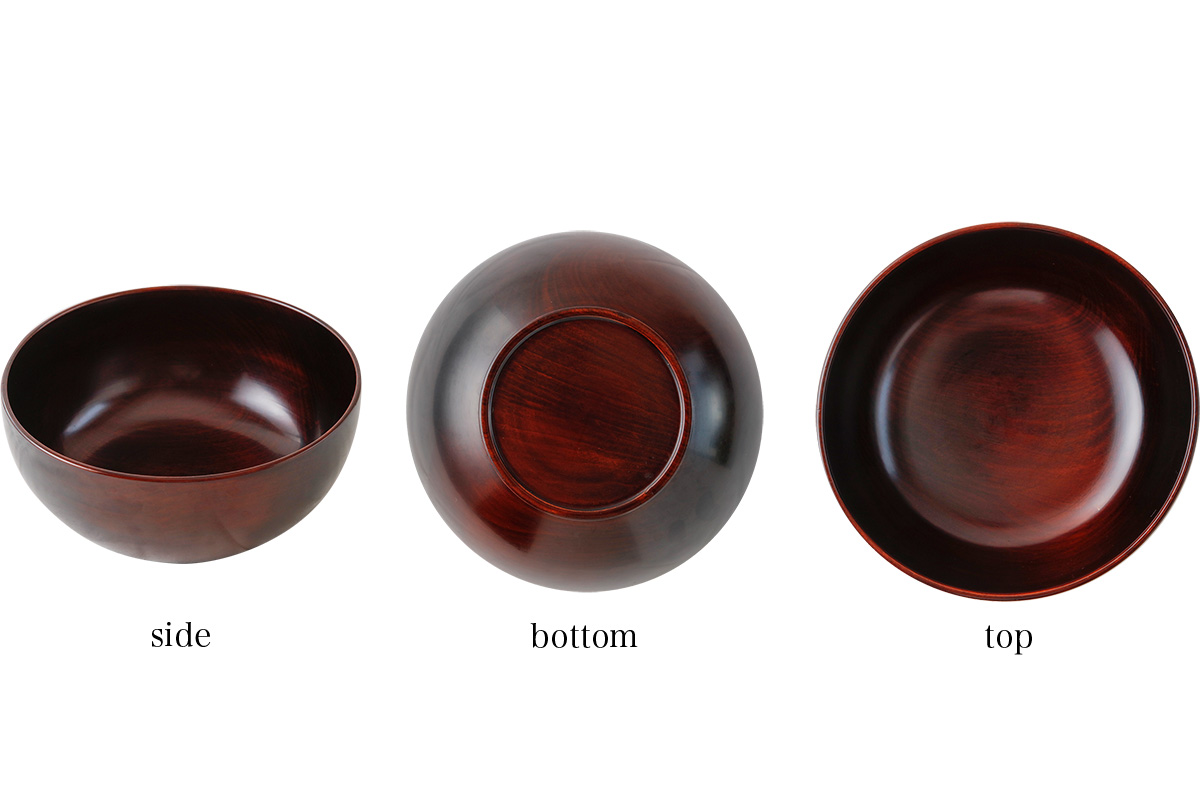

漆塗りの色と模様が美しい

「仁城義勝さんの栃の木の鉢」

ただいま、ニッポンのうつわ

自分の料理や暮らしに合ううつわを求め続けて、高橋みどりが最近気になっているのが、ニッポンのうつわ。背景を知ると、使うのがもっと楽しくなることを伝えたい。今回は、塗った漆そのものの色と風合いが美しい「仁城義勝さんの栃の木の鉢」を紹介します。

高橋みどり

スタイリスト。1957年、群馬県生まれ、東京育ち。女子美術大学短期大学部で陶芸を学ぶ。その後テキスタイルを学び、大橋歩事務所、ケータリング活動を経てフリーに。数多くの料理本に携わる。近著に『ありがとう! 料理上手のともだちレシピ』(マガジンハウス)など

仁城義勝さん

1944年生まれ。1974年、富山県庄川の木地職人に弟子入りし、4年間ひき物を修業。その後秋田で漆塗りの基礎を習う。1980年、倉敷に工房開設。井原市の山中に工房を移し、木をひき、漆をかけたうつわをつくる

塗りの鉢に豆腐をまるごと一丁。その斬新さに驚かされたのは、京都で「ギャラリー日日」を主宰するエルマー・ヴァインマイヤーさんのうつわ使い。それが、高橋さんと仁城義勝さんのうつわとの出合いでもあった。そこにただすっとある存在感に惹かれ、手に入れた鉢は、サラダや和え物、煮物に、パン籠代わりにと、日々の食事に寄り添い続けている。

うつわをつくるとき、自分を出すつもりはない、と仁城さんは言う。製材された一本の木は、椀になる部分、皿になる部分、径や高さの条件で、木取りはおのずと決まってくる。つくりたいかたちありきではなく、材を無駄なく生かしきりたいと、目の前の木に応じてひく。自ら志した仕事ではなく、友人の紹介ではじめた、雪深い富山でのひき物の修業。人との縁で木と出合い、木に支えられて今日がある、という思いが、仁城さんのものづくりの根底にある。

漆を数回かけただけのうつわは、「子どもが噛んで傷がついてもいいじゃないか」。自分がつくるのは日常の道具。厚い下地を施すより、素材そのものの命を感じるうつわにしたい。つくる人、使う人が、やさしくなれるのが木のうつわだ、と仁城さんは考える。

最初の鉢に加え、鍋料理の取り鉢にもいい小さい平鉢、毎朝の味噌汁の椀、お盆……と、高橋さんは少しずつ仁城さんのつくるものを買い足してきた。どれも、包み込むような安心感がある。最初に自分用の汁椀を求める人にも、仁城さんの椀を勧めている。

仁城さんのうつわの豆知識

よく使う材は栃

栃は白っぽい色の材が多く、塗った漆そのものの色が出やすい。繊維が垂直方向だけでなく複雑にからんでいるのが特徴で、部分によって漆の吸い込み方が異なるため、器面に水墨画のような自然の景色が生まれる。

塗料としての漆

仁城さんは、漆は木の表面を保護する塗料と考えている。漆を1回塗り、サンドペーパーで空研ぎし、2回目は漆を吸い込まなくなるまで何度も塗る。サンドペーパーをかけ、3回目を塗る。木地溜と呼ばれる塗り。

うつわの扱い方

普通に洗って拭けば十分。1、2年使ってもつやが上がってこないなら、洗剤が濃いか、スポンジや布巾の圧が強く、表面を研磨している可能性が。割れても大抵は修理が利き、塗り直しもできるので構えずに使って。

text : Akiko Nariai photo : Yuichi Noguchi

Discover Japan 2017年9月号「職人という生き方」