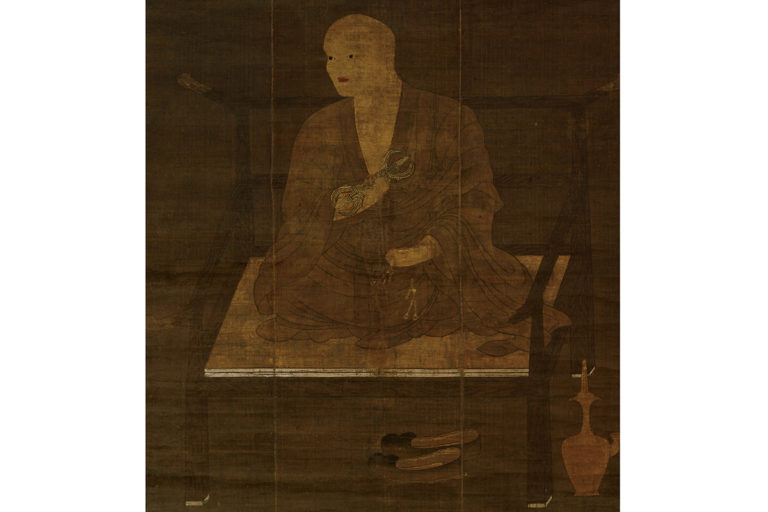

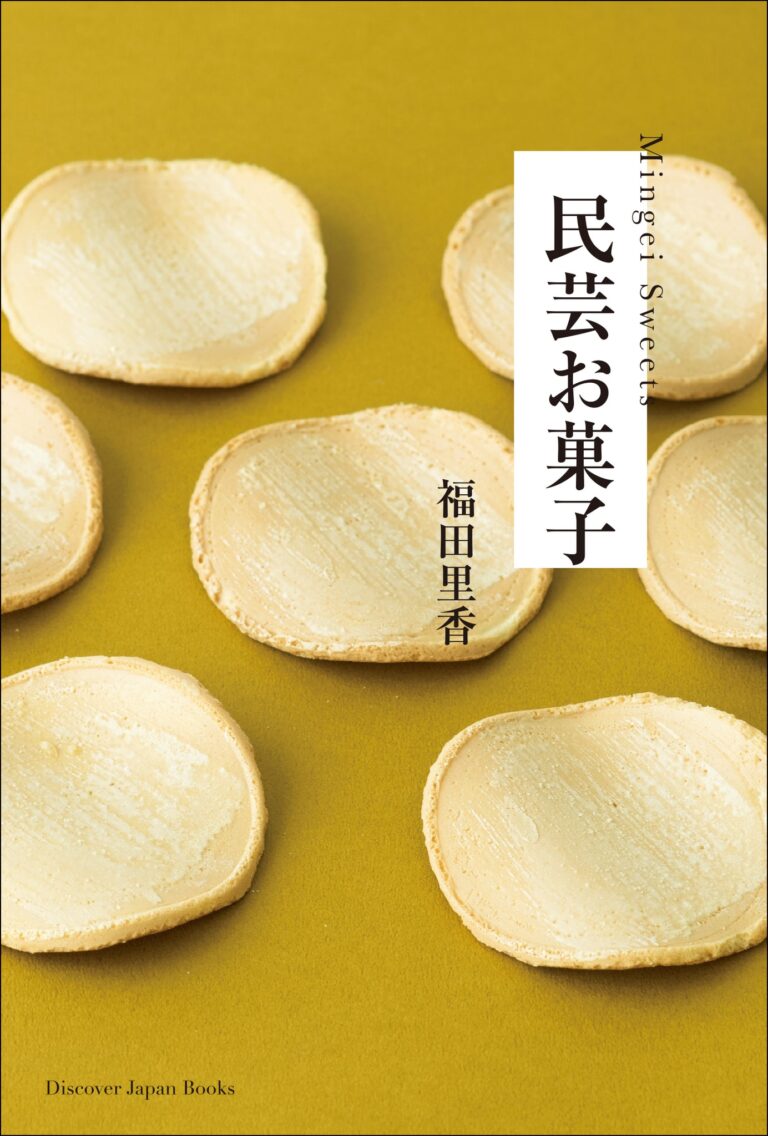

民藝運動の父・柳宗悦が民藝のルーツ京都で歩いた道

民藝運動の父・柳宗悦は1923年の関東大震災で被災し、翌年に京都へ移住。三度も居を移しながら約10年も京都を拠点に活動した。再び東京に戻る1933年まで、どんな道を歩いたのだろうか。

大地震で東京が壊滅的な状況にあり、教鞭を執っていた学校も休校になった。とはいえ、なぜ京都だったのだろうか? 明確な理由は定かではないようだが、理由のひとつには、旧友の志賀直哉が先に京都へ居を移し、柳を誘ったことがあった。柳は35歳だった。

京都大学の南の小高い山、吉田山。そのふもとは閑静な住宅街だが、柳が最初に住んだのは吉田下大路町である。講師を務めることになった同志社大学へは今出川通を西に行けばいい。歩けない距離ではない。二つ目の住まいも吉田山のふもと。ふたつの家からは東山の大文字が見えた。送り火が灯される8月16日に、仲間を自宅に呼んで宴を設けた記録写真もある。

柳宗悦は京都で3カ所に居住したが、そのうち2カ所は左京区吉田山界隈。そこからは五山の送り火の横綱「大文字」がよく見えた

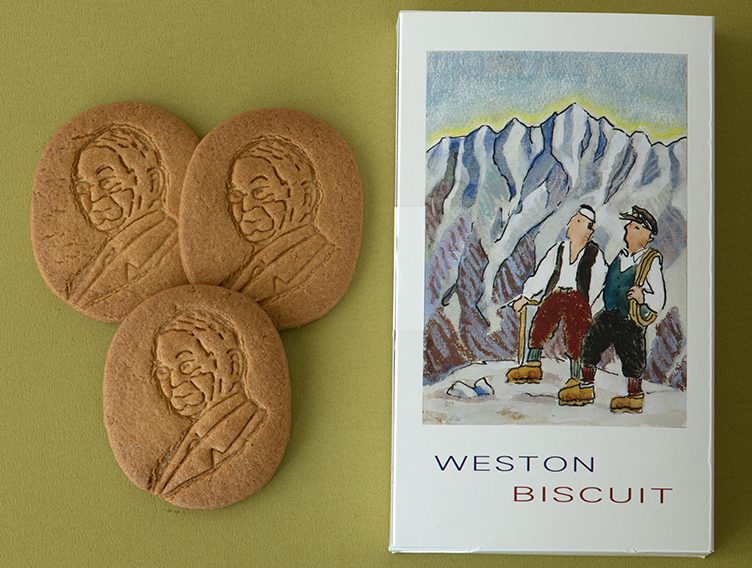

生涯の友となった河井寬次郎の自宅兼仕事場は五条坂だ。東大路をまっすぐ南に下ればよいのだが、歩くのには少し距離がある。それでも、すでに当時の京都は路面電車が市内の縦横に走っていた。河井家を訪れるのにも、二人で東寺や北野天満宮の古道具市へ行くのでも、きっと使ったはずである。

柳宗悦が河井寬次郎らと足繁く通った東寺境内で開かれる弘法市。いまでも開催されている。食品、雑貨、古道具、古着など出店は多彩で楽しめる。雨でも開催する

「私は京都と云う町を想ひ出すより、寧ろ此十ヶ年の間で受けたその土地の多くの友達の事が思ひ出される。京都に移ってからの友達としての河井から、数えきれぬ色々大切なものを教はった」。

と、柳は東京に戻ってからすぐに書いた。3つ目の住居は下鴨だったが京都にいる間に柳は器物を収集しまくった。引っ越しの際には、家財道具は貨物列車の貨車数両にもなったという。

朝鮮の陶磁器が主力。染付や白磁、民画、螺鈿、木工など多彩な民藝が並ぶ。そのほか、日本の古陶磁なども扱う

東京・駒場に日本民藝館を設立したのは、その3年後の1936年のことである。館に収蔵した品の中には、朝鮮の陶磁器もあった。柳だけでなく河井寬次郎も、無名の工人の品にこそ美の本質があると覚醒するのに、朝鮮の陶磁器の存在は大きかった。柳の住んだ頃の京都に朝鮮の品を扱う道具店があった様子はないが、いまはある。

資料館の第一の使命は「よき民藝品を蒐集、保存すること」。春季、夏季、秋季の年3回の企画展を開催している

Tel:075-722-6885

開館時間:10:00~16:30(毎月第3日曜のみ開館) ※12~2月は冬季休館

料金:無料

https://kyomingei.exblog.jp/23174253

家具工房が軒を連ねる夷川通の「古美術いもと」の井本英樹さんは朝鮮の雑器を手に言う。「当時の日本にはない感覚の品で、懐かしさを感じ、民衆的工藝の心を見たのではないですかね」。

柳が京都を去ってからも、民藝に共感した京都人は独自に活動した。そして、戦後になって京都民藝協会が結成された。同人たちが念願の「京都民芸資料館」を建てたのは1981年のこと。敷地を提供したのは上田恒次である。

参考文献:杉山享司、土田眞紀、鷺珠江、四釜尚人著『柳宗悦と京都』(光村推古書院)

文=藍野裕之、上村みちこ 写真=たやまりこ

2019年10月特集「京都 令和の古都を上ル下ル」