渋谷パルコ《新道工房 個展》

多様な文化が調和する、和食器の魅力とは?

古きよき伝統のうつわを、現代の食卓に提案する新道工房。先人たちが愛した古染付や古九谷(九谷焼)の技法を忠実に再現する。東京・渋谷パルコにて2025年2月22日(土)~3月2日(日)にかけて開催される「新道工房 個展」では、多様な文化が調和した和食器に出合うことができる。

新道工房(しんどうこうぼう)

神奈川県出身の宮本茂利さんと三重県出身の妻·智子さんによるユニット。2002年に工房を設立。伝統を重んじつつ使い勝手のよい和食器を提案している。

先人たちの技法を継承し、

伝統のうつわを現代の食卓へ

二人三脚で作陶に励む、宮本茂利さんと妻の智子さん。手掛けるのは中国・明時代末期の古染付や、江戸時代初期の古九谷(九谷焼)。昨今、いわゆる作家もののうつわが多く出回る中、あえて伝統を重んじ、先人たちが確立した技法を継承する。その背景には、かつてのうつわが担っていた役割を、現代の人々にも知ってもらいたいとの願いが込められている。

「古染付や古九谷の絵柄やかたちには、一つひとつ意味があります。たとえば、牡丹は別名『富貴花』などとも呼ばれ、牡丹文様は幸福や富の象徴とされてきました。貴族や文人が別荘で寛ぐ様子を描いた山水画は風流の象徴。うつわを使う人にも優雅な気分を与えます。八角形のかたちには、邪気を払い、すべての方角から福を引き寄せる力があるとされてきました。先人たちはこのようなメッセージを十分理解した上で、来客の顔ぶれに合わせてうつわを選んでいたんです。奥が深いですよね」と、茂利さんは話す。

もともと二人は、ともに愛知県瀬戸市の窯業訓練校で焼物の基礎を学び、その後、石川県で九谷焼のノウハウを習得した。いよいよ陶芸家として独立する際、拠点選びに迷ったが、「陶都として名高い街なら、原材料や道具が容易に入手できて便利。その上、街全体に陶工たちの息遣いが漂っていて切磋琢磨できるから」と、再び瀬戸市に戻り、2002年に「新道工房」を立ち上げた。

現在、作陶はそれぞれの得意分野を生かした分業性を取り入れている。デザインから成形、削りまでを茂利さんが担当。その後の絵付けを智子さんが担っている。

「まず、土を板状に切った素地を型に被せてたたき締める『型打ち成形』という技法でうつわをつくります。型を使うことで、ろくろだけでは表現できない、細かな装飾やシャープなかたちを再現することができます」(茂利さん)

その後、表面を丁寧に削り、平滑で口当たりのよい質感に仕上げていく。さらに新道工房の代名詞とも言うべき、細かな絵付け作業が行われる。

繊細な絵付け作業も

楽しみながら

「絵柄は主に、古い図録を参考に描いていきます。絵柄が細かいほどテンションも上がりますね。色みに関しても、昔の質感を大事にしていて、顔料にあえて土を混ぜるなどして素朴な風合いに仕上げています」(智子さん)

その昔、聖徳太子が「和をもって貴しとなす(和を大切にしなさい)」と説いたように、かつての日本はいまよりも多様性に富んでいた。海外貿易によって異国文化が入り込み、人々はそれらを柔軟に受け入れていたという。

「うつわの世界も同様です。先人たちは日本の伝統にオリエンタルな文化を融合させ、独自の食スタイルを楽しんでいました。皆さんもぜひ、ひとつのデザインに固執せず、古きよき文化を取り入れて、もっと自由に、和食器を楽しんでほしいですね」

うつわ選びにルールなんてない。直感で気に入った一枚を日々の食卓に取り入れてみよう。

かたち、絵柄の意味とともに愉しみたい

新道工房のうつわ

染付白抜き牡丹文八角向付

素地の白色を見せる「白抜き」技法。どこかオリエンタルな雰囲気で、中央の牡丹の絵柄も艶やか。食卓に収まりのよいかたち。

染付 唐子井戸覗き猪口

無邪気に井戸をのぞく子どもたちの姿がほほ笑ましい。井戸の中には鯛や海老など、さまざまな魚介が描かれている。珍味や薬味入れに。

色絵獅子文隅入長角向付

愛嬌ある獅子と可憐な牡丹の共演。古九谷ならではのカラフルな絵付けが料理を引き立てる。刺身や煮物、深さがあるので汁物にも。

line

個展作品がオンラインで買える!

公式オンラインショップ

新道工房 個展

会期|2025年2月22日(土)~3月2日(日)

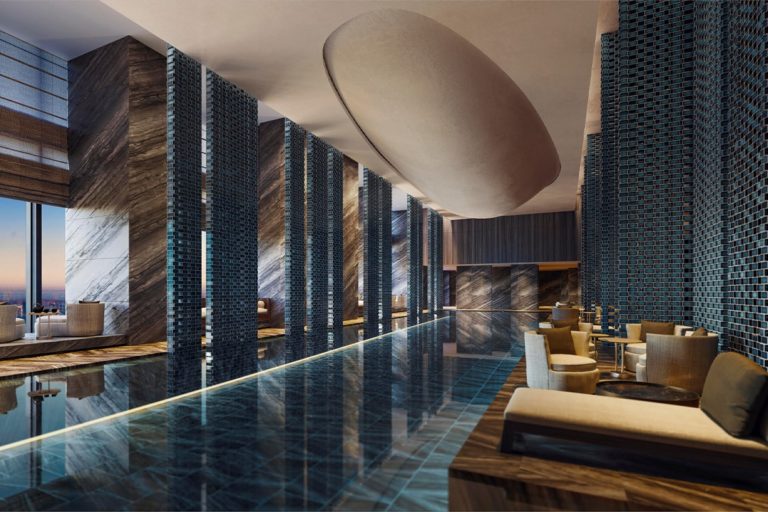

会場|Discover Japan Lab.

住所|東京都渋谷区宇田川町15-1渋谷PARCO 1F

Tel|03-6455-2380

営業時間|11:00~21:00

定休日|不定休

※詳細は公式Instagram(@discoverjapan_lab)にてご確認ください。

※サイズ・重量は掲載商品の実寸です。同じシリーズでも個体差があります。

text: Misa Hasebe photo: Shiho Akiyama

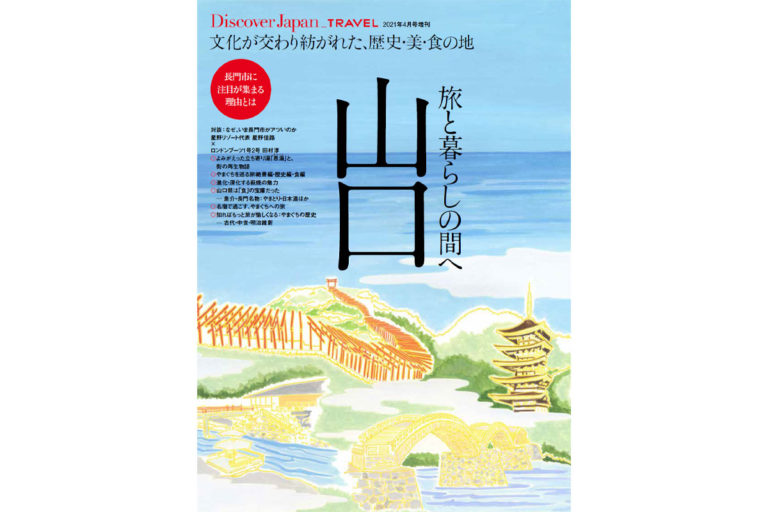

2025年3月号「ニッポンのまちづくり最前線」